シナノアキギリ? サクキバナアキギリ? [草花(秋)]

2年前、園芸店で「キバナアキギリ」のラベルがついた苗を購入し半日陰に植えました。

キバナアキギリ(黄花秋桐 Salvia nipponica )は シソ科アキギリ属の多年草です。

たちまち驚くほど勢い良く繁殖、タイワンホトトギスにも負けぬほどです。

草丈は40〜50cm。

ただし、倒れている茎を引き上げると80〜90cmになるものもありました。

倒れた茎から根が出て繁殖しています。

花は上下に裂けた唇形、上唇からは黄色い雌しべが飛び出しています。

ネット画像で見るキバナアキギリの雌しべの先端は薄紫色でしたがこれは2裂した柱頭まで黄色です。花の大きさは3cm弱。

花冠は5枚の花弁が筒状にくっついた合弁花冠。

中央に二つづつ見えるのは仮雄しべ。

仮雄しべもキバナアキギリは紫色のはずですが、これはクリーム色です。

キバナアキギリではなさそうですね?

近縁種を調べると「シナノアキギリ」がありました。

シナノアキギリ (信濃秋桐)

学名:Salvia koyamae

長野県で小山海太郎氏が発見、牧野富太郎博士が発表された日本固有種。

絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

その花は雌しべや仮雄しべもクリーム色でこの庭の花とよく似ています。

キバナアキギリとシナノアキギリの第1の鑑別点は葉で、前者は矛形(ほこがた)、後者は円心形で大きく20cmにもなるそうです。

この庭のは円心形に近いのですがやや長めのハート形が多いようです。

大きな葉は長径が15cmありました。

まれに矛形の名残のような出っ張りがある葉もあります。

花が咲く前の若葉。

円心形とは言いにくいところがあります。

次に花を拡大してみます。

腺毛に覆われた萼から筒状の花弁が伸び、上下に分かれて開いています。

花冠にも細い繊毛が見られます。

雌しべの先端は二つに分岐。

雄しべはどこでしょう?

上唇は左右から中央まで伸び筒状になります。

その裂け目の上端から雌しべ、下端から仮雄しべが2個飛び出しています。

たまたま裂け目から葯が飛び出している花がありました。

雄しべは上唇の中にあったのです。

1花採取して上唇を開いてみました。

2本の雄しべが並び、その上端にある葯から花粉がこぼれました。

下端は花粉を出さない仮雄しべとなり、ここにハナバチが乗ると、てこの仕組みで葯が飛び出しハチに花粉を振り掛ける仕組みです。

アキギリ属の同定には「毛環」が参考になるようですが、ネット画像が確認できません。

この花の花冠を開くと確かに環状に毛が密生している部分がありました。

この節の4つの花は開花時期がバラバラです。

例外的ですが、右上の花はまだ花粉を出さない葯が露出しています。

上の画像の左下の萼はすでに花冠が脱落した後です。

軽く閉じた萼を開くと中に種子が4個見えました。

萼も腺毛に覆われています。

熟した種子も見つかりました。

茎は四角形で腺毛が密集し、触れるとべとべとします。

葉の表には細かい軟毛。

葉の裏にはやや太い軟毛が密生。

さてこの花は何でしょう?

キバナアキギリとは花も葉も異なります。

シナノアキギリとは花は同じ、葉の形も似ていますがやや小さく長いようです。

さらに検索すると「サクキバナアキギリ」というキバナアキギリとシナノアキギリの自然交配種があることがわかりました。

サクキバナアキギリ(佐久黄花秋桐)

1998年、小澤正幸・井上健氏が佐久地方で発見、翌年日原誠介氏らが新雑種として発表されました。

その詳細は分かりませんが、両者の中間形かと推定されます。

この庭に来た黄花の秋桐はシナノアキギリもしくはサクキバナアキギリかと思われます。

未だ文献不足で同定しきれませんが、記録として残しました。

キバナアキギリ(黄花秋桐 Salvia nipponica )は シソ科アキギリ属の多年草です。

たちまち驚くほど勢い良く繁殖、タイワンホトトギスにも負けぬほどです。

草丈は40〜50cm。

ただし、倒れている茎を引き上げると80〜90cmになるものもありました。

倒れた茎から根が出て繁殖しています。

花は上下に裂けた唇形、上唇からは黄色い雌しべが飛び出しています。

ネット画像で見るキバナアキギリの雌しべの先端は薄紫色でしたがこれは2裂した柱頭まで黄色です。花の大きさは3cm弱。

花冠は5枚の花弁が筒状にくっついた合弁花冠。

中央に二つづつ見えるのは仮雄しべ。

仮雄しべもキバナアキギリは紫色のはずですが、これはクリーム色です。

キバナアキギリではなさそうですね?

近縁種を調べると「シナノアキギリ」がありました。

シナノアキギリ (信濃秋桐)

学名:Salvia koyamae

長野県で小山海太郎氏が発見、牧野富太郎博士が発表された日本固有種。

絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

その花は雌しべや仮雄しべもクリーム色でこの庭の花とよく似ています。

キバナアキギリとシナノアキギリの第1の鑑別点は葉で、前者は矛形(ほこがた)、後者は円心形で大きく20cmにもなるそうです。

この庭のは円心形に近いのですがやや長めのハート形が多いようです。

大きな葉は長径が15cmありました。

まれに矛形の名残のような出っ張りがある葉もあります。

花が咲く前の若葉。

円心形とは言いにくいところがあります。

次に花を拡大してみます。

腺毛に覆われた萼から筒状の花弁が伸び、上下に分かれて開いています。

花冠にも細い繊毛が見られます。

雌しべの先端は二つに分岐。

雄しべはどこでしょう?

上唇は左右から中央まで伸び筒状になります。

その裂け目の上端から雌しべ、下端から仮雄しべが2個飛び出しています。

たまたま裂け目から葯が飛び出している花がありました。

雄しべは上唇の中にあったのです。

1花採取して上唇を開いてみました。

2本の雄しべが並び、その上端にある葯から花粉がこぼれました。

下端は花粉を出さない仮雄しべとなり、ここにハナバチが乗ると、てこの仕組みで葯が飛び出しハチに花粉を振り掛ける仕組みです。

アキギリ属の同定には「毛環」が参考になるようですが、ネット画像が確認できません。

この花の花冠を開くと確かに環状に毛が密生している部分がありました。

この節の4つの花は開花時期がバラバラです。

例外的ですが、右上の花はまだ花粉を出さない葯が露出しています。

上の画像の左下の萼はすでに花冠が脱落した後です。

軽く閉じた萼を開くと中に種子が4個見えました。

萼も腺毛に覆われています。

熟した種子も見つかりました。

茎は四角形で腺毛が密集し、触れるとべとべとします。

葉の表には細かい軟毛。

葉の裏にはやや太い軟毛が密生。

さてこの花は何でしょう?

キバナアキギリとは花も葉も異なります。

シナノアキギリとは花は同じ、葉の形も似ていますがやや小さく長いようです。

さらに検索すると「サクキバナアキギリ」というキバナアキギリとシナノアキギリの自然交配種があることがわかりました。

サクキバナアキギリ(佐久黄花秋桐)

1998年、小澤正幸・井上健氏が佐久地方で発見、翌年日原誠介氏らが新雑種として発表されました。

その詳細は分かりませんが、両者の中間形かと推定されます。

この庭に来た黄花の秋桐はシナノアキギリもしくはサクキバナアキギリかと思われます。

未だ文献不足で同定しきれませんが、記録として残しました。

2016-10-26 23:03

コメント(10)

アキチョウジとセキヤノアキチョウジ [草花(秋)]

アキチョウジ

秋丁字

シソ科 ヤマハッカ属

愛知県以西の本州・四国・九州に自生する多年草

花期:9月~10月

草丈:約1mくらいまで

セキヤノアキチョウジについては2010年11月の記事にしました。

しかしアキチョウジとの違いがわかりにくく疑問が残りました。

その後ここ愛知県は東のセキヤノアキチョウジと西のアキチョウジとが重なる地域だと知り、2種を庭に植えて比較することにしました。

昨年アキチョウジの苗を入手、セキヤノアキチョウジに比べて成育が思わしくありませんが今年は両者の違いを確認することにします。

青紫色の長い花冠はセキヤノアキチョウジとそっくりです。

花冠の大きさも同じく約2cm。

アキチョウジの最もわかりやすい特徴は、花柄が短く1cm未満であることです。

花柄の分岐も少なく、花はしばしば並んで密集して咲いています。

葉はセキヤノアキチョウジと同じく対生。

セキヤノアキチョウジとの二つ目の鑑別点は萼片の形です。

アキチョウジの萼片はセキヤノアキチョウジのようには尖らず、切れ込みが浅い。

花冠はセキヤノアキチョウジと同じく上唇4裂、下唇は浅く2裂して舟形に突出。

雄しべの葯が4つ、にこやかに覗いています。

日陰の株は淡い桃青色でした。

花冠には柔らかい細毛がびっしり生えています。

花冠が落ちて萼が露出すると萼片の形がよくわかります。

上部の3裂片の先は尖らず、切れ込みが浅い。下部は四角に見えます。

三つ目の違いは花柄に密生する細毛があることです。

そのため短い花柄はセキヤノアキチョウジよりやや白っぽく、いくらか太く感じます。

種子は4個づつ出来る(4分果)はずですが、植えて2年目のせいか、今年は多くて3個でした。

平開気味だった萼が筒状になって種子を守ります。

セキヤノアキチョウジ

比較のためセキヤノアキチョウジの画像も並べます。

3株3カ所に植えたセキヤノアキチョウジは日当たりの良い順に咲き、最後の1株は11月になってもまだ咲いています。

植えてから10年ほどになり、日陰のせいか1mを越す茎もあります。

しな垂れやすく、倒れかかって風に揺れています。

途中で茎が折れると分枝がたくさん出て房状に咲くこともあります。

花の大きさはアキチョウジと同じく2cmくらい。

葯が4個と雌しべ1本が覗いています。

花冠にはアキチョウジと同じく細毛が密生。

零れ種から自生した2世。草丈20cm弱ですが花が咲きました。

アキチョウジと異なり、下段の花柄は1cm以上あります。

一般には花柄は分岐が多く、細く褐色を帯びて1〜3cmあります。

5裂した萼片の先端はアキチョウジより尖っています。

花冠が落ちると中心部に種子4個が辛うじて見えます(4分果)。

花柄を接写してもアキチョウジにあったような細毛は目立ちません。

早く咲いた株ではすでに種子が褐色になってこぼれ落ちつつあります。

今のところアキチョウジより結実しやすく、ここでは4個がづつ揃って実っています。

種子は直径約1mm。白く見えるのはエライオソームでしょうか?

花だけ見ると同じに見えるセキヤノアキチョウジとアキチョウジ。

こうして比べてみるとどこが異なるのか、納得できました。

アキチョウジは今はまだ30cmくらいしかありませんが、成長が楽しみです。

秋丁字

シソ科 ヤマハッカ属

愛知県以西の本州・四国・九州に自生する多年草

花期:9月~10月

草丈:約1mくらいまで

セキヤノアキチョウジについては2010年11月の記事にしました。

しかしアキチョウジとの違いがわかりにくく疑問が残りました。

その後ここ愛知県は東のセキヤノアキチョウジと西のアキチョウジとが重なる地域だと知り、2種を庭に植えて比較することにしました。

昨年アキチョウジの苗を入手、セキヤノアキチョウジに比べて成育が思わしくありませんが今年は両者の違いを確認することにします。

青紫色の長い花冠はセキヤノアキチョウジとそっくりです。

花冠の大きさも同じく約2cm。

アキチョウジの最もわかりやすい特徴は、花柄が短く1cm未満であることです。

花柄の分岐も少なく、花はしばしば並んで密集して咲いています。

葉はセキヤノアキチョウジと同じく対生。

セキヤノアキチョウジとの二つ目の鑑別点は萼片の形です。

アキチョウジの萼片はセキヤノアキチョウジのようには尖らず、切れ込みが浅い。

花冠はセキヤノアキチョウジと同じく上唇4裂、下唇は浅く2裂して舟形に突出。

雄しべの葯が4つ、にこやかに覗いています。

日陰の株は淡い桃青色でした。

花冠には柔らかい細毛がびっしり生えています。

花冠が落ちて萼が露出すると萼片の形がよくわかります。

上部の3裂片の先は尖らず、切れ込みが浅い。下部は四角に見えます。

三つ目の違いは花柄に密生する細毛があることです。

そのため短い花柄はセキヤノアキチョウジよりやや白っぽく、いくらか太く感じます。

種子は4個づつ出来る(4分果)はずですが、植えて2年目のせいか、今年は多くて3個でした。

平開気味だった萼が筒状になって種子を守ります。

セキヤノアキチョウジ

比較のためセキヤノアキチョウジの画像も並べます。

3株3カ所に植えたセキヤノアキチョウジは日当たりの良い順に咲き、最後の1株は11月になってもまだ咲いています。

植えてから10年ほどになり、日陰のせいか1mを越す茎もあります。

しな垂れやすく、倒れかかって風に揺れています。

途中で茎が折れると分枝がたくさん出て房状に咲くこともあります。

花の大きさはアキチョウジと同じく2cmくらい。

葯が4個と雌しべ1本が覗いています。

花冠にはアキチョウジと同じく細毛が密生。

零れ種から自生した2世。草丈20cm弱ですが花が咲きました。

アキチョウジと異なり、下段の花柄は1cm以上あります。

一般には花柄は分岐が多く、細く褐色を帯びて1〜3cmあります。

5裂した萼片の先端はアキチョウジより尖っています。

花冠が落ちると中心部に種子4個が辛うじて見えます(4分果)。

花柄を接写してもアキチョウジにあったような細毛は目立ちません。

早く咲いた株ではすでに種子が褐色になってこぼれ落ちつつあります。

今のところアキチョウジより結実しやすく、ここでは4個がづつ揃って実っています。

種子は直径約1mm。白く見えるのはエライオソームでしょうか?

花だけ見ると同じに見えるセキヤノアキチョウジとアキチョウジ。

こうして比べてみるとどこが異なるのか、納得できました。

アキチョウジは今はまだ30cmくらいしかありませんが、成長が楽しみです。

2015-11-10 23:53

コメント(12)

秋庭の草花 2015 [草花(秋)]

秋の草花達

夏の花が枯れかけた頃、今年は足早に秋の花達が華やぎ始めました。

カリガネソウ

シソ科カリガネソウ属(←クマツヅラ科)

カリガネソウはオオバボダイジュの下がお気に入り。

4年前に記事にしてからも毎年零れ種で殖えています。

思い思いの方向に漕ぎ出そうとする帆掛舟のようにも見えます。

長い蕊が揃って伸びて半孤を描きます。

一番長いのが雌しべ、雄しべは4本。

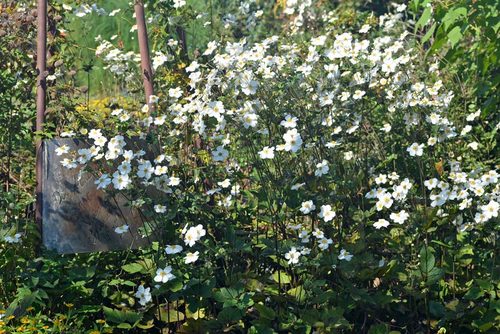

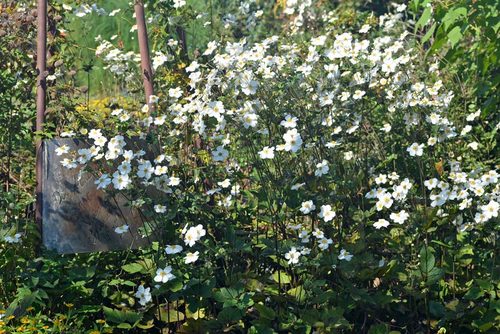

シュウメイギク

キンポウゲ科イチリンソウ属

白いシュウメイギクもどんどん殖え続けています。

記事にしてから6年、今やプロペラの下は半分シュウメイギクに占拠されました。

この花が風に揺れるのを見るのが好きです。

シュウメイギクはピンクより白が好き、その思いが伝わったのかピンクの花は増えません。

右後のピンクの影はスイフヨウの午後の色。

タイワンホトトギス「青竜」

ユリ科ホトトギス属

5年前、日陰の庭に植えたタイワンホトトギス「青竜」はおとなしい花でした。

ところが今ではこんなに茂って通路にはみ出しています。

小ぶりの花がたくさん咲き、たちまち果実ができます。

雌しべの先まで斑点がびっしり。

花は殆ど実を結びます。

シロホトトギスについては昨年2度目の記事を書きました。

今年はルリタテハの被害も少なくどれも良く咲いています。

サルビア 「アズレア」

放っておくと大きくなりすぎて倒れ、そこからまた立ち上がって咲きます。

早めに剪定するのがコツですがいつもチャンスを逸します。

でもこの豊かなブルーが大好きです。

キチョウとの相性抜群。

ユーパトリウム セレスチナム

北アメリカ原産の耐寒性宿根草 (青色フジバカマ)

キク科コノクリニウム属(←ヒヨドリバナ属)の仲間。

日向では草丈は50cmくらいで横に広がり、グランドカバーになります。

ヤマトシジミなど昆虫にも好かれ賑やかです。

花はアゲラータム(キク科カッコウアザミ属)に似ています。

青花が多いのですが白花もあります。

ユーパトリウム セレスチナム ‘アルバ’ (白色フジバカマ)

ユーパトリウム セレスチナムは繁殖力旺盛で美しい花ですが、茶色になった花がらが長く残るのが残念です。

また日陰では白絹病が出やすいようです。

タニガワコンギク 谷川紺菊

ノコンギクガなかなか定着せず、園芸店で谷川コンギクという苗を購入しました。

ノコンギクと比べて葉が細いのが特徴です。

近畿以西の本州、四国、九州の渓流のほとりに自生するそうです。

花が揃い咲きするとこれも清楚で美しい!

秋のブルーの花、セキヤノアキチョウジも咲いていますが、これについてはまた後にしましょう。

このところ、パソコン画面に「プレビュー画面はすでに閉じられました」とメッセージが出て画面が開けず、そのうち再起動もシステム終了も不能になるトラブルに悩まされていました。昨日2度目のそれも途中からスペシャリストに替わってのサポートを受けてやっと解決したようです。

夏の花が枯れかけた頃、今年は足早に秋の花達が華やぎ始めました。

カリガネソウ

シソ科カリガネソウ属(←クマツヅラ科)

カリガネソウはオオバボダイジュの下がお気に入り。

4年前に記事にしてからも毎年零れ種で殖えています。

思い思いの方向に漕ぎ出そうとする帆掛舟のようにも見えます。

長い蕊が揃って伸びて半孤を描きます。

一番長いのが雌しべ、雄しべは4本。

シュウメイギク

キンポウゲ科イチリンソウ属

白いシュウメイギクもどんどん殖え続けています。

記事にしてから6年、今やプロペラの下は半分シュウメイギクに占拠されました。

この花が風に揺れるのを見るのが好きです。

シュウメイギクはピンクより白が好き、その思いが伝わったのかピンクの花は増えません。

右後のピンクの影はスイフヨウの午後の色。

タイワンホトトギス「青竜」

ユリ科ホトトギス属

5年前、日陰の庭に植えたタイワンホトトギス「青竜」はおとなしい花でした。

ところが今ではこんなに茂って通路にはみ出しています。

小ぶりの花がたくさん咲き、たちまち果実ができます。

雌しべの先まで斑点がびっしり。

花は殆ど実を結びます。

シロホトトギスについては昨年2度目の記事を書きました。

今年はルリタテハの被害も少なくどれも良く咲いています。

サルビア 「アズレア」

放っておくと大きくなりすぎて倒れ、そこからまた立ち上がって咲きます。

早めに剪定するのがコツですがいつもチャンスを逸します。

でもこの豊かなブルーが大好きです。

キチョウとの相性抜群。

ユーパトリウム セレスチナム

北アメリカ原産の耐寒性宿根草 (青色フジバカマ)

キク科コノクリニウム属(←ヒヨドリバナ属)の仲間。

日向では草丈は50cmくらいで横に広がり、グランドカバーになります。

ヤマトシジミなど昆虫にも好かれ賑やかです。

花はアゲラータム(キク科カッコウアザミ属)に似ています。

青花が多いのですが白花もあります。

ユーパトリウム セレスチナム ‘アルバ’ (白色フジバカマ)

ユーパトリウム セレスチナムは繁殖力旺盛で美しい花ですが、茶色になった花がらが長く残るのが残念です。

また日陰では白絹病が出やすいようです。

タニガワコンギク 谷川紺菊

ノコンギクガなかなか定着せず、園芸店で谷川コンギクという苗を購入しました。

ノコンギクと比べて葉が細いのが特徴です。

近畿以西の本州、四国、九州の渓流のほとりに自生するそうです。

花が揃い咲きするとこれも清楚で美しい!

秋のブルーの花、セキヤノアキチョウジも咲いていますが、これについてはまた後にしましょう。

このところ、パソコン画面に「プレビュー画面はすでに閉じられました」とメッセージが出て画面が開けず、そのうち再起動もシステム終了も不能になるトラブルに悩まされていました。昨日2度目のそれも途中からスペシャリストに替わってのサポートを受けてやっと解決したようです。

2015-10-26 23:56

コメント(10)

ヒガンバナの仲間 [草花(秋)]

ヒガンバナ

彼岸花 別名:曼珠沙華(マンジュシャゲ)

キジカクシ目ヒガンバナ科ヒガンバナ属(Lycoris)の多年性球根植物

学名: Lycoris radiata

分布:日本・中国大陸長江流域

花期:秋の彼岸の頃

リコリス(Lycoris)はヒガンバナ属の総称です。

ヒガンバナ属にはキツネノカミソリ、ショウキズイセン、ナツズイセンも含まれます。

リコリスは種間での交配が容易なため多くの人為交配種が作られています(200種以上)。

昨年ブログつながりのご縁でリコリスの球根をたくさんいただきました。

リコリスは花が咲く頃には葉は無く、すっかり忘れた頃突然花を見つけて驚きます。

8月30日、初めに見つけたのはこの花です。

淡い青を帯びたピンクの花は予告通りのリコリス ジャクソニアナでしょう。

雨の中、育ちすぎたサクラタデに囲まれて3本揃って咲いていたのです。

さらに9月11日、今度はタニウツギの下に白い花。

近づいて見ると左はやや大きくて淡いピンクを帯び、右はクリーム色に近い白色。

これらは予告されていなかったので、また感激もひとしお!

左のピンクは雄しべ雌しべが長く突出し、花弁のフリルが目立ちます。

シロバナヒガンバナ (Lycoris albiflora)にはいろんなタイプがあるそうです。

これもシロバナヒガンバナとしてよいのか、園芸品種なのかはわかりません。

白い方はシロバナヒガンバナでよさそうです。

シロバナヒガンバナはリコリス アルビフロラという名で流通していることもあります。

ミツバチが花粉を求めて巻きついていました。

9月16日、花期を終えんとするピンクと白の花の間に、これまた予想外の赤い花!

さらに右側にも赤い蕾が立ち上がりました。

9月19日、2本揃って開花です。

これはヒガンバナそのもののようですね。

9月11日、リコリス ジャクソニアナの咲いたあとにもまた白っぽい花茎が伸びてきました。その根本を見ても葉は全くありません。

その5日後、サクラタデとサルビア・コクネシア ・コーラルニンフの間に白い花が咲いていました。

今度は2本ともシロバナヒガンバナのような柔らかいクリーム色です。

これは昨年11月30日、タニウツギの下(2枚目の写真)で写したリコリスの葉です。

葉は濃い緑色、中央が灰緑色で美しい。

花が出る頃には葉は全く消えてしまいます。

追加:

近くの河川環境楽園で撮ったヒガンバナの花を並べます(2011年10月2日写)。

広い緑の中で咲くヒガンバナはより美しく見えます。

これだけ群生すると迫力がありますね。

やはり、今年庭に咲いた赤い花とそっくりです。

今秋は夕菅の庭にヒガンバナの仲間が加わりました。

ヒガンバナはアルカロイド(リコリンなど)を含む有毒植物で、古来動物の害を防ぐために畦道や墓地に植えられてきました。

しかし鱗茎はデンプンを多く含むため、長時間水に晒してリコリンを無害化し救飢植物として利用されたこともあったそうです。

ヒガンバナは種子ができないと言われます。

これはヒガンバナが3倍体でまれに果実はできても種子ができないからです。

しかし、中国には2倍体のヒガンバナがあり、これには種子ができます。

種子を作るヒガンバナは早咲きで8月に開花し、コヒガンバナと呼ばれているようです。

来年は紅白揃って咲くのを楽しみにしましょう。

彼岸花 別名:曼珠沙華(マンジュシャゲ)

キジカクシ目ヒガンバナ科ヒガンバナ属(Lycoris)の多年性球根植物

学名: Lycoris radiata

分布:日本・中国大陸長江流域

花期:秋の彼岸の頃

リコリス(Lycoris)はヒガンバナ属の総称です。

ヒガンバナ属にはキツネノカミソリ、ショウキズイセン、ナツズイセンも含まれます。

リコリスは種間での交配が容易なため多くの人為交配種が作られています(200種以上)。

昨年ブログつながりのご縁でリコリスの球根をたくさんいただきました。

リコリスは花が咲く頃には葉は無く、すっかり忘れた頃突然花を見つけて驚きます。

8月30日、初めに見つけたのはこの花です。

淡い青を帯びたピンクの花は予告通りのリコリス ジャクソニアナでしょう。

雨の中、育ちすぎたサクラタデに囲まれて3本揃って咲いていたのです。

さらに9月11日、今度はタニウツギの下に白い花。

近づいて見ると左はやや大きくて淡いピンクを帯び、右はクリーム色に近い白色。

これらは予告されていなかったので、また感激もひとしお!

左のピンクは雄しべ雌しべが長く突出し、花弁のフリルが目立ちます。

シロバナヒガンバナ (Lycoris albiflora)にはいろんなタイプがあるそうです。

これもシロバナヒガンバナとしてよいのか、園芸品種なのかはわかりません。

白い方はシロバナヒガンバナでよさそうです。

シロバナヒガンバナはリコリス アルビフロラという名で流通していることもあります。

ミツバチが花粉を求めて巻きついていました。

9月16日、花期を終えんとするピンクと白の花の間に、これまた予想外の赤い花!

さらに右側にも赤い蕾が立ち上がりました。

9月19日、2本揃って開花です。

これはヒガンバナそのもののようですね。

9月11日、リコリス ジャクソニアナの咲いたあとにもまた白っぽい花茎が伸びてきました。その根本を見ても葉は全くありません。

その5日後、サクラタデとサルビア・コクネシア ・コーラルニンフの間に白い花が咲いていました。

今度は2本ともシロバナヒガンバナのような柔らかいクリーム色です。

これは昨年11月30日、タニウツギの下(2枚目の写真)で写したリコリスの葉です。

葉は濃い緑色、中央が灰緑色で美しい。

花が出る頃には葉は全く消えてしまいます。

追加:

近くの河川環境楽園で撮ったヒガンバナの花を並べます(2011年10月2日写)。

広い緑の中で咲くヒガンバナはより美しく見えます。

これだけ群生すると迫力がありますね。

やはり、今年庭に咲いた赤い花とそっくりです。

今秋は夕菅の庭にヒガンバナの仲間が加わりました。

ヒガンバナはアルカロイド(リコリンなど)を含む有毒植物で、古来動物の害を防ぐために畦道や墓地に植えられてきました。

しかし鱗茎はデンプンを多く含むため、長時間水に晒してリコリンを無害化し救飢植物として利用されたこともあったそうです。

ヒガンバナは種子ができないと言われます。

これはヒガンバナが3倍体でまれに果実はできても種子ができないからです。

しかし、中国には2倍体のヒガンバナがあり、これには種子ができます。

種子を作るヒガンバナは早咲きで8月に開花し、コヒガンバナと呼ばれているようです。

来年は紅白揃って咲くのを楽しみにしましょう。

2015-09-22 17:12

コメント(12)

サクラタデ [草花(秋)]

サクラタデ

桜蓼

タデ科 イヌタデ属の多年草

学名:Persicaria odorata

花期:9〜11月(当地)

分布:北海道・本州・四国・九州

6年前 六甲高山植物園で見て感激したサクラタデ。

花友さんのお蔭で昨年からうちの庭でもたくさん咲くようになりました。

ところがこの可憐な花をブログに載せようとすると、先ず写真が撮り難い。

ネット検索すればいろいろ疑問が出てきて、またまた初心者は悩みました。

今日はそれでも少々わかったつもりで記事にします。

誤りがありましたらどうぞお教え下さいますようお願いします。

サクラタデの茎は直立します。

草丈が50〜100cmになるので途中で倒れることもありますが、そこからまた垂直に伸びて開花します。

花序は1〜2本に分岐し、花穂が長くなると弯曲することもあります。

開いた花の直径は約8mm。

雌しべの花柱は3裂し、柱頭が3個づつ花被より長く突き出しています。

雄しべは8本、花被より低い位置にあります。

このように雌しべの方が雄しべより長い花を長花柱花といいます。

うちのサクラタデは全て長花柱花ですから、私はサクラタデは両性花だと思っていました。

ところがサクラタデには雄しべが長く雌しべが短い短花柱花もあるのだそうです。

そのため長花柱花を雌花、短花柱花を雄花とし、雌雄異種と記した文献もありました。

花*花・Floraのなかなかさんはこれに疑問をもち、サクラタデは両性花であることを3日連続のブログ 2006年11月14日 〜で明らかにされました。

しかし両性花であっても自花不和合性といって長花柱花あるいは短花柱花同志では結実しにくい性質があるそうです。そのため果実は少ないのですが結実は確認されています。

雄しべ8個が揃っている写真を撮ろうとしましたが、これがまたむつかしい。

肉眼では見えないから接写後に画像確認です。

これは辛うじて雌しべの柱頭3個と雄しべが8本確認で来ますね。

花粉を見たくて花を拡大すると右側の花被片に細かい斑点が見えました。

これは腺点というもののようです。

この花も雄しべは8本、花粉が出ています。

サクラタデは上から見ると5枚の花弁があるように見えますが、裏から見ると5深裂した萼であることがわかります。

萼片の裏面にも腺点があります。

腺点とは蜜、油、粘液などを分泌または貯めておく小さな点の ことだそうですが、まだ詳細はわかってないようです。

うっすらと腺点が透けて見える花被片が美しい。

右側は茎から花が出る部分を囲む苞。

拡大すると細かい点状です。これも腺点でしょうか。

サクラタデの葉は被針形で長さ5〜10cm。互性。

やはり腺点らしい小点が密にあり、辺縁や葉脈に短毛を認めます。

葉の表面は濃い緑色で光沢は無くしっとりしています。

拡大すると葉にも腺点があるようです。

葉の裏面、葉の外縁や葉脈に細かい毛が生えています。

節の外周を短い筒形の托葉が鞘状に囲んでいます。

これは托葉鞘といわれ、褐色の膜質で長い毛があります。

托葉鞘の形はタデ科の植物の鑑別に重要です。

サクラタデについて検索中にシロバナサクラタデという花があることを知りました( 学名:Persicaria japonica )。

さらにサクラタデの白花、シロバナサクラタデのピンクの花もあるそうで鑑別がややこしくなります。

これについては花の日記「シロバナサクラタデの覚書」に詳しい説明がありました。

シロバナサクラタデは花の直径がやや小さく5mm未満。花序の枝分かれが多い。

(サクラタデの花の直径は5mm以上、花序の枝分かれは1〜3本。柱頭の数は3個。)

異花柱花(長花柱花と短花柱花)ですが柱頭の数はふつう2個、ときに3個。

托葉の縁には長い毛があり、表面に伏毛もある。

決めては「節当りの花数が2〜3個ならばサクラタデ、4個以上であればシロバナサクラタデ」と。

でも節当りの花数とは何でしょう?

茎から葉が出るところが節、さらに花や根が出るところも節なのですね。

庭のサクラタデを見ると1節1花に見えます。???

この疑問は時間が解決してくれました。

サクラタデの花は花殻を残さず潔く散り、また節から次の花が現れたのです。

しかし花被は散っても短い花柄が残っているので花数を数えることができます。

下の写真では落花したはずの花がクモの糸でぶら下がり、下に花柄が残っていました。

これで1節2花です。花期の終わるまでに3花になるかもしれません。

花が散った後の花柄を数えると1節当りの花数がやはり2〜3個となりそうです。

新しい花柄は緑色、古い花柄は褐色です(画面をクリックすると大きくなります)。

これで大体わかったような気がします。

うちのサクラタデより細かい花が密集していればシロバナサクラタデを疑えばいいようです。

サクラタデの繁殖は主に匍匐茎によります。

匍匐茎を伸ばして根を出し株を増やしていきます。

下の画像は匍匐茎から出た新しい根毛が見えるように、クリスマスローズの葉を敷いて写しました。

花は咲き初めてもう1か月以上経ちますが、まだ果実を見ていません。

昆虫の訪問は多いのですが、ここにあるのは長花柱花ばかり、やはり結実し難いのでしょう。

文献的にはサクラタデの果実は長さ3~3.5mmの3稜形、黒色で光沢がない痩果。

シロバナサクラタデの果実は柱頭2個では長さ約2.5mmのレンズ状、柱頭3個のときは3稜形、黒食で光沢があるそうです。

シロバナサクラタデについてもなかなかさんのブログの「シロバナサクラタデ 異花柱花」・「シロバナサクラタデ 自家不和合性」で結実は一目瞭然です。

やはり一度、シロバナサクラタデの群落に出会いたくなりました。

桜蓼

タデ科 イヌタデ属の多年草

学名:Persicaria odorata

花期:9〜11月(当地)

分布:北海道・本州・四国・九州

6年前 六甲高山植物園で見て感激したサクラタデ。

花友さんのお蔭で昨年からうちの庭でもたくさん咲くようになりました。

ところがこの可憐な花をブログに載せようとすると、先ず写真が撮り難い。

ネット検索すればいろいろ疑問が出てきて、またまた初心者は悩みました。

今日はそれでも少々わかったつもりで記事にします。

誤りがありましたらどうぞお教え下さいますようお願いします。

サクラタデの茎は直立します。

草丈が50〜100cmになるので途中で倒れることもありますが、そこからまた垂直に伸びて開花します。

花序は1〜2本に分岐し、花穂が長くなると弯曲することもあります。

開いた花の直径は約8mm。

雌しべの花柱は3裂し、柱頭が3個づつ花被より長く突き出しています。

雄しべは8本、花被より低い位置にあります。

このように雌しべの方が雄しべより長い花を長花柱花といいます。

うちのサクラタデは全て長花柱花ですから、私はサクラタデは両性花だと思っていました。

ところがサクラタデには雄しべが長く雌しべが短い短花柱花もあるのだそうです。

そのため長花柱花を雌花、短花柱花を雄花とし、雌雄異種と記した文献もありました。

花*花・Floraのなかなかさんはこれに疑問をもち、サクラタデは両性花であることを3日連続のブログ 2006年11月14日 〜で明らかにされました。

しかし両性花であっても自花不和合性といって長花柱花あるいは短花柱花同志では結実しにくい性質があるそうです。そのため果実は少ないのですが結実は確認されています。

雄しべ8個が揃っている写真を撮ろうとしましたが、これがまたむつかしい。

肉眼では見えないから接写後に画像確認です。

これは辛うじて雌しべの柱頭3個と雄しべが8本確認で来ますね。

花粉を見たくて花を拡大すると右側の花被片に細かい斑点が見えました。

これは腺点というもののようです。

この花も雄しべは8本、花粉が出ています。

サクラタデは上から見ると5枚の花弁があるように見えますが、裏から見ると5深裂した萼であることがわかります。

萼片の裏面にも腺点があります。

腺点とは蜜、油、粘液などを分泌または貯めておく小さな点の ことだそうですが、まだ詳細はわかってないようです。

うっすらと腺点が透けて見える花被片が美しい。

右側は茎から花が出る部分を囲む苞。

拡大すると細かい点状です。これも腺点でしょうか。

サクラタデの葉は被針形で長さ5〜10cm。互性。

やはり腺点らしい小点が密にあり、辺縁や葉脈に短毛を認めます。

葉の表面は濃い緑色で光沢は無くしっとりしています。

拡大すると葉にも腺点があるようです。

葉の裏面、葉の外縁や葉脈に細かい毛が生えています。

節の外周を短い筒形の托葉が鞘状に囲んでいます。

これは托葉鞘といわれ、褐色の膜質で長い毛があります。

托葉鞘の形はタデ科の植物の鑑別に重要です。

サクラタデについて検索中にシロバナサクラタデという花があることを知りました( 学名:Persicaria japonica )。

さらにサクラタデの白花、シロバナサクラタデのピンクの花もあるそうで鑑別がややこしくなります。

これについては花の日記「シロバナサクラタデの覚書」に詳しい説明がありました。

シロバナサクラタデは花の直径がやや小さく5mm未満。花序の枝分かれが多い。

(サクラタデの花の直径は5mm以上、花序の枝分かれは1〜3本。柱頭の数は3個。)

異花柱花(長花柱花と短花柱花)ですが柱頭の数はふつう2個、ときに3個。

托葉の縁には長い毛があり、表面に伏毛もある。

決めては「節当りの花数が2〜3個ならばサクラタデ、4個以上であればシロバナサクラタデ」と。

でも節当りの花数とは何でしょう?

茎から葉が出るところが節、さらに花や根が出るところも節なのですね。

庭のサクラタデを見ると1節1花に見えます。???

この疑問は時間が解決してくれました。

サクラタデの花は花殻を残さず潔く散り、また節から次の花が現れたのです。

しかし花被は散っても短い花柄が残っているので花数を数えることができます。

下の写真では落花したはずの花がクモの糸でぶら下がり、下に花柄が残っていました。

これで1節2花です。花期の終わるまでに3花になるかもしれません。

花が散った後の花柄を数えると1節当りの花数がやはり2〜3個となりそうです。

新しい花柄は緑色、古い花柄は褐色です(画面をクリックすると大きくなります)。

これで大体わかったような気がします。

うちのサクラタデより細かい花が密集していればシロバナサクラタデを疑えばいいようです。

サクラタデの繁殖は主に匍匐茎によります。

匍匐茎を伸ばして根を出し株を増やしていきます。

下の画像は匍匐茎から出た新しい根毛が見えるように、クリスマスローズの葉を敷いて写しました。

花は咲き初めてもう1か月以上経ちますが、まだ果実を見ていません。

昆虫の訪問は多いのですが、ここにあるのは長花柱花ばかり、やはり結実し難いのでしょう。

文献的にはサクラタデの果実は長さ3~3.5mmの3稜形、黒色で光沢がない痩果。

シロバナサクラタデの果実は柱頭2個では長さ約2.5mmのレンズ状、柱頭3個のときは3稜形、黒食で光沢があるそうです。

シロバナサクラタデについてもなかなかさんのブログの「シロバナサクラタデ 異花柱花」・「シロバナサクラタデ 自家不和合性」で結実は一目瞭然です。

やはり一度、シロバナサクラタデの群落に出会いたくなりました。

2014-10-29 12:47

コメント(14)

シロホトトギス(栽培品)2014 [草花(秋)]

シロホトトギス

白杜鵑草 ユリ科ホトトギス属

今年もシロホトトギスが咲きました。

この花については既に2009年に「シロホトトギス」として記事にしました。

しかしその後は花は咲いても葉がルリタテハの幼虫に食べられたり、褐色になったりしてあまり写真を撮る気になりませんでした.

今年はまだ何とか葉が残っています。

日陰の花の撮影は苦手ですが、もう一度シロホトトギスに接近してみましょう。

ホトトギス属は日本に13種が確認され、うち10種は日本だけに生育する固有種だそうです。

しかし、自生地が限定され絶滅が危惧されている種も多くあります。

このうち代表種のホトトギス Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook は関東・新潟県以西に分布。

シロホトトギスはホトトギスの花に斑点が入らない変種です。

葉腋に 1-3個ずつ、直径約4cmの白い花が上向きに咲きます。

花弁は巾が広い外花被片3枚と、巾が狭い内花被片3枚の計6枚。

黄色の斑点は蜜標です。

雌しべの花柱の周りに雄しべの花糸6本が密着して伸び、上方で放射状に広がります。

花柱は3裂しさらに先端で2裂するため柱頭は6個。

花柱に並んだ水滴のようなぶつぶつは腺毛状突起と呼ばれます。

腺毛状突起は花柱の両外側に並んでいますが、先端の柱頭部にはありません。

真珠の首飾りのように見えますね。

粘着性はなく触れてもベトベトしません。

ホトトギスには何のためにこの突起があるのか、まだわかっていないようです。

昆虫を柱頭に導く誘導灯のようなものでしょうか?

でも残念ながら腺毛状突起の上にいる昆虫を見たことはありません。

では、腺毛状突起はいつできるのでしょう?

偶々葯が飛び出した蕾から未開の花柱が見えていました。

そこにはもう腺毛状突起も出来ていましたから、開花前に形成されるのでしょう。

それではいつ消えるのでしょう?

3裂した花柱がくるんと弯曲し、葯も退縮する頃になっても突起はまだまだ健在でした。

既に子房が膨らんでいても雌しべは彎曲せず伸びたままのこともよくあります。

突起は少なくはなっているもののまだかなり残っています。

果実がさらに大きくなった頃、雌しべ全体の退縮と共に突起も萎んでいきます。

昨年から葯が紅いホトトギスが加わりました。Iさんからいただいた株です。

咲き初めのふっくらした紅い葯がとても美しく新鮮です。

大粒の真珠のような腺毛状突起もより引き立って見えます。

花粉が出て葯はだんだん縮んでいきます。

この花は「白楽天」という園芸品種だろうと思います。

葯の色は淡桃色から薄紫色までいろいろあるようです。

時々ホシホウジャクがやってきましたが、シロホトトギスの花を訪れる昆虫はあまり見られません。

けれども殆どの花が実を結んでいるのは自家受粉が多いのでしょう。

5年前にシロホトトギスについて書いた時も腺毛状突起が気になっていました。

これについては今なお新知見が得られませんでした。

顕微鏡でも覗いてみましたが、やはり実体顕微鏡でないと無理でした。

白杜鵑草 ユリ科ホトトギス属

今年もシロホトトギスが咲きました。

この花については既に2009年に「シロホトトギス」として記事にしました。

しかしその後は花は咲いても葉がルリタテハの幼虫に食べられたり、褐色になったりしてあまり写真を撮る気になりませんでした.

今年はまだ何とか葉が残っています。

日陰の花の撮影は苦手ですが、もう一度シロホトトギスに接近してみましょう。

ホトトギス属は日本に13種が確認され、うち10種は日本だけに生育する固有種だそうです。

しかし、自生地が限定され絶滅が危惧されている種も多くあります。

このうち代表種のホトトギス Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook は関東・新潟県以西に分布。

シロホトトギスはホトトギスの花に斑点が入らない変種です。

葉腋に 1-3個ずつ、直径約4cmの白い花が上向きに咲きます。

花弁は巾が広い外花被片3枚と、巾が狭い内花被片3枚の計6枚。

黄色の斑点は蜜標です。

雌しべの花柱の周りに雄しべの花糸6本が密着して伸び、上方で放射状に広がります。

花柱は3裂しさらに先端で2裂するため柱頭は6個。

花柱に並んだ水滴のようなぶつぶつは腺毛状突起と呼ばれます。

腺毛状突起は花柱の両外側に並んでいますが、先端の柱頭部にはありません。

真珠の首飾りのように見えますね。

粘着性はなく触れてもベトベトしません。

ホトトギスには何のためにこの突起があるのか、まだわかっていないようです。

昆虫を柱頭に導く誘導灯のようなものでしょうか?

でも残念ながら腺毛状突起の上にいる昆虫を見たことはありません。

では、腺毛状突起はいつできるのでしょう?

偶々葯が飛び出した蕾から未開の花柱が見えていました。

そこにはもう腺毛状突起も出来ていましたから、開花前に形成されるのでしょう。

それではいつ消えるのでしょう?

3裂した花柱がくるんと弯曲し、葯も退縮する頃になっても突起はまだまだ健在でした。

既に子房が膨らんでいても雌しべは彎曲せず伸びたままのこともよくあります。

突起は少なくはなっているもののまだかなり残っています。

果実がさらに大きくなった頃、雌しべ全体の退縮と共に突起も萎んでいきます。

昨年から葯が紅いホトトギスが加わりました。Iさんからいただいた株です。

咲き初めのふっくらした紅い葯がとても美しく新鮮です。

大粒の真珠のような腺毛状突起もより引き立って見えます。

花粉が出て葯はだんだん縮んでいきます。

この花は「白楽天」という園芸品種だろうと思います。

葯の色は淡桃色から薄紫色までいろいろあるようです。

時々ホシホウジャクがやってきましたが、シロホトトギスの花を訪れる昆虫はあまり見られません。

けれども殆どの花が実を結んでいるのは自家受粉が多いのでしょう。

5年前にシロホトトギスについて書いた時も腺毛状突起が気になっていました。

これについては今なお新知見が得られませんでした。

顕微鏡でも覗いてみましたが、やはり実体顕微鏡でないと無理でした。

2014-10-16 23:25

コメント(12)

ガガイモ [草花(秋)]

ガガイモ

蘿藦( 鏡芋、芄蘭 )

キョウチクトウ科(←ガガイモ科)ガガイモ属のつる性多年草。

学名:Metaplexis japonica

3年前、ガガイモの果実についてこのブログに載せました。

今年は駐車場とお隣の田んぼとの境目にガガイモが広がりました。

ピンクのガガイモと青いツユクサのコラボに誘われて宿題の「ガガイモの花」に取り組んでみました。

指南役は「ガガイモの果実」の追記に掲げた次の2つのすばらしい論文です。

1)ガガイモの両性花と雄花 (なかなかの植物ルーム )

http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/gagaimo.htm

2)日本の Milkweed ガガイモ(ガガイモ科)における花の雄花両性花同株性表現と

昆虫による花粉塊授受、とくに花の形態との関係

http://homepage3.nifty.com/o-kita/ga/gaga_betu1.html

ひとつのガガイモの花は1cmくらいで淡紫紅色。

葉腋から出た花茎に数個づつ咲きます(総状花序)。

ここではピンク色の濃淡ですが、白色の花もあるそうです。

白い蕾は5深裂した紫褐色の萼に囲まれています。

花冠は5裂して先端はくるりと巻き込み、内側には柔らかい白毛が密生。

花盛り。とても良い香り!

ガガイモの花がこんなに芳しいとは今年初めて知りました。

でもこの花には雄しべが見えません。花の中央に立ち上がるのは雌しべの柱頭でしょうか?

この疑問は上記2)の「ガガイモの論文」で解明されていました。

一見柱頭のように見えるこの突起には粘着性がなく花粉を受けとれない、ということは柱頭の機能を持たないということです。

では真の柱頭はどこにあるのでしょうか。

花を上から見ると雌しべの突起の周りにスペード型の白い膜質の覆いが5枚並んでいます。

実はこれは雄しべの葯の先端が変化したものなのだそうです。

そしてその隙間にはゴマ粒のような黒っぽいものが見えますね。これは何でしょう?

この花冠の前半分を取り除いてみます。

中央の白いかたまりは雌しべと雄しべが合着した蕊柱といわれる組織です。

一般にガガイモ科の花は突出する柱頭がなく、柱頭は花柱の側面にあるそうです。

ガガイモはどうなのでしょう。

蕊柱の中を見るために縦に半分に割りました。これは間もなく開花する大きな蕾です。

右上にはクリップ、左上には花粉塊1個が見えています。

雌しべの子房は2個あり、2本の花柱が上部で合着し、周りを囲む雄しべの葯の外壁と癒合して柱頭室を形成しています。

昆虫の口吻についた花粉塊は次に訪れた花の底部の隙間から柱頭室に入り受精するのです。

ということは、ガガイモも他のガガイモ科の花と同じく、花柱の側面が柱頭ということになります。

上部に並ぶ白いスペード型の部分が葯の上端。

ガガイモでは花粉ではなく花粉塊が5組形成されます。

ここに3個見えるゴマ粒のようなものは花粉塊のクリップとよばれる部分でした。

クリップの下は溝のような隙間になっていて蜜がたまっています。

針の先でクリップをつつくと念願の花粉塊が取り出せました!

クリップの左右に花粉がつまった黄色の袋が輝いています。

1個の花粉塊には約800個の花粉粒が詰まっているそうです。

1対の大きさは約1mm。画像で確認しないとゴミと区別できません。

花の奥の凹みには濃厚な蜜が充満しています。

これがまたとっても甘い!

花粉はなくても香りと蜜で昆虫を集める作戦でしょう。

2の「ガガイモの論文」によればガガイモの花には両性花と雄花があるそうです。

両性花では隙間が広く花粉塊が花粉室に収納されますが、雄花では隙間が狭くて花粉塊が入らないのだそうです。

「ガガイモの両性花と雄花」では両性花の花粉塊が花粉室に取り込まれ、花粉管を出すところまで実験して確認、さらに隙間の大きさと蕊柱の巾や花冠の大きさとの相関も調べられました。

私も両性花と雄花を確認しようと思ったのですが、老眼では花冠と萼を除くのもたいへん、蜜でベトベトで隙間が撮れない、アリが邪魔するなどで根気が続かず断念しました。

この4つの蕊柱では中2つは両性花(巾4mm)、外2つは雄花(巾3mm)かと思います。

ガガイモの葉は細長い心形。

勢い良く樹木にも這い上がります。

ヘクソカズラやウマノスズクサにも似ていますが臭いはありません。

茎や葉を切ると白いミルクのような液が出ます。

この花のもう一つの特徴はアリの大好物だということです。

大きめのアリはアミメアリのようですが、殆どはもっともっと小さいアリです。

蜜を求めて隙間に入り込むと蜜の粘着力が強くて出られなくなることしばしばです。

花粉塊を採るとき、ゴミだと思って除去したのは花粉塊に絡まったアリでした。

アリはこの仕組みでは盗蜜のみならず、送粉できる大きな昆虫の妨げになっているようです。

賢いガガイモもここまでは想定できなかったのでしょう。

隅の方に白っぽい花を見つけました。

カメラを近づけるとおやまあ、もう、若い実が出来ていました!

ガガイモの受粉の仕組みは本当に複雑でよくぞここまでと驚くばかりです。

今年は花粉塊を確認できたことが嬉しくて記事にしましたが、まだ入り口を覗いたにすぎません。

詳しくは上記文献をお読み下さいますようお勧めします。

またこの入門記に誤りがありましたらどうぞ教えて下さい。

蘿藦( 鏡芋、芄蘭 )

キョウチクトウ科(←ガガイモ科)ガガイモ属のつる性多年草。

学名:Metaplexis japonica

3年前、ガガイモの果実についてこのブログに載せました。

今年は駐車場とお隣の田んぼとの境目にガガイモが広がりました。

ピンクのガガイモと青いツユクサのコラボに誘われて宿題の「ガガイモの花」に取り組んでみました。

指南役は「ガガイモの果実」の追記に掲げた次の2つのすばらしい論文です。

1)ガガイモの両性花と雄花 (なかなかの植物ルーム )

http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/gagaimo.htm

2)日本の Milkweed ガガイモ(ガガイモ科)における花の雄花両性花同株性表現と

昆虫による花粉塊授受、とくに花の形態との関係

http://homepage3.nifty.com/o-kita/ga/gaga_betu1.html

ひとつのガガイモの花は1cmくらいで淡紫紅色。

葉腋から出た花茎に数個づつ咲きます(総状花序)。

ここではピンク色の濃淡ですが、白色の花もあるそうです。

白い蕾は5深裂した紫褐色の萼に囲まれています。

花冠は5裂して先端はくるりと巻き込み、内側には柔らかい白毛が密生。

花盛り。とても良い香り!

ガガイモの花がこんなに芳しいとは今年初めて知りました。

でもこの花には雄しべが見えません。花の中央に立ち上がるのは雌しべの柱頭でしょうか?

この疑問は上記2)の「ガガイモの論文」で解明されていました。

一見柱頭のように見えるこの突起には粘着性がなく花粉を受けとれない、ということは柱頭の機能を持たないということです。

では真の柱頭はどこにあるのでしょうか。

花を上から見ると雌しべの突起の周りにスペード型の白い膜質の覆いが5枚並んでいます。

実はこれは雄しべの葯の先端が変化したものなのだそうです。

そしてその隙間にはゴマ粒のような黒っぽいものが見えますね。これは何でしょう?

この花冠の前半分を取り除いてみます。

中央の白いかたまりは雌しべと雄しべが合着した蕊柱といわれる組織です。

一般にガガイモ科の花は突出する柱頭がなく、柱頭は花柱の側面にあるそうです。

ガガイモはどうなのでしょう。

蕊柱の中を見るために縦に半分に割りました。これは間もなく開花する大きな蕾です。

右上にはクリップ、左上には花粉塊1個が見えています。

雌しべの子房は2個あり、2本の花柱が上部で合着し、周りを囲む雄しべの葯の外壁と癒合して柱頭室を形成しています。

昆虫の口吻についた花粉塊は次に訪れた花の底部の隙間から柱頭室に入り受精するのです。

ということは、ガガイモも他のガガイモ科の花と同じく、花柱の側面が柱頭ということになります。

上部に並ぶ白いスペード型の部分が葯の上端。

ガガイモでは花粉ではなく花粉塊が5組形成されます。

ここに3個見えるゴマ粒のようなものは花粉塊のクリップとよばれる部分でした。

クリップの下は溝のような隙間になっていて蜜がたまっています。

針の先でクリップをつつくと念願の花粉塊が取り出せました!

クリップの左右に花粉がつまった黄色の袋が輝いています。

1個の花粉塊には約800個の花粉粒が詰まっているそうです。

1対の大きさは約1mm。画像で確認しないとゴミと区別できません。

花の奥の凹みには濃厚な蜜が充満しています。

これがまたとっても甘い!

花粉はなくても香りと蜜で昆虫を集める作戦でしょう。

2の「ガガイモの論文」によればガガイモの花には両性花と雄花があるそうです。

両性花では隙間が広く花粉塊が花粉室に収納されますが、雄花では隙間が狭くて花粉塊が入らないのだそうです。

「ガガイモの両性花と雄花」では両性花の花粉塊が花粉室に取り込まれ、花粉管を出すところまで実験して確認、さらに隙間の大きさと蕊柱の巾や花冠の大きさとの相関も調べられました。

私も両性花と雄花を確認しようと思ったのですが、老眼では花冠と萼を除くのもたいへん、蜜でベトベトで隙間が撮れない、アリが邪魔するなどで根気が続かず断念しました。

この4つの蕊柱では中2つは両性花(巾4mm)、外2つは雄花(巾3mm)かと思います。

ガガイモの葉は細長い心形。

勢い良く樹木にも這い上がります。

ヘクソカズラやウマノスズクサにも似ていますが臭いはありません。

茎や葉を切ると白いミルクのような液が出ます。

この花のもう一つの特徴はアリの大好物だということです。

大きめのアリはアミメアリのようですが、殆どはもっともっと小さいアリです。

蜜を求めて隙間に入り込むと蜜の粘着力が強くて出られなくなることしばしばです。

花粉塊を採るとき、ゴミだと思って除去したのは花粉塊に絡まったアリでした。

アリはこの仕組みでは盗蜜のみならず、送粉できる大きな昆虫の妨げになっているようです。

賢いガガイモもここまでは想定できなかったのでしょう。

隅の方に白っぽい花を見つけました。

カメラを近づけるとおやまあ、もう、若い実が出来ていました!

ガガイモの受粉の仕組みは本当に複雑でよくぞここまでと驚くばかりです。

今年は花粉塊を確認できたことが嬉しくて記事にしましたが、まだ入り口を覗いたにすぎません。

詳しくは上記文献をお読み下さいますようお勧めします。

またこの入門記に誤りがありましたらどうぞ教えて下さい。

2013-09-16 23:42

コメント(10)

カリガネソウ [草花(秋)]

カリガネソウ

雁草、雁金草

シソ科カリガネソウ属(←クマツヅラ科)の多年草

学名: Caryopteris divaricata

別名:ホカケソウ(帆掛草)

分布:日本、朝鮮半島、中国

草丈: 60〜100cm

花期: 8月から10月

球形のつぼみが開いて薄紫のユニークな花が次々と開花します。

葉は対生で鋸歯のある卵形。花は集散花序。

花筒がだんだん伸びて蕾がふくらんでいます。

この中に長い雌しべと雄しべ4本が入っています。

雌しべは雄しべより長く先端は2裂。

長い筒状の花冠が5裂、斑点のある大きな舌状裂片がこの花の特徴です。

雄しべと雌しべは束になって上に延び、弧を描いて花の正面に降ります。

蜜を吸いにきた昆虫の翅や背についた他家の花粉を期待しているのでしょうね。

萎れた花がほろりと落ちて引っ掛かっていました。花がらを残さない潔い散り方です。

この株は淡い色の花が咲きます。こちらの方が原種に近いと思われます。

上の花は濃色の園芸種でしょうか。

雄しべ4本のうち2本は長く、あと2本は短いことがわかります。

日陰では倒れ易くなってこんなになった年もありました。

葉が斑入りのカリガネソウも販売されています。

萼のカップに種子が4個づつ、あまり昆虫の姿を見掛けなかったのに意外に豊作です。

(2010.10.31.写す。)

緑色の種子は黒っぽくなり、さらに茎が枯れて褐色に変わりました。

このこぼれ種から今年は2世が誕生しました。

カリガネソウのもう1つの特徴は独特のにおいです。

花は美しいけどこのにおいを敬遠して庭に植えない人もあるようです。

でもこのにおい、「蓼食う虫も好きずき」で好きな昆虫や、逆ににおいを嫌って寄り付かない害虫もあるかもしれません。

そういう私はこの花に関しては視覚優先です。

カリガネソウから雁が飛ぶ姿を連想できず、ホカケソウの方が良かったのではともいわれています。たしかに帆掛舟ならわかります。

一方、雁が飛ぶ姿ではなく、”結び雁金”紋に似ているからという説もあるようです。

とても撮りにくい花でした。花冠としべが離れ過ぎているし風にゆらぎやすいのです。

雁草、雁金草

シソ科カリガネソウ属(←クマツヅラ科)の多年草

学名: Caryopteris divaricata

別名:ホカケソウ(帆掛草)

分布:日本、朝鮮半島、中国

草丈: 60〜100cm

花期: 8月から10月

球形のつぼみが開いて薄紫のユニークな花が次々と開花します。

葉は対生で鋸歯のある卵形。花は集散花序。

花筒がだんだん伸びて蕾がふくらんでいます。

この中に長い雌しべと雄しべ4本が入っています。

雌しべは雄しべより長く先端は2裂。

長い筒状の花冠が5裂、斑点のある大きな舌状裂片がこの花の特徴です。

雄しべと雌しべは束になって上に延び、弧を描いて花の正面に降ります。

蜜を吸いにきた昆虫の翅や背についた他家の花粉を期待しているのでしょうね。

萎れた花がほろりと落ちて引っ掛かっていました。花がらを残さない潔い散り方です。

この株は淡い色の花が咲きます。こちらの方が原種に近いと思われます。

上の花は濃色の園芸種でしょうか。

雄しべ4本のうち2本は長く、あと2本は短いことがわかります。

日陰では倒れ易くなってこんなになった年もありました。

葉が斑入りのカリガネソウも販売されています。

萼のカップに種子が4個づつ、あまり昆虫の姿を見掛けなかったのに意外に豊作です。

(2010.10.31.写す。)

緑色の種子は黒っぽくなり、さらに茎が枯れて褐色に変わりました。

このこぼれ種から今年は2世が誕生しました。

カリガネソウのもう1つの特徴は独特のにおいです。

花は美しいけどこのにおいを敬遠して庭に植えない人もあるようです。

でもこのにおい、「蓼食う虫も好きずき」で好きな昆虫や、逆ににおいを嫌って寄り付かない害虫もあるかもしれません。

そういう私はこの花に関しては視覚優先です。

カリガネソウから雁が飛ぶ姿を連想できず、ホカケソウの方が良かったのではともいわれています。たしかに帆掛舟ならわかります。

一方、雁が飛ぶ姿ではなく、”結び雁金”紋に似ているからという説もあるようです。

とても撮りにくい花でした。花冠としべが離れ過ぎているし風にゆらぎやすいのです。

2011-10-21 23:43

コメント(6)

シモバシラの花(突然変異体?) [草花(秋)]

シモバシラ

シソ科の多年草

草丈 50〜70cm

シモバシラは初秋に白い細かい花を咲かせます。

しかしこの植物は名前のごとく冬の花、霜柱ができることで知られています。

庭のシモバシラの霜柱についてはこのブログにすでに3回、記事にしました。

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2009-01-29 シモバシラ

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2011-01-31 シモバシラの霜柱(1)

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2011-02-05 シモバシラの霜柱(2)

今回はシモバシラの花を取り上げます。

この小さな花に新たな発見がありました。

9月シモバシラが咲き始めました。

繁ったロウバイの下にあるので夏のうちは目に入らなかった植物ですが、花が開くや急に木陰が明るくなって存在に気付きます。

今年のシモバシラはほとんどの葉が虫に食べられてみすぼらしい姿です。

がっかりして咲き初めの写真を撮リ損ねました(トップの写真は2008年撮影)。

蕾が順に開花。

花は片側に向かって並んで咲くのが特徴です。

総状花序をよく見ると4本列状に並んでいます。

花冠をこえて雌しべが1本づつ突出し、花の4隅には雄しべの葯が赤い点のように見えています。

突出した1本の雌しべの先端は2裂し、4本の雄しべは花冠内にあるのがわかります。

5枚の花弁がくっついた筒状の花はシソ科の特徴の唇形をしています。

花径は7mm前後。

花冠の上唇は2裂、下唇は3裂で真ん中の1枚は巾が広い。

花弁の内側には白い細かい毛があり、アリが蜜を吸いにきています。

しかし葯から花粉が出ているようには見えません。

辛うじて虫害の少ない葉は披針形で周囲に鋸歯がありました。

うちのシモバシラはこんな姿ですが、「シモバシラの花」をGoogle検索して出てくる花の雰囲気はどこか異なっていました。

よく見るとよその花は花冠から雌しべだけでなく雄しべも突出しています。

10数件見ましたがどれも長い雄しべが飛び出し、淡紅色の葯が目立って華やかに見えます。

確認するため、検索中見つけた近くの「河川環境楽園」に出かけました。

やや日陰になる斜面にたくさんのシモバシラが見事に群生、丁度見頃でした。

対生の葉の間から伸びた小さめの1枝。

花を拡大すると先端に淡紅色の葯をつけた雄しべがマッチ棒のように突出しています。

雌しべは2本上と左下に見えていますが雄しべが賑やかで目立ちません。

満開の花穂を横から撮るとまるで歯ブラシのよう。

葉はうちのシモバシラの葉と同じです。

この両者を比較するため1画面に並べてみました。左が夕菅の庭のシモバシラです。

比べると左は雌しべのみ突出して淋しげに、右は雄しべが雌しべより多く賑々しく華やいで見えます。

朝日百科 植物の世界2-246 には「シモバシラ属は日本に1種と中国に1種が自生する」と書いてありますが、中国の1種については不明です。

この株は10年ほど前、園芸店から購入したものですが、今までこのシモバシラの花が普通ではないことに全く気付きませんでした。

この花の雄しべの葯を拡大しても花粉を確認できません。

今のところ、早く咲いた花にも種子はできていないようです。

このシモバシラは雄しべが退化していると思えます。

これは突然変異体なのでしょうか。

これ以上、私にはわかりません。

お教えいただけましたら幸いです。

シソ科の多年草

草丈 50〜70cm

シモバシラは初秋に白い細かい花を咲かせます。

しかしこの植物は名前のごとく冬の花、霜柱ができることで知られています。

庭のシモバシラの霜柱についてはこのブログにすでに3回、記事にしました。

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2009-01-29 シモバシラ

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2011-01-31 シモバシラの霜柱(1)

http://yuusugenoniwa.blog.so-net.ne.jp/2011-02-05 シモバシラの霜柱(2)

今回はシモバシラの花を取り上げます。

この小さな花に新たな発見がありました。

9月シモバシラが咲き始めました。

繁ったロウバイの下にあるので夏のうちは目に入らなかった植物ですが、花が開くや急に木陰が明るくなって存在に気付きます。

今年のシモバシラはほとんどの葉が虫に食べられてみすぼらしい姿です。

がっかりして咲き初めの写真を撮リ損ねました(トップの写真は2008年撮影)。

蕾が順に開花。

花は片側に向かって並んで咲くのが特徴です。

総状花序をよく見ると4本列状に並んでいます。

花冠をこえて雌しべが1本づつ突出し、花の4隅には雄しべの葯が赤い点のように見えています。

突出した1本の雌しべの先端は2裂し、4本の雄しべは花冠内にあるのがわかります。

5枚の花弁がくっついた筒状の花はシソ科の特徴の唇形をしています。

花径は7mm前後。

花冠の上唇は2裂、下唇は3裂で真ん中の1枚は巾が広い。

花弁の内側には白い細かい毛があり、アリが蜜を吸いにきています。

しかし葯から花粉が出ているようには見えません。

辛うじて虫害の少ない葉は披針形で周囲に鋸歯がありました。

うちのシモバシラはこんな姿ですが、「シモバシラの花」をGoogle検索して出てくる花の雰囲気はどこか異なっていました。

よく見るとよその花は花冠から雌しべだけでなく雄しべも突出しています。

10数件見ましたがどれも長い雄しべが飛び出し、淡紅色の葯が目立って華やかに見えます。

確認するため、検索中見つけた近くの「河川環境楽園」に出かけました。

やや日陰になる斜面にたくさんのシモバシラが見事に群生、丁度見頃でした。

対生の葉の間から伸びた小さめの1枝。

花を拡大すると先端に淡紅色の葯をつけた雄しべがマッチ棒のように突出しています。

雌しべは2本上と左下に見えていますが雄しべが賑やかで目立ちません。

満開の花穂を横から撮るとまるで歯ブラシのよう。

葉はうちのシモバシラの葉と同じです。

この両者を比較するため1画面に並べてみました。左が夕菅の庭のシモバシラです。

比べると左は雌しべのみ突出して淋しげに、右は雄しべが雌しべより多く賑々しく華やいで見えます。

朝日百科 植物の世界2-246 には「シモバシラ属は日本に1種と中国に1種が自生する」と書いてありますが、中国の1種については不明です。

この株は10年ほど前、園芸店から購入したものですが、今までこのシモバシラの花が普通ではないことに全く気付きませんでした。

この花の雄しべの葯を拡大しても花粉を確認できません。

今のところ、早く咲いた花にも種子はできていないようです。

このシモバシラは雄しべが退化していると思えます。

これは突然変異体なのでしょうか。

これ以上、私にはわかりません。

お教えいただけましたら幸いです。

2011-10-04 23:26

コメント(8)

ワレモコウ [草花(秋)]

ワレモコウ

吾亦紅 吾木瓜

バラ科ワレモコウ属の多年草。

ワレモコウは秋の風物詩として庭に植えたい花でした。

幸い園芸店で苗を見つけたのですが、庭隅に植えてもうまく育ちません。そこで日当りと風通しのよい駐車場の余地に移植しました。そちらでは1m以上に伸び伸び育って切り花として床の間を飾ることも出来るようになりました。(どの画像もクリックすると大きくなります。)

やはり野の花なのですね。風の吹くまま揺れています。

長く伸びた小枝の先に暗赤色の花穂。これで花なのでしょうか?

花穂を拡大しても花らしいものはありません。

しかし、若い花穂には蕾が規則正しく並び、下の方は緑色、次第に紫っぽくなり、上の方では白〜ピンクの花が開いています。

この大きな花穂では下は赤紫色の蕾、上は花が終わり、その境に黄色い花粉が出ていました。

下部の花が開花中です。花には花弁がなく、白い部分は4枚の萼、その中心にピンクの雌しべ1本と雄しべ4本が認められます。

おや、最後の花にホソヒラタアブが訪れました。

昨年6月、若葉が繁った頃。根生葉は羽状複葉。

ワレモコウは雌しべ・雄しべが退縮しても萼は長く残るため、晩秋まで咲いているように見えます。

種子はどこにあるのでしょう。萼が鎧状に厚く広がっています。

ピンセットで萼の基部をつまみ出してみました。種子が出来ているようです。

萼は軽くつまむとバラバラと落ちます。

その下に四角錐型にそう果(痩果)が並んでいました。

痩果を3個取り出し、1個は果皮を除いてみると白い固い種子が出てきました。

ワレモコウは漢字では 吾亦紅とも吾木瓜とも書かれ、よくそのネーミングが話題になります。

実は私は秘かに「ワレモコウ」は「吾も恋う」が隠された命名だと思ってきました。

花びらもないこんな地味な花ながら、短時間といえども雌しべ雄しべ揃った両性花として昆虫も呼んでいるのです。人の心にも共感を呼ぶことがあるように思えました。

ところがこの度、日本に古くからある家紋の中に木瓜紋(もっこうもん)と言う模様があることを知りました。この紋は多くの神社の御簾の帽額(もこう)にも使われてきたそうです。

これを見た時、この萼の印象(下から4枚目の画像)とぴったりだと思いました。しかし、何故「ワレ」が付くのかがわかりません。「吾」でしょうか、「割れ」でしょうか。

調べてみると蕾が割れて花が咲く、その花が木瓜紋に似るからという説がありました。

他にも吾亦紅(吾も紅)とか、木瓜の香とかの説もあります。

吾も亦(また)紅(くれない)なりとひそやかに 高浜虚子

枯れてなお悩ませそうなワレモコウです。

吾亦紅 吾木瓜

バラ科ワレモコウ属の多年草。

ワレモコウは秋の風物詩として庭に植えたい花でした。

幸い園芸店で苗を見つけたのですが、庭隅に植えてもうまく育ちません。そこで日当りと風通しのよい駐車場の余地に移植しました。そちらでは1m以上に伸び伸び育って切り花として床の間を飾ることも出来るようになりました。(どの画像もクリックすると大きくなります。)

やはり野の花なのですね。風の吹くまま揺れています。

長く伸びた小枝の先に暗赤色の花穂。これで花なのでしょうか?

花穂を拡大しても花らしいものはありません。

しかし、若い花穂には蕾が規則正しく並び、下の方は緑色、次第に紫っぽくなり、上の方では白〜ピンクの花が開いています。

この大きな花穂では下は赤紫色の蕾、上は花が終わり、その境に黄色い花粉が出ていました。

下部の花が開花中です。花には花弁がなく、白い部分は4枚の萼、その中心にピンクの雌しべ1本と雄しべ4本が認められます。

おや、最後の花にホソヒラタアブが訪れました。

昨年6月、若葉が繁った頃。根生葉は羽状複葉。

ワレモコウは雌しべ・雄しべが退縮しても萼は長く残るため、晩秋まで咲いているように見えます。

種子はどこにあるのでしょう。萼が鎧状に厚く広がっています。

ピンセットで萼の基部をつまみ出してみました。種子が出来ているようです。

萼は軽くつまむとバラバラと落ちます。

その下に四角錐型にそう果(痩果)が並んでいました。

痩果を3個取り出し、1個は果皮を除いてみると白い固い種子が出てきました。

ワレモコウは漢字では 吾亦紅とも吾木瓜とも書かれ、よくそのネーミングが話題になります。

実は私は秘かに「ワレモコウ」は「吾も恋う」が隠された命名だと思ってきました。

花びらもないこんな地味な花ながら、短時間といえども雌しべ雄しべ揃った両性花として昆虫も呼んでいるのです。人の心にも共感を呼ぶことがあるように思えました。

ところがこの度、日本に古くからある家紋の中に木瓜紋(もっこうもん)と言う模様があることを知りました。この紋は多くの神社の御簾の帽額(もこう)にも使われてきたそうです。

これを見た時、この萼の印象(下から4枚目の画像)とぴったりだと思いました。しかし、何故「ワレ」が付くのかがわかりません。「吾」でしょうか、「割れ」でしょうか。

調べてみると蕾が割れて花が咲く、その花が木瓜紋に似るからという説がありました。

他にも吾亦紅(吾も紅)とか、木瓜の香とかの説もあります。

吾も亦(また)紅(くれない)なりとひそやかに 高浜虚子

枯れてなお悩ませそうなワレモコウです。

2010-11-28 17:34

コメント(8)