白絹病(2)2017 [庭便り(夏)]

白絹病(2)2017

今年の夏は梅雨が長引き、やっと上がったと思えば早々と台風、その後は厳しい猛暑で庭に出るのもためらわれます。

台風5号の最中、居間の前庭のタカサゴユリ(追記参照)が大揺れしていました。

しかし、自生のタカサゴユリは強かった!

1本も倒れず難を逃れました。

花弁の傷みも目立ちません。

数日前までその株元に咲いていたのがフシグロセンノウ。

左は白花ユーパトリウム。

ここは昨年9月白絹病に気付いた所ですが、今のところ異常はありません。

それについては2016. 9.10.の記事「白絹病」に書きました。

白花は青花より遅れて咲きます。

ここは日陰ですからやっと咲き始めたばかりです。

点検しつつ庭を一周。

これは? 駐車場脇の花壇に自生した青花ユーパトリウムに異変発見!

真ん中の株が立ち枯れしています。

抜去すると、やはり根元は真っ白。

白い小球状の菌塊も見えます。やはり白絹病です!

(白絹病はSclerotium rolfsiiという糸状菌による植物の病気)

昨年発症した南の花壇のユーパトリウムはどうでしょう?

昨年撒いた薬品が効いたらしく、すでに大株になって次々と開花して元気です。

ユーパトリウムは青色フジバカマともいわれるキク科の多年草です。

さらに、枯れたユーパトリウムから3mくらい離れたところが異様に枯れて汚い!

よく見ると株元に白い菌糸と菌塊!

一体どの植物に発症したのでしょう?

驚いたことに枯れたのは ビオラ ソロリア ‘ルブラ’ の自生株でした。

スミレの仲間にも白絹病が発生したのです!

秋から初夏まで咲き続けたビオラの後に今夏はトレニアとペンタスを植えました。

しかしペンタス16株中4株が枯れました。抜いてみるとどれも白絹病!

白い花が元気なペンタス(アカネ科クササンタンカ属)です。

白絹病は多犯性と言われ、日本植物病名データベースで病名「白絹病(完全一致)」として検索すると266件出てきました。

この中にはスミレ類やトレニアはありましたが、ペンタスは見つかりません。

初めは苗に菌がついてきたかと思いましたが、ビオラからの感染も疑わねばなりませんね。

幸い、それ以上には病変は拡大せず、酷暑の中でペンタス・トレニア・ヒメイワダレソウが揃って咲いています。

白絹病の対処法については昨年9月10日のブログにも書きましたが、土を入れ替える(天地返し)、高温にする、石灰を撒くなどが勧められています。しかしこれらは体力を要し、私にはもう無理です。

しかし原因菌は糸状菌、水虫の菌の仲間です。ならば薬剤を試すべきではと思いました。

検索してフルトラニル(モンカットフロアブル40)を知り1本購入。

先ずは菌糸 と菌塊を出来るだけすくい取って捨てます。

その後説明に従って薬剤を水で希釈し、1回づつ撒布しました。

今の所、撒布部位には再発していません。「著効あり」です。

昨夏一旦枯れたフジバカマは新たな芽が出て、11月にはこのように復活しました。

今年新たに発生したところにも早速昨年の残りを撒きました。

本来、庭では薬剤を用いたくありません。

私は毛虫もできるだけ薬剤を用いず手で取っています。

しかし、白絹病には無農薬を全うできませんでした。

調べて見ると白絹病は多くの野菜にも感染し、すでにフルトラニルが用いられていました。

食品安全委員会による農薬評価書(2007年12月)も公開されています。

次々と枯れていく花を見るのは辛いことです。

何とかしたいと焦っている方も多いことを知り、私が用いた薬剤の効果を報告しました。

薬剤の使用にあたっては適正に希釈し、正しい用法を厳守してください。

まだ今夏後半に再発や新規の発症があるかもしれませんが、取り敢えずここまで。

追記

エフ・エムさんからコメントをいただき、タカサゴユリについて悩んでいます。

このタカサゴユリは台湾原産種の純粋な子孫ではなく、タカサゴユリとテッポウユリとの交雑種「シンテッポウユリ」の疑いがあります。

このことは2012年に「タカサゴユリ 花と種子」を書いた時からの難問です。

現在「シンテッポウユリ」の名称はタカサゴユリに近いものから、テッポウユリに近いものまで多種の園芸種に用いられています。

この庭のユリはテッポウユリよりタカサゴユリに近い姿ですので、今回はまだ「タカサゴユリ」のままにしておきます。

今年の夏は梅雨が長引き、やっと上がったと思えば早々と台風、その後は厳しい猛暑で庭に出るのもためらわれます。

台風5号の最中、居間の前庭のタカサゴユリ(追記参照)が大揺れしていました。

しかし、自生のタカサゴユリは強かった!

1本も倒れず難を逃れました。

花弁の傷みも目立ちません。

数日前までその株元に咲いていたのがフシグロセンノウ。

左は白花ユーパトリウム。

ここは昨年9月白絹病に気付いた所ですが、今のところ異常はありません。

それについては2016. 9.10.の記事「白絹病」に書きました。

白花は青花より遅れて咲きます。

ここは日陰ですからやっと咲き始めたばかりです。

点検しつつ庭を一周。

これは? 駐車場脇の花壇に自生した青花ユーパトリウムに異変発見!

真ん中の株が立ち枯れしています。

抜去すると、やはり根元は真っ白。

白い小球状の菌塊も見えます。やはり白絹病です!

(白絹病はSclerotium rolfsiiという糸状菌による植物の病気)

昨年発症した南の花壇のユーパトリウムはどうでしょう?

昨年撒いた薬品が効いたらしく、すでに大株になって次々と開花して元気です。

ユーパトリウムは青色フジバカマともいわれるキク科の多年草です。

さらに、枯れたユーパトリウムから3mくらい離れたところが異様に枯れて汚い!

よく見ると株元に白い菌糸と菌塊!

一体どの植物に発症したのでしょう?

驚いたことに枯れたのは ビオラ ソロリア ‘ルブラ’ の自生株でした。

スミレの仲間にも白絹病が発生したのです!

秋から初夏まで咲き続けたビオラの後に今夏はトレニアとペンタスを植えました。

しかしペンタス16株中4株が枯れました。抜いてみるとどれも白絹病!

白い花が元気なペンタス(アカネ科クササンタンカ属)です。

白絹病は多犯性と言われ、日本植物病名データベースで病名「白絹病(完全一致)」として検索すると266件出てきました。

この中にはスミレ類やトレニアはありましたが、ペンタスは見つかりません。

初めは苗に菌がついてきたかと思いましたが、ビオラからの感染も疑わねばなりませんね。

幸い、それ以上には病変は拡大せず、酷暑の中でペンタス・トレニア・ヒメイワダレソウが揃って咲いています。

白絹病の対処法については昨年9月10日のブログにも書きましたが、土を入れ替える(天地返し)、高温にする、石灰を撒くなどが勧められています。しかしこれらは体力を要し、私にはもう無理です。

しかし原因菌は糸状菌、水虫の菌の仲間です。ならば薬剤を試すべきではと思いました。

検索してフルトラニル(モンカットフロアブル40)を知り1本購入。

先ずは菌糸 と菌塊を出来るだけすくい取って捨てます。

その後説明に従って薬剤を水で希釈し、1回づつ撒布しました。

今の所、撒布部位には再発していません。「著効あり」です。

昨夏一旦枯れたフジバカマは新たな芽が出て、11月にはこのように復活しました。

今年新たに発生したところにも早速昨年の残りを撒きました。

本来、庭では薬剤を用いたくありません。

私は毛虫もできるだけ薬剤を用いず手で取っています。

しかし、白絹病には無農薬を全うできませんでした。

調べて見ると白絹病は多くの野菜にも感染し、すでにフルトラニルが用いられていました。

食品安全委員会による農薬評価書(2007年12月)も公開されています。

次々と枯れていく花を見るのは辛いことです。

何とかしたいと焦っている方も多いことを知り、私が用いた薬剤の効果を報告しました。

薬剤の使用にあたっては適正に希釈し、正しい用法を厳守してください。

まだ今夏後半に再発や新規の発症があるかもしれませんが、取り敢えずここまで。

追記

エフ・エムさんからコメントをいただき、タカサゴユリについて悩んでいます。

このタカサゴユリは台湾原産種の純粋な子孫ではなく、タカサゴユリとテッポウユリとの交雑種「シンテッポウユリ」の疑いがあります。

このことは2012年に「タカサゴユリ 花と種子」を書いた時からの難問です。

現在「シンテッポウユリ」の名称はタカサゴユリに近いものから、テッポウユリに近いものまで多種の園芸種に用いられています。

この庭のユリはテッポウユリよりタカサゴユリに近い姿ですので、今回はまだ「タカサゴユリ」のままにしておきます。

2017-08-13 21:00

コメント(16)

白絹病 [庭便り(夏)]

白絹病

ここ2〜3年ユーパトリウム・フジバカマ・シュウメイギクなどがところどころ枯れます。

抜去すると白い糸くずのようなものが見えました。

白絹病では?と思いながらも抜いただけで放置。

ところが今夏はクリスマスローズ・ホトトギス・ホタルブクロ・ワレモコウにも感染?

そしてさらに菜園のトウガラシにまで波及しました。

一番驚いたのはこのフジバカマです。

大半の葉が枯れていました(左上と右下はシュウメイギク)。

その株元を見ると褐色の粒々!

さらにその周りから敷石に向かって白く輝くものは何?

拡大します。

まるで粒状肥料を撒いたようです。

その周りに白い羽のようなものが放射状に広がっています。

枯れ葉を除けると茎の根元にも白色や褐色の粒子がいっぱい!

その間には細くて白い糸のようなものが這っています。

ひょっとしてこれも白絹病?

急いで「白絹病」を検索、まさしくこれと確認しました。

まだ枯れていない株元にも白い繊維が絡まっています。

これが「菌糸」です。

白色または褐色の粒子は「菌核」でした。

病変は地際部に顕著であまり深くへは及んでいません。

光沢のある白い絹糸のような菌糸。

まずは葉が枯れた株を抜去しました。

茎の下部から根元にかけて菌糸が膜状に覆っています。

まるでソックスを履いたように限局。

菌糸は光沢があって写真がどれもボケてしまいました。

根元はほとんど白い菌糸に包まれています。

枯死寸前にも生き残ろうと新芽を伸ばす生命力!

今年は辛くないトウガラシ「万願寺」を3本植えました。

食べきれないほど豊作だったのに、一番大きい株が枯れ、左の株も萎れ始めました。

根元の藁や葉を除去してみるとやはり白色や褐色の菌核が現れました。

野菜にも白絹病が広がったのです!

白絹病の病原菌はきわめて多犯性で 55科160余種の植物に寄生するそうです。

野菜ではトマト・ナス・キュウリ・スイカ・トウガラシ・ダイコン・ネギ・ニンジン・インゲン・ダイズ・サトイモ・ジャガイモ・フキなど。

ユーパトリウムの枯れた茎を抜くとやはり根元は真っ白でした。

しかしまだ菌核は形成されていません。

茎の最下部が白変しています。

ユーパトリウムもフジバカマと同じくキク科ヒヨドリバナ属。

好発するのはキク・クレマチス・ミヤコワスレ・アルストロメリア・ガーベラ・ボタン・シャクヤク・パンジー・チューリップ・アイリス・ユリ・バラ・ギボウシ・ジンチョウゲなどと。

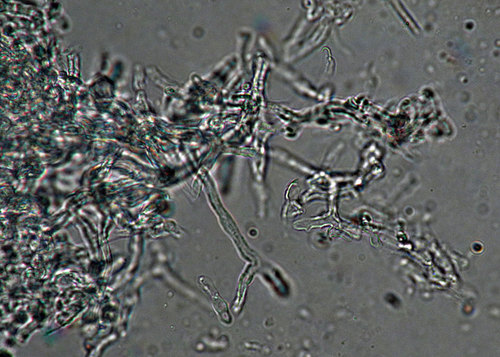

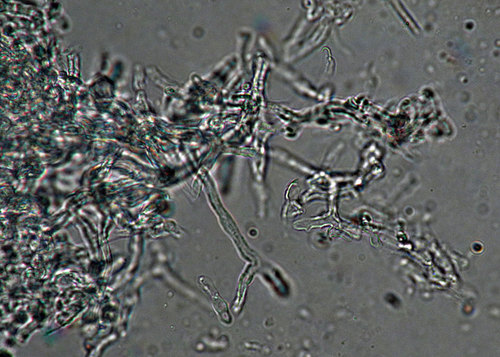

菌糸を顕微鏡で見てみました。

確かに糸状菌です。

検索すると病原菌は Sclerotium rolfsii という土壌生息菌。

菌糸から菌核を形成し土中で越冬、翌年発芽して菌糸を伸長させ植物に寄生するのです。

菌核は1〜2mmの球形。初め白色、次第に淡褐色から濃褐色へと変化します。

菌の最適生育温度:32〜33℃。至適pH :5.9。

かくして今年はフジバカマを殆ど抜き捨てました。

フジバカマは万葉の時代から日本で親しまれてきた花ですが、自生種は絶滅が危ぶまれるほど稀少となり、近年「フジバカマ」の名で市販されているものの多くは、フジバカマとサワヒヨドリの雑種(サワフジバカマ)だそうです。

この庭ではアズレアとの共演も良い雰囲気でした。

2007年の秋、このフジバカマにアサギマダラが舞い降りてくれました。

こんなことは一生に一度の幸運と思いながらも、今一度の夢を残してフジバカマを育てていたのです。

今年の猛暑はこの庭の白絹病を一気に増悪させてしまったようです。

とにかく病変のある株は抜き、菌核や菌糸は可能な限り掬い取りました。

菌核は古くなると濃褐色になって土と見分けがつかなくなってしまうそうです。

除菌にはどうすればいいのでしょうか? 検索してみました。

1)深く掘って上層部の土と入れ替える(天地返し)。

2)暑い日に黒いビニールで覆って高温にする。

3)薬品を用いる(フルトラニルなど)。

4)石灰を撒く(土をアルカリ性にする)。

1)を試したいのですが、体力がありません。

今年は初めて3)のフルトラニル製剤を蒔きました。効果があるといいのですが...........。

ここ2〜3年ユーパトリウム・フジバカマ・シュウメイギクなどがところどころ枯れます。

抜去すると白い糸くずのようなものが見えました。

白絹病では?と思いながらも抜いただけで放置。

ところが今夏はクリスマスローズ・ホトトギス・ホタルブクロ・ワレモコウにも感染?

そしてさらに菜園のトウガラシにまで波及しました。

一番驚いたのはこのフジバカマです。

大半の葉が枯れていました(左上と右下はシュウメイギク)。

その株元を見ると褐色の粒々!

さらにその周りから敷石に向かって白く輝くものは何?

拡大します。

まるで粒状肥料を撒いたようです。

その周りに白い羽のようなものが放射状に広がっています。

枯れ葉を除けると茎の根元にも白色や褐色の粒子がいっぱい!

その間には細くて白い糸のようなものが這っています。

ひょっとしてこれも白絹病?

急いで「白絹病」を検索、まさしくこれと確認しました。

まだ枯れていない株元にも白い繊維が絡まっています。

これが「菌糸」です。

白色または褐色の粒子は「菌核」でした。

病変は地際部に顕著であまり深くへは及んでいません。

光沢のある白い絹糸のような菌糸。

まずは葉が枯れた株を抜去しました。

茎の下部から根元にかけて菌糸が膜状に覆っています。

まるでソックスを履いたように限局。

菌糸は光沢があって写真がどれもボケてしまいました。

根元はほとんど白い菌糸に包まれています。

枯死寸前にも生き残ろうと新芽を伸ばす生命力!

今年は辛くないトウガラシ「万願寺」を3本植えました。

食べきれないほど豊作だったのに、一番大きい株が枯れ、左の株も萎れ始めました。

根元の藁や葉を除去してみるとやはり白色や褐色の菌核が現れました。

野菜にも白絹病が広がったのです!

白絹病の病原菌はきわめて多犯性で 55科160余種の植物に寄生するそうです。

野菜ではトマト・ナス・キュウリ・スイカ・トウガラシ・ダイコン・ネギ・ニンジン・インゲン・ダイズ・サトイモ・ジャガイモ・フキなど。

ユーパトリウムの枯れた茎を抜くとやはり根元は真っ白でした。

しかしまだ菌核は形成されていません。

茎の最下部が白変しています。

ユーパトリウムもフジバカマと同じくキク科ヒヨドリバナ属。

好発するのはキク・クレマチス・ミヤコワスレ・アルストロメリア・ガーベラ・ボタン・シャクヤク・パンジー・チューリップ・アイリス・ユリ・バラ・ギボウシ・ジンチョウゲなどと。

菌糸を顕微鏡で見てみました。

確かに糸状菌です。

検索すると病原菌は Sclerotium rolfsii という土壌生息菌。

菌糸から菌核を形成し土中で越冬、翌年発芽して菌糸を伸長させ植物に寄生するのです。

菌核は1〜2mmの球形。初め白色、次第に淡褐色から濃褐色へと変化します。

菌の最適生育温度:32〜33℃。至適pH :5.9。

かくして今年はフジバカマを殆ど抜き捨てました。

フジバカマは万葉の時代から日本で親しまれてきた花ですが、自生種は絶滅が危ぶまれるほど稀少となり、近年「フジバカマ」の名で市販されているものの多くは、フジバカマとサワヒヨドリの雑種(サワフジバカマ)だそうです。

この庭ではアズレアとの共演も良い雰囲気でした。

2007年の秋、このフジバカマにアサギマダラが舞い降りてくれました。

こんなことは一生に一度の幸運と思いながらも、今一度の夢を残してフジバカマを育てていたのです。

今年の猛暑はこの庭の白絹病を一気に増悪させてしまったようです。

とにかく病変のある株は抜き、菌核や菌糸は可能な限り掬い取りました。

菌核は古くなると濃褐色になって土と見分けがつかなくなってしまうそうです。

除菌にはどうすればいいのでしょうか? 検索してみました。

1)深く掘って上層部の土と入れ替える(天地返し)。

2)暑い日に黒いビニールで覆って高温にする。

3)薬品を用いる(フルトラニルなど)。

4)石灰を撒く(土をアルカリ性にする)。

1)を試したいのですが、体力がありません。

今年は初めて3)のフルトラニル製剤を蒔きました。効果があるといいのですが...........。

2016-09-10 11:27

コメント(16)

初夏の花木と宿根草 2015 [庭便り(夏)]

初夏の花木と宿根草 2015

今年は特に忙しいこの季節、庭の花々をゆっくり撮ることもできません。

でも静かに咲いては散っていく花々を惜しみ、この頃あまり登場していなかったものを選んで並べてみます。

ナツツバキ

ボリュームのある花弁がわずか1日で雄しべもろとも落ちてしまいます。

まことに儚くもったいない花です。(この花は2009-06-28の記事にしました。)

コバノズイナ

ズイナ科(←ユキノシタ科)

小さな白い花が並んでブラシのようです。

追加:穂のような総状花序に小さな花が並びます。

ナツロウバイ

今年も咲きました。

花好きの方でもたいてい「初めて見た」と喜ばれます。

逆光で葉も透けてきれいです。

(この花は2009-05-21・2011-06-02の記事にしました。)

去年の果実がまだぶら下がっていました。ロウバイの果実より見応えがあります。

ギンバイカ

銀梅花 別名:イワイノキ・マートル

フトモモ科ギンバイカ属

植えてすぐは良く咲いたのにここ何年も花が見られませんでした。

珍しく今年は開花、実がなったら味見するのが楽しみです。

ストケシア と イトバハルシャギク(糸葉春車菊)

ハナミズキの下のボーダー花壇は夏の水やりがたいへんです。

これらの宿根草は少しくらい水遣りしなくても大丈夫、良い選択でした。

ストケシア

キク科 ストケシア属、和名ルリギク。

昔は青紫色ばかりでしたが、今は白・淡桃・淡青色の花もあります。

べロニカ ‘クレイターレイクブルー’

オオバコ科クワガタソウ属(←ゴマノハグサ科)

小さな星型の青い花。

植えて3年目の園芸種です。放っておいても毎年咲いてくれます。

淡いピンクのフウロソウ

Geranium sanguineum striatum

アケボノフウロとも言われる優しい花は意外に元気に這うように広がります。

紫色のフウロソウ ‘ジョリービー’

Geranium 'Jolly Bee'

植え込みの中からするすると伸び出して大型の魅惑の花を咲かせてくれます。

ミツバシモツケ

バラ科

白くかぼそい清楚な花は日陰の庭の秘蔵っ子。

ヤグルマソウ

ユキノシタ科

葉はドンドン大きくなって直径50cmにもなったのに今年も花は見られませんでした。

また来年のお楽しみ。

今年は特に忙しいこの季節、庭の花々をゆっくり撮ることもできません。

でも静かに咲いては散っていく花々を惜しみ、この頃あまり登場していなかったものを選んで並べてみます。

ナツツバキ

ボリュームのある花弁がわずか1日で雄しべもろとも落ちてしまいます。

まことに儚くもったいない花です。(この花は2009-06-28の記事にしました。)

コバノズイナ

ズイナ科(←ユキノシタ科)

小さな白い花が並んでブラシのようです。

追加:穂のような総状花序に小さな花が並びます。

ナツロウバイ

今年も咲きました。

花好きの方でもたいてい「初めて見た」と喜ばれます。

逆光で葉も透けてきれいです。

(この花は2009-05-21・2011-06-02の記事にしました。)

去年の果実がまだぶら下がっていました。ロウバイの果実より見応えがあります。

ギンバイカ

銀梅花 別名:イワイノキ・マートル

フトモモ科ギンバイカ属

植えてすぐは良く咲いたのにここ何年も花が見られませんでした。

珍しく今年は開花、実がなったら味見するのが楽しみです。

ストケシア と イトバハルシャギク(糸葉春車菊)

ハナミズキの下のボーダー花壇は夏の水やりがたいへんです。

これらの宿根草は少しくらい水遣りしなくても大丈夫、良い選択でした。

ストケシア

キク科 ストケシア属、和名ルリギク。

昔は青紫色ばかりでしたが、今は白・淡桃・淡青色の花もあります。

べロニカ ‘クレイターレイクブルー’

オオバコ科クワガタソウ属(←ゴマノハグサ科)

小さな星型の青い花。

植えて3年目の園芸種です。放っておいても毎年咲いてくれます。

淡いピンクのフウロソウ

Geranium sanguineum striatum

アケボノフウロとも言われる優しい花は意外に元気に這うように広がります。

紫色のフウロソウ ‘ジョリービー’

Geranium 'Jolly Bee'

植え込みの中からするすると伸び出して大型の魅惑の花を咲かせてくれます。

ミツバシモツケ

バラ科

白くかぼそい清楚な花は日陰の庭の秘蔵っ子。

ヤグルマソウ

ユキノシタ科

葉はドンドン大きくなって直径50cmにもなったのに今年も花は見られませんでした。

また来年のお楽しみ。

2015-06-21 11:08

コメント(16)

夏庭 2014 [庭便り(夏)]

夏庭 2014

今日は台風11号が通過、だんだん雨風が強くなり庭にも出られません。

最近は酷暑に加えて仕事にも追われ、夜はパソコンに向うとたちまち睡魔に襲われます。

とりあえず今日はたまった写真を整理し、夏庭の画像を選んで並べることにしました。

今年は南庭のアナベルが大きな花をたくさんつけ、見応えがありました。

芝生に生えたカワラナデシコの群団が引き立て役です。

オオバボダイジュの日陰から陽を求めて揃って傾いています!

アナベルの花の色は次第に白から緑に変っていきます。

緑色になってから枯れ色になる前までに切って乾燥させるときれいなドライフラワーになります。

裏庭のノリウツギも勢いよく広がりました。

これは造園時、アナベルとして植えられた苗でした。

あとで間違いがわかり、上のアナベルの苗木をいただいたのです。

毎年アジサイ属の最後を飾るのがこのノリウツギです。

中庭のダルマノリウツギも競うように大きな株になりました。

これはエゾノリウツギの交配種と言われノリウツギより早咲きの矮性種です。

ダルマノリウツギの花。

ノリウツギを纏めて記事にしたいと思いながら、また来年回しになりました。

ニンジンボクの成長も驚く程です。

これは園芸店では「ニンジンボク」でしたが、どうもタイワンニンジンボクのようです。

ブットレアとボッグセージ。

ブットレアはフジウツギの園芸品種です。

フジウツギの方が好きですが、これも真夏の花の無い時の彩りになっています。

ボッグセージ(サルビア ウルギノーサ) のさわやかなブルーが良いコンビです。

真夏用の草花は宿根草やこぼれ種で育ったものがいいですね。

苗を植えた1年草は日照りに弱く水遣りがたいへんです。

ピンクの花は遅ればせに自生したサルビア・コクネシア。

他のサルビア達も毎年忠実に咲いてくれます。

前の記事に載せたユーパトリウムはブルーも白も元気です。

白花ユーパトリウム。

食べ損ねた百合根を畑の隅に植えておいたら毎年花が咲きます。

食用に栽培されているものの多くはコオニユリの栽培品種だそうです。

居間の前では台風の風を受けてタカサゴユリの花が大揺れです。

植えないのに毎年あちこちに生えますが、邪魔なときは切り花にして重宝しています。

下はユーパトリウム。

ガラス越しにタカサゴユリの花に何か載っているのが見えました。

室内から何とか撮影、あらあら、アブラゼミ! 花とともに大きく揺れています。

そういえばこの風雨の中でも朝からセミの声が聞こえていました。

今日は台風11号が通過、だんだん雨風が強くなり庭にも出られません。

最近は酷暑に加えて仕事にも追われ、夜はパソコンに向うとたちまち睡魔に襲われます。

とりあえず今日はたまった写真を整理し、夏庭の画像を選んで並べることにしました。

今年は南庭のアナベルが大きな花をたくさんつけ、見応えがありました。

芝生に生えたカワラナデシコの群団が引き立て役です。

オオバボダイジュの日陰から陽を求めて揃って傾いています!

アナベルの花の色は次第に白から緑に変っていきます。

緑色になってから枯れ色になる前までに切って乾燥させるときれいなドライフラワーになります。

裏庭のノリウツギも勢いよく広がりました。

これは造園時、アナベルとして植えられた苗でした。

あとで間違いがわかり、上のアナベルの苗木をいただいたのです。

毎年アジサイ属の最後を飾るのがこのノリウツギです。

中庭のダルマノリウツギも競うように大きな株になりました。

これはエゾノリウツギの交配種と言われノリウツギより早咲きの矮性種です。

ダルマノリウツギの花。

ノリウツギを纏めて記事にしたいと思いながら、また来年回しになりました。

ニンジンボクの成長も驚く程です。

これは園芸店では「ニンジンボク」でしたが、どうもタイワンニンジンボクのようです。

ブットレアとボッグセージ。

ブットレアはフジウツギの園芸品種です。

フジウツギの方が好きですが、これも真夏の花の無い時の彩りになっています。

ボッグセージ(サルビア ウルギノーサ) のさわやかなブルーが良いコンビです。

真夏用の草花は宿根草やこぼれ種で育ったものがいいですね。

苗を植えた1年草は日照りに弱く水遣りがたいへんです。

ピンクの花は遅ればせに自生したサルビア・コクネシア。

他のサルビア達も毎年忠実に咲いてくれます。

前の記事に載せたユーパトリウムはブルーも白も元気です。

白花ユーパトリウム。

食べ損ねた百合根を畑の隅に植えておいたら毎年花が咲きます。

食用に栽培されているものの多くはコオニユリの栽培品種だそうです。

居間の前では台風の風を受けてタカサゴユリの花が大揺れです。

植えないのに毎年あちこちに生えますが、邪魔なときは切り花にして重宝しています。

下はユーパトリウム。

ガラス越しにタカサゴユリの花に何か載っているのが見えました。

室内から何とか撮影、あらあら、アブラゼミ! 花とともに大きく揺れています。

そういえばこの風雨の中でも朝からセミの声が聞こえていました。

2014-08-10 23:51

コメント(16)

花火残像 [庭便り(夏)]

花火残像

8月15日の夕食どき1km以上離れた木曽川対岸の花火が上がり始めました。

花火の撮り方も知らず、ただ窓越しにシャッターを押すとこんな画像が残りました。

最後に上がった大玉は残像も女王のような貫禄です。

庭のシンボルの篠原さんのプロペラ、飛行機の影がアクセサリーになりました。

後で見ると2011年の花火の方が面白かったようです。

公開するか否かためらいましたが、これも今年の記録として残すことにしました。

次の機会までに花火の撮り方を予習しなくてはと反省しつつ。

8月15日の夕食どき1km以上離れた木曽川対岸の花火が上がり始めました。

花火の撮り方も知らず、ただ窓越しにシャッターを押すとこんな画像が残りました。

最後に上がった大玉は残像も女王のような貫禄です。

庭のシンボルの篠原さんのプロペラ、飛行機の影がアクセサリーになりました。

後で見ると2011年の花火の方が面白かったようです。

公開するか否かためらいましたが、これも今年の記録として残すことにしました。

次の機会までに花火の撮り方を予習しなくてはと反省しつつ。

2013-08-30 23:14

コメント(12)

2013年酷暑の夏庭 [庭便り(夏)]

今年の暑さは記録的です。

下の写真は近くの木曽三川公園138タワーパーク名物の巨大気温グラフ、8月21日の朝日新聞より転載させていただきました((画面をクリックすると大きくなります)。

7月20日から8月19日までの1か月、赤は晴れ、黄は曇り、青が雨。白の影は昨年値。

YAHOOの「過去の天気ー名古屋西部」を見るともう2週間以上最高気温34〜38℃、昨日も38℃を越える猛烈な暑さでした。

この厳しい酷暑の中で咲いてくれる花は特にありがたく、いじらしく思えます。

純白のムクゲは瞬時の清涼剤。

ナツズイセンはすくすくと茎が伸び今年も花を見せてくれました。

今年は2本だけかもと思いましたが、後から2本、今年も合計4本咲きました。

今夏はTさんからいただいたメガネツユクサが初登場。

でも虫に好かれ過ぎてて葉っぱが穴だらけになってしまいました。

今最も元気な花は矮性サルスベリ、ピンクと薄紫の競演中です。

矮性のキキョウは一般種より遅れて開花。

サルビア・グアラニチカは怪しげな気焔をあげていますね。

それに比べてサルビア・コクネシア・コーラルニンフ は何ともかわいらしい。

同じサルビアでも美女と野獣の違い。

その名もぴったりパイナップルリリー。

でもパイナップルは実りません。

Mさんにいただいたダンドクは昨年にも増して元気いっぱいの子だくさん。

偶々白花カンナの苗を見つけて種子を期待して植えてみましたが、不捻性。

ミソハギはさすがに暑さに強い!どんどん咲き続けます。

今年はまたまた元気なタカサゴユリ。

この暑さいつまで続くかとうんざりです。

今日は午後から久方ぶりに雨マーク、期待してます。

でも見渡せばまだまだ咲いている花があります。

モミジアオイ、ヤノネボンテンカ、アニソドンテアなどアオイ科の花々。

さらにルドベキア・ タカオ、トレニア、ゼフィランサス、メランポジウムは毎年ひとりでに咲き出して全く世話要らずです。

こうして酷暑の中でも元気に咲いてくれる花達に少しでも報いんと、散水に汗・汗・汗の今夏です。

下の写真は近くの木曽三川公園138タワーパーク名物の巨大気温グラフ、8月21日の朝日新聞より転載させていただきました((画面をクリックすると大きくなります)。

7月20日から8月19日までの1か月、赤は晴れ、黄は曇り、青が雨。白の影は昨年値。

YAHOOの「過去の天気ー名古屋西部」を見るともう2週間以上最高気温34〜38℃、昨日も38℃を越える猛烈な暑さでした。

この厳しい酷暑の中で咲いてくれる花は特にありがたく、いじらしく思えます。

純白のムクゲは瞬時の清涼剤。

ナツズイセンはすくすくと茎が伸び今年も花を見せてくれました。

今年は2本だけかもと思いましたが、後から2本、今年も合計4本咲きました。

今夏はTさんからいただいたメガネツユクサが初登場。

でも虫に好かれ過ぎてて葉っぱが穴だらけになってしまいました。

今最も元気な花は矮性サルスベリ、ピンクと薄紫の競演中です。

矮性のキキョウは一般種より遅れて開花。

サルビア・グアラニチカは怪しげな気焔をあげていますね。

それに比べてサルビア・コクネシア・コーラルニンフ は何ともかわいらしい。

同じサルビアでも美女と野獣の違い。

その名もぴったりパイナップルリリー。

でもパイナップルは実りません。

Mさんにいただいたダンドクは昨年にも増して元気いっぱいの子だくさん。

偶々白花カンナの苗を見つけて種子を期待して植えてみましたが、不捻性。

ミソハギはさすがに暑さに強い!どんどん咲き続けます。

今年はまたまた元気なタカサゴユリ。

この暑さいつまで続くかとうんざりです。

今日は午後から久方ぶりに雨マーク、期待してます。

でも見渡せばまだまだ咲いている花があります。

モミジアオイ、ヤノネボンテンカ、アニソドンテアなどアオイ科の花々。

さらにルドベキア・ タカオ、トレニア、ゼフィランサス、メランポジウムは毎年ひとりでに咲き出して全く世話要らずです。

こうして酷暑の中でも元気に咲いてくれる花達に少しでも報いんと、散水に汗・汗・汗の今夏です。

2013-08-23 13:00

コメント(14)

盛夏の花達 [庭便り(夏)]

盛夏の花達

思いがけない事故とその後の不調、さらにお盆の行事や来客など続いてブログは中断。

いつの間にか立秋も過ぎ、はやツクツクボウシが鳴き始めました。

まだ日中は庭にも出られぬほどの暑さですが、庭の花達は今夏も元気に咲いてくれました。

矮性サルスベリ

2009年9月6日の記事にしましたが、その後、真夏の立役者として庭の中央に移植。

期待に応えてさらに大株になり、低く横に広がって、庭をぱーっと明るく彩っています。

ヤノネボンテンカ(矢の根梵天花)

別名 タカサゴフヨウ(高砂芙蓉)

こぼれ種でどんどん殖えて、気軽に切り花にも出来るようになりました。

1日花ですが、アサガオのような誘引も不要。ムクゲほど大きくもならず、全くの手間要らずの有り難い花です。

ゼフィランサス サンアントーネ

球根が殖えているのでしょう、年々花数が増えます。

白花のタマスダレ、ピンクのゼフィランサス カリナタも咲きますが、私はこの淡いアプリコット色が一番好きです。

ボッグセージ

シソ科アキギリ属の多年草 Salvia uliginosa

耐寒性・耐暑性に優れたスカイブルーのサルビア。

この色が何ともさわやか。

ナツズイセン (夏水仙)

ヒガンバナ科 Lycoris squamigera

2010.8.7. 記事にしたナツズイセン、たいてい8月初めに開花するのに今年は一向に花茎が現れず、絶えてしまったのかと残念に思っていました。

ところが8月12日、突如、蕾を発見!

おやおや、蕾をかかえて開花を待っている(?)のは チャバネセセリでしょうか。

8月16日、例年より10日ほど遅れて開花。

タカサゴユリ (高砂百合)

いつからか毎年庭隅に咲き出すこの大型の白い百合は台湾原産の帰化植物。

殖えすぎても困るけど、やはり少しはあった方がいい真夏の花。

花被片の外側に淡い紫褐色の帯があるのが特徴です。

モミジアオイ

パステルカラーでまとめたい庭ですが、モミジアオイの真紅は何故か許されてしまいます。

天空に向けて伸びる蕊柱も魅力的です。

ブットレア(フサフジウツギ)

白花のブットレアは元気過ぎて困るほどの勢いで繁ります。

甘い香りに誘われて吸蜜中のナミアゲハ。

小さな白い花が密生する円錐花序は重いほどです。

キツネノカミソリ

ナツズイセンと同じくヒガンバナ科。

一度本物の花が見たくて昨年球根を植えました。

春出た葉は消えてしまい、今年咲くのかどうかもわからず、半分忘れていました。

初めの花は8月12日クロホウズキの下で発見。葉に隠れて見えなかったのです。

1茎に4花咲いたものの、もう萎れかかっていて残念無念。

その1週後、この2茎目が咲いていました。初めて見る花は感激も一入です。

思いがけない事故とその後の不調、さらにお盆の行事や来客など続いてブログは中断。

いつの間にか立秋も過ぎ、はやツクツクボウシが鳴き始めました。

まだ日中は庭にも出られぬほどの暑さですが、庭の花達は今夏も元気に咲いてくれました。

矮性サルスベリ

2009年9月6日の記事にしましたが、その後、真夏の立役者として庭の中央に移植。

期待に応えてさらに大株になり、低く横に広がって、庭をぱーっと明るく彩っています。

ヤノネボンテンカ(矢の根梵天花)

別名 タカサゴフヨウ(高砂芙蓉)

こぼれ種でどんどん殖えて、気軽に切り花にも出来るようになりました。

1日花ですが、アサガオのような誘引も不要。ムクゲほど大きくもならず、全くの手間要らずの有り難い花です。

ゼフィランサス サンアントーネ

球根が殖えているのでしょう、年々花数が増えます。

白花のタマスダレ、ピンクのゼフィランサス カリナタも咲きますが、私はこの淡いアプリコット色が一番好きです。

ボッグセージ

シソ科アキギリ属の多年草 Salvia uliginosa

耐寒性・耐暑性に優れたスカイブルーのサルビア。

この色が何ともさわやか。

ナツズイセン (夏水仙)

ヒガンバナ科 Lycoris squamigera

2010.8.7. 記事にしたナツズイセン、たいてい8月初めに開花するのに今年は一向に花茎が現れず、絶えてしまったのかと残念に思っていました。

ところが8月12日、突如、蕾を発見!

おやおや、蕾をかかえて開花を待っている(?)のは チャバネセセリでしょうか。

8月16日、例年より10日ほど遅れて開花。

タカサゴユリ (高砂百合)

いつからか毎年庭隅に咲き出すこの大型の白い百合は台湾原産の帰化植物。

殖えすぎても困るけど、やはり少しはあった方がいい真夏の花。

花被片の外側に淡い紫褐色の帯があるのが特徴です。

モミジアオイ

パステルカラーでまとめたい庭ですが、モミジアオイの真紅は何故か許されてしまいます。

天空に向けて伸びる蕊柱も魅力的です。

ブットレア(フサフジウツギ)

白花のブットレアは元気過ぎて困るほどの勢いで繁ります。

甘い香りに誘われて吸蜜中のナミアゲハ。

小さな白い花が密生する円錐花序は重いほどです。

キツネノカミソリ

ナツズイセンと同じくヒガンバナ科。

一度本物の花が見たくて昨年球根を植えました。

春出た葉は消えてしまい、今年咲くのかどうかもわからず、半分忘れていました。

初めの花は8月12日クロホウズキの下で発見。葉に隠れて見えなかったのです。

1茎に4花咲いたものの、もう萎れかかっていて残念無念。

その1週後、この2茎目が咲いていました。初めて見る花は感激も一入です。

2012-08-21 23:11

コメント(14)

コシアキトンボ [庭便り(夏)]

コシアキトンボ

ベニトンボ亜科

芝生の上に見慣れない物が落ちていました。

近くで見ると、トンボ!

もう動きません。

腹節の上部が黄色く見えます。

上翅が1枚足りません。

初めて見るトンボです。

名前を調べると、「コシアキトンボ」。

腹上部が白いことから付けられた名だそうです。

(追加)この個体は白ではなく黄色に見えますが、これは若い雄のようです。

突然、はっとしました!

1週間前の出来事です。

外出から帰った夕方、カラカラの庭に簡易スプリンクラーで散水中でした。

次は家庭菜園、完熟したトマトが目に入りました。

そのまま散水すると真っ赤な実が破裂してしまいます。

かごも袋も持ちにいかず急いで収穫、6個も採れました。

両手に抱えてベランダから台所へ行こうとしましたが、入り口はロックされたまま。

Uターンして居間の出入り口へ戻ろうとした途端、あっ!!!

右頬に強い痛み、足がつかない。

一瞬、ふわーっと浮遊感。

ついで、ガーン!!!

頭を強打してしまいました。

気がついたらこの階段から仰向けに落ちていました。

7段、高さ115cm.

頭が痛ーい!

「◯◯さん 助けて〜!」

頭にはたちまち鶏卵大のこぶ。右頬もふくらんで痛ーい!

助け起こされて見渡すと右頬、右腕、右肘、右膝、右足甲に擦過創。

ズボンの膝は穴が開いていました。

トマトは? 右手にひとつ。残りは?

でも、持病のある腰はさほど痛くありません。

腰の下に LLサイズのサンダルが1つ。これをつっかけて庭に出ていたのでした。

下段の一叢のリュウノヒゲもクッションになったようです。

トマトで下が見えず、歩幅が足りなかったのでしょう。

そして、コシアキトンボ。

どこからか落ちてきたこのトンボと同じ格好になったのです!

奇跡的にどこにも骨折無く、何とか歩いてベットに行けました。

残り5個のトマトは上のベランダに散乱してました。

腰の下のサンダルとリュウノヒゲが腰を受け止めてくれたから、「腰空き」でした。

「ありがとうございました。」

ベニトンボ亜科

芝生の上に見慣れない物が落ちていました。

近くで見ると、トンボ!

もう動きません。

腹節の上部が黄色く見えます。

上翅が1枚足りません。

初めて見るトンボです。

名前を調べると、「コシアキトンボ」。

腹上部が白いことから付けられた名だそうです。

(追加)この個体は白ではなく黄色に見えますが、これは若い雄のようです。

突然、はっとしました!

1週間前の出来事です。

外出から帰った夕方、カラカラの庭に簡易スプリンクラーで散水中でした。

次は家庭菜園、完熟したトマトが目に入りました。

そのまま散水すると真っ赤な実が破裂してしまいます。

かごも袋も持ちにいかず急いで収穫、6個も採れました。

両手に抱えてベランダから台所へ行こうとしましたが、入り口はロックされたまま。

Uターンして居間の出入り口へ戻ろうとした途端、あっ!!!

右頬に強い痛み、足がつかない。

一瞬、ふわーっと浮遊感。

ついで、ガーン!!!

頭を強打してしまいました。

気がついたらこの階段から仰向けに落ちていました。

7段、高さ115cm.

頭が痛ーい!

「◯◯さん 助けて〜!」

頭にはたちまち鶏卵大のこぶ。右頬もふくらんで痛ーい!

助け起こされて見渡すと右頬、右腕、右肘、右膝、右足甲に擦過創。

ズボンの膝は穴が開いていました。

トマトは? 右手にひとつ。残りは?

でも、持病のある腰はさほど痛くありません。

腰の下に LLサイズのサンダルが1つ。これをつっかけて庭に出ていたのでした。

下段の一叢のリュウノヒゲもクッションになったようです。

トマトで下が見えず、歩幅が足りなかったのでしょう。

そして、コシアキトンボ。

どこからか落ちてきたこのトンボと同じ格好になったのです!

奇跡的にどこにも骨折無く、何とか歩いてベットに行けました。

残り5個のトマトは上のベランダに散乱してました。

腰の下のサンダルとリュウノヒゲが腰を受け止めてくれたから、「腰空き」でした。

「ありがとうございました。」

2012-08-07 18:36

コメント(20)

これも花火。 [庭便り(夏)]

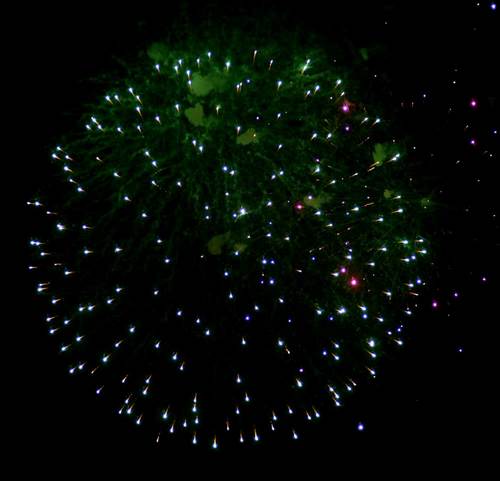

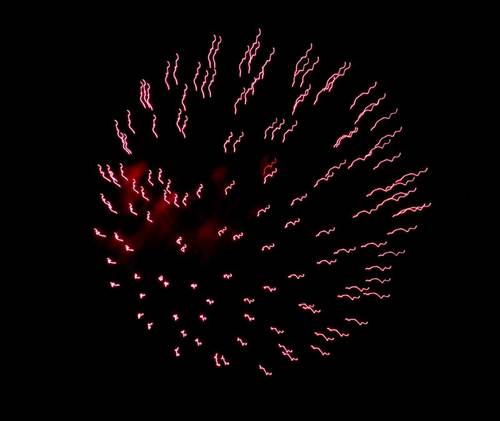

毎年8月15日は木曽川の対岸笠松で花火があり、西の窓から辛うじて見ることが出来ます。

あと20分という頃、はたと写真を撮りたくなりました。

とはいっても花火を撮るのはむつかしそう、何の予備知識もありません。

調べていたら花火は終わってしまいます。

とにかく庭に出て夜空オートでパシャリ、というつもりでしたが「ぱ....しゃ〜り」「ぱ....しゃ〜り」。

さてどんな画像が出てくるかな?

まずはナデシコ天女のお出まーし。

知的に。

土星最後の日?

ピンク曼荼羅。

花火小紋。

カミナリ蜘蛛?

李禹煥?

シャンデリア。

循環。

忍耐。

穏やかな発散。

祭りの日。

これらを庭で撮った証しに。

庭のシンボル・篠原さんのプロペラと。

真夏の夜の夢のひとときでした。

あと20分という頃、はたと写真を撮りたくなりました。

とはいっても花火を撮るのはむつかしそう、何の予備知識もありません。

調べていたら花火は終わってしまいます。

とにかく庭に出て夜空オートでパシャリ、というつもりでしたが「ぱ....しゃ〜り」「ぱ....しゃ〜り」。

さてどんな画像が出てくるかな?

まずはナデシコ天女のお出まーし。

知的に。

土星最後の日?

ピンク曼荼羅。

花火小紋。

カミナリ蜘蛛?

李禹煥?

シャンデリア。

循環。

忍耐。

穏やかな発散。

祭りの日。

これらを庭で撮った証しに。

庭のシンボル・篠原さんのプロペラと。

真夏の夜の夢のひとときでした。

2011-08-16 01:39

コメント(10)

日陰の庭(夏) [庭便り(夏)]

一般に建物の北側には日陰の空間ができます。

この家を建てた頃はこの空間にはあまり興味がなく、庭師さんにお任せしたらオニヤブソテツが植栽され、以来20数年はそれはそれとして手間ひまかからぬ緑が年中楽しめました。

しかしこの2〜3年、その丈夫な緑の葉が変色してみすぼらしくなってしまったのです。

これは肥料切れかと新しい土を加えても改善しません。

昨春、ついにあきらめてオニヤブソテツを撤去、新しい植物を植えることにしました。

生まれ変わった日陰の庭。

左からギボウシ、クサソテツ、ゼラニューム、ヒューケラ2種。

大きな葉はヒマラヤユキノシタ、中央は斑入りヒサカキ、前はヒューケラ3種。

ギボウシ(ホスタ ステンドグラス)

濃い緑の覆輪が入るライムグリーンの葉の間から2本の花茎が立ち上がり白い花が咲きました。

ヒューケラ(ツボサンゴ属)は日陰に強く、いろんな葉の色が楽しめます。

ヒューケラ パリ

銀色の下地に緑の葉脈が入った葉に赤い花が映えます。

花は春から秋まで次々開花し、日陰を華やかに彩ってくれる品種です。

ヒューケラ サンスポット

何種類か植えたヒューケラのうち、日陰にも強く明るく丈夫な品種です。

鮮やかな黄緑色の葉には赤い葉脈が少し入り、明るいピンクの花が咲きます。

リシマキア・ヌンムラリア

半日陰のグランドカヴァー植物として力強い存在です。

6月初めにはまっ黄色の小さい花が咲きました。

モモイロフシグロセンノウ(ナデシコ科)

フシグロセンノウはオレンジ色ですが、これはやさしいピンク色で大好きな花です。

もう少し光が欲しいのか通路側へ伸び出して咲いています。

コリダリス カナリーフェザー

ケシ科 キケマン属といえばエゾエンゴサクの仲間、当地では無理かと思いながら試しに植えた1株は日陰に強く意外にたくましく大株になって2年目の初夏にも花が咲きました。

シルバーグリーンの葉に淡い黄色の花が上品です。

ジュズサンゴは北東の朝日の当たる半日陰に植えました。

たくましいこと!たくましいこと!

白い小花を次々に咲かせてすでに赤い実も見られます。

大きな株になり過ぎてこの暑さでは日中ぐったりし易く、水遣りがたいへんです。

オニヤブソテツ一色の裏庭を四季の変化を楽しむ日陰の庭にかえようと試行錯誤の1年余でした。

当地の暑さ寒さにも耐えるものという条件はなかなか厳しいものですが、ここに挙げたのは2年目の夏にも花が見られた植物達です。

今咲かんとして間に合わなかったキレンゲショウマはまた次の機会に。

この家を建てた頃はこの空間にはあまり興味がなく、庭師さんにお任せしたらオニヤブソテツが植栽され、以来20数年はそれはそれとして手間ひまかからぬ緑が年中楽しめました。

しかしこの2〜3年、その丈夫な緑の葉が変色してみすぼらしくなってしまったのです。

これは肥料切れかと新しい土を加えても改善しません。

昨春、ついにあきらめてオニヤブソテツを撤去、新しい植物を植えることにしました。

生まれ変わった日陰の庭。

左からギボウシ、クサソテツ、ゼラニューム、ヒューケラ2種。

大きな葉はヒマラヤユキノシタ、中央は斑入りヒサカキ、前はヒューケラ3種。

ギボウシ(ホスタ ステンドグラス)

濃い緑の覆輪が入るライムグリーンの葉の間から2本の花茎が立ち上がり白い花が咲きました。

ヒューケラ(ツボサンゴ属)は日陰に強く、いろんな葉の色が楽しめます。

ヒューケラ パリ

銀色の下地に緑の葉脈が入った葉に赤い花が映えます。

花は春から秋まで次々開花し、日陰を華やかに彩ってくれる品種です。

ヒューケラ サンスポット

何種類か植えたヒューケラのうち、日陰にも強く明るく丈夫な品種です。

鮮やかな黄緑色の葉には赤い葉脈が少し入り、明るいピンクの花が咲きます。

リシマキア・ヌンムラリア

半日陰のグランドカヴァー植物として力強い存在です。

6月初めにはまっ黄色の小さい花が咲きました。

モモイロフシグロセンノウ(ナデシコ科)

フシグロセンノウはオレンジ色ですが、これはやさしいピンク色で大好きな花です。

もう少し光が欲しいのか通路側へ伸び出して咲いています。

コリダリス カナリーフェザー

ケシ科 キケマン属といえばエゾエンゴサクの仲間、当地では無理かと思いながら試しに植えた1株は日陰に強く意外にたくましく大株になって2年目の初夏にも花が咲きました。

シルバーグリーンの葉に淡い黄色の花が上品です。

ジュズサンゴは北東の朝日の当たる半日陰に植えました。

たくましいこと!たくましいこと!

白い小花を次々に咲かせてすでに赤い実も見られます。

大きな株になり過ぎてこの暑さでは日中ぐったりし易く、水遣りがたいへんです。

オニヤブソテツ一色の裏庭を四季の変化を楽しむ日陰の庭にかえようと試行錯誤の1年余でした。

当地の暑さ寒さにも耐えるものという条件はなかなか厳しいものですが、ここに挙げたのは2年目の夏にも花が見られた植物達です。

今咲かんとして間に合わなかったキレンゲショウマはまた次の機会に。

2011-08-08 23:26

コメント(6)