ラミーカミキリ と モミジアオイ [昆虫]

ラミーカミキリとモミジアオイ

ラミーカミキリ については2017.10.29.「gカミキリムシ」の記事に書きました。

昨年6月、ウメモドキの葉にいたラミーカミキリ 。

今年は見られないかなとその辺りを注意していました。

5月27日、ウメモドキの隣のモミジアオイの葉が枯れているのに気付き、よーく見ると

いました!いました!

正しく ラミーカミキリ です!

モミジアオイはアオイ科の宿根草。

昨年はムクゲ(アオイ科)を疑いましたが、モミジアオイは注目しなかったのです。

青いパンダのような可愛い昆虫が、モミジアオイの葉をかじっています。

葉の裏側から葉脈を食べるという習性があるようです。

食事中の顔を正面から見ると.......これはかわいくはありませんね。

カメラを近づけるとさっと飛び立って隣のツルウメモドキの葉陰に隠れました。

ここしばらくは雨が降ったり、カメラを取りに行く間に逃げられたり、姿は見るものの記録できませんでした。

6月19日、もういなくなったのかなと思って念入りに見回したところ、地表近くのシュウメイギクの葉の上にいました!

それもペアーです!

コンデジを近づけて接写。

上の小さい方が ♂、下の大きいのが ♀。

黒いベストの模様が違います。雌雄の違いかと調べましたが、これは個体差のようです。

5月に取り付いていたモミジアオイはすでに枯れ果てました。

これはまだ元気なモミジアオイ。

ラミーカミキリ は幼虫のみならず成虫も同じ食草を食べます。

モミジアオイでは太い茎ではなく柔らかい葉や細い茎を好むようです。

2010年元気いっぱいのモミジアオイ。

画像のストックを見ると2011年以降のモミジアオイは東庭で写したものばかりです。

中庭に初めに植えた株は次第に株数も花数も減り、昨年は花が見られませんでした。

周りの植物が茂りすぎたためかと思っていましたが、ラミーカミキリの食草にされていたのかもしれません。

少なくとも昨年は隣のツルウメモドキに成虫を見ていますから疑いは濃厚です。

食草と昆虫の関係は花好きには悩みの種です。

今までもホトトギスとルリタテハ、すみれとツマグロヒョウモン、クチナシとオオスカシバなど昆虫と食草の鬩ぎ合いを見てきました。

しかし、かわいいとはいえラミーカミキリ もカミキリムシの仲間、食草には致命的な被害を与えるようで、ここのモミジアオイは絶滅しそうです。

.................................................................................................................................................................................................

10年ほど前からこの庭の生物について観察記録してきましたが、あと3ヶ月ほどで北関東へ移住することになりました。

当地へ来て44年、その間に集めすぎた物も多く、今断捨離の苦悩を味わっています。

そのためもう庭の観察記を書く余裕がありませんので、更新を止めることにしました。

長い間、励ましていただきまして本当にありがとうございました。

ラミーカミキリ については2017.10.29.「gカミキリムシ」の記事に書きました。

昨年6月、ウメモドキの葉にいたラミーカミキリ 。

今年は見られないかなとその辺りを注意していました。

5月27日、ウメモドキの隣のモミジアオイの葉が枯れているのに気付き、よーく見ると

いました!いました!

正しく ラミーカミキリ です!

モミジアオイはアオイ科の宿根草。

昨年はムクゲ(アオイ科)を疑いましたが、モミジアオイは注目しなかったのです。

青いパンダのような可愛い昆虫が、モミジアオイの葉をかじっています。

葉の裏側から葉脈を食べるという習性があるようです。

食事中の顔を正面から見ると.......これはかわいくはありませんね。

カメラを近づけるとさっと飛び立って隣のツルウメモドキの葉陰に隠れました。

ここしばらくは雨が降ったり、カメラを取りに行く間に逃げられたり、姿は見るものの記録できませんでした。

6月19日、もういなくなったのかなと思って念入りに見回したところ、地表近くのシュウメイギクの葉の上にいました!

それもペアーです!

コンデジを近づけて接写。

上の小さい方が ♂、下の大きいのが ♀。

黒いベストの模様が違います。雌雄の違いかと調べましたが、これは個体差のようです。

5月に取り付いていたモミジアオイはすでに枯れ果てました。

これはまだ元気なモミジアオイ。

ラミーカミキリ は幼虫のみならず成虫も同じ食草を食べます。

モミジアオイでは太い茎ではなく柔らかい葉や細い茎を好むようです。

2010年元気いっぱいのモミジアオイ。

画像のストックを見ると2011年以降のモミジアオイは東庭で写したものばかりです。

中庭に初めに植えた株は次第に株数も花数も減り、昨年は花が見られませんでした。

周りの植物が茂りすぎたためかと思っていましたが、ラミーカミキリの食草にされていたのかもしれません。

少なくとも昨年は隣のツルウメモドキに成虫を見ていますから疑いは濃厚です。

食草と昆虫の関係は花好きには悩みの種です。

今までもホトトギスとルリタテハ、すみれとツマグロヒョウモン、クチナシとオオスカシバなど昆虫と食草の鬩ぎ合いを見てきました。

しかし、かわいいとはいえラミーカミキリ もカミキリムシの仲間、食草には致命的な被害を与えるようで、ここのモミジアオイは絶滅しそうです。

.................................................................................................................................................................................................

10年ほど前からこの庭の生物について観察記録してきましたが、あと3ヶ月ほどで北関東へ移住することになりました。

当地へ来て44年、その間に集めすぎた物も多く、今断捨離の苦悩を味わっています。

そのためもう庭の観察記を書く余裕がありませんので、更新を止めることにしました。

長い間、励ましていただきまして本当にありがとうございました。

2018-06-21 11:14

コメント(24)

オルラヤの園 [草花(春・夏)]

オルラヤの園

東の庭が最も美しい季節になりました。

白い花はオルラヤ ‘ホワイトレース’(オルレア グランデフロラ)。

オルラヤの白を基調に赤いヒナゲシや秋から咲き続けているビオラが目立ちます。

実はこの庭、14年前に駐車場用に埋め立て、奥は家庭菜園にしたところです。

北側の駐車場が狭くて停めにくかったため、ゆったりした緑の駐車場を提案。

しかし、これが苦労の始まりでした。

駐車スペースにはブロックを並べ、巾80cmの空き地にタマリュウを植え込みました。

「車のタイアはタマリュウをまたいでブロックの上を静々と」と進入するはずでしたが、実際には外れてタマリュウの苗を蹴散らしました。

枯れたタマリュウの後には丈夫なヒメイワダレソウを植え直し。

それもまた斜めに入り込むタイヤに痛めつけられました。

物置にあった支柱用の丸太を置いて苗を保護。

辛うじて根付いた苗も意外に育ちが悪い。水はけが悪かったのです。

後日、ブロックを置く前に全面に厚いビニールシートが敷かれていたことが判明。

四苦八苦の末、2年後やっとタマリュウとヒメイワダレソウ混植でほぼ完成(2006.8.)。

ところがまた、次なる強敵が現れました。

メヒシバ、シロツメグサ、ヒメクグ、スギナなどの雑草軍団。

これらの除草は本当にたいへん!

どうしたものかと悩んでいるうちに、3年前偶々廃業に至り駐車場も不要になりました。

さあ、どうしましょう。

このまま雑草地にしても見苦しい。

とりあえずこの庭に増えているたくましい宿根草を移植することにしました。

日陰で消え入りそうだったオミナエシはここでは見違えるほど増殖開花(2017.8.)。

サクラタデにはまさしく適地だったようです(2017.10.)。

イヌタデがひるむ勢いで増えています。

かくして迎えた今春の東庭。

主役は自生のオルラヤ。

赤や黄色、ピンクや紫もあって賑やかすぎますね。

オルラヤ満開、右の緑はサクラタデの群落です。

冬の間は何もなくなるので昨秋黄色や紫色のビオラを少しだけ植えておきました。

今だに咲き続け、自生のカモミールともよく調和。

アカバナユウゲショウもよく増えています。

ヒナゲシが程よく自生。

ありがたいことに今年はナガミヒナゲシが少ない。

ヒナゲシは葉のついた茎を伸ばし、枝分かれして花をつけます。

これが園芸種のアイスランドポピーとの鑑別点の一つです(後はボリジの花)。

しかし手放しで喜んでいられません。

まだまだスギナが負けたわけではありません。ここではギボウシが負けそうです。

奥の家庭菜園はオルラヤとヒナゲシの競演。

花が一段落したらまた今年も小玉スイカやオクラを植えます。

これが最後の夏野菜になります。

断捨離がなかなか進まず、しばらく深夜まで作業を続けたら体調不良。

一休みすることにしました。

こんなときはこの紅白の花が元気付けてくれます。

追記

14年前、丈夫なタマリュウとヒメイワダレソウさえ育ちにくかったスペースが今花盛り。

なぜ?

どうもビニールシートが劣化して破壊したようなのです。

最近の除草シートも耐用年数は10年ほどと。

2年前オミナエシを植えるとき、ビニールシートを切るように依頼したのですが、それらしきはなくスコップが難なく入り堆肥もたっぷり入れられたのです。

東の庭が最も美しい季節になりました。

白い花はオルラヤ ‘ホワイトレース’(オルレア グランデフロラ)。

オルラヤの白を基調に赤いヒナゲシや秋から咲き続けているビオラが目立ちます。

実はこの庭、14年前に駐車場用に埋め立て、奥は家庭菜園にしたところです。

北側の駐車場が狭くて停めにくかったため、ゆったりした緑の駐車場を提案。

しかし、これが苦労の始まりでした。

駐車スペースにはブロックを並べ、巾80cmの空き地にタマリュウを植え込みました。

「車のタイアはタマリュウをまたいでブロックの上を静々と」と進入するはずでしたが、実際には外れてタマリュウの苗を蹴散らしました。

枯れたタマリュウの後には丈夫なヒメイワダレソウを植え直し。

それもまた斜めに入り込むタイヤに痛めつけられました。

物置にあった支柱用の丸太を置いて苗を保護。

辛うじて根付いた苗も意外に育ちが悪い。水はけが悪かったのです。

後日、ブロックを置く前に全面に厚いビニールシートが敷かれていたことが判明。

四苦八苦の末、2年後やっとタマリュウとヒメイワダレソウ混植でほぼ完成(2006.8.)。

ところがまた、次なる強敵が現れました。

メヒシバ、シロツメグサ、ヒメクグ、スギナなどの雑草軍団。

これらの除草は本当にたいへん!

どうしたものかと悩んでいるうちに、3年前偶々廃業に至り駐車場も不要になりました。

さあ、どうしましょう。

このまま雑草地にしても見苦しい。

とりあえずこの庭に増えているたくましい宿根草を移植することにしました。

日陰で消え入りそうだったオミナエシはここでは見違えるほど増殖開花(2017.8.)。

サクラタデにはまさしく適地だったようです(2017.10.)。

イヌタデがひるむ勢いで増えています。

かくして迎えた今春の東庭。

主役は自生のオルラヤ。

赤や黄色、ピンクや紫もあって賑やかすぎますね。

オルラヤ満開、右の緑はサクラタデの群落です。

冬の間は何もなくなるので昨秋黄色や紫色のビオラを少しだけ植えておきました。

今だに咲き続け、自生のカモミールともよく調和。

アカバナユウゲショウもよく増えています。

ヒナゲシが程よく自生。

ありがたいことに今年はナガミヒナゲシが少ない。

ヒナゲシは葉のついた茎を伸ばし、枝分かれして花をつけます。

これが園芸種のアイスランドポピーとの鑑別点の一つです(後はボリジの花)。

しかし手放しで喜んでいられません。

まだまだスギナが負けたわけではありません。ここではギボウシが負けそうです。

奥の家庭菜園はオルラヤとヒナゲシの競演。

花が一段落したらまた今年も小玉スイカやオクラを植えます。

これが最後の夏野菜になります。

断捨離がなかなか進まず、しばらく深夜まで作業を続けたら体調不良。

一休みすることにしました。

こんなときはこの紅白の花が元気付けてくれます。

追記

14年前、丈夫なタマリュウとヒメイワダレソウさえ育ちにくかったスペースが今花盛り。

なぜ?

どうもビニールシートが劣化して破壊したようなのです。

最近の除草シートも耐用年数は10年ほどと。

2年前オミナエシを植えるとき、ビニールシートを切るように依頼したのですが、それらしきはなくスコップが難なく入り堆肥もたっぷり入れられたのです。

2018-05-19 00:10

コメント(14)

ムラサキケマンとジロボウエンゴサク [草花(春)]

ムラサキケマン

紫華鬘

ケシ科キケマン属(←エンゴサク科)の越年草

学名:Corydalis incisa

草丈:20〜50cm

2011年北側の軒下に造ったボーダー花壇にも草花は良く育ちました。

但し雨が当たりにくいため時々の水遣りは欠かせません。

今年はクリスマスローズの両側に、植えた覚えがない花が咲きました。

切れ込みの多い葉の間から伸びた花茎に紫色の花が咲いています。

左側のヒメフウロが驚くほど繁茂したため花が咲くまで見逃していたようです。

花茎の先端に濃淡のある紫色の花が20数個づつ密生して咲いています。

花冠の長さは1.5cmくらい。

ジロボウエンゴサクに比べて花も葉もたくましい印象です。

やや色の淡い花がありましたが、ジロボウエンゴサクにあった円っこい包葉はなく、葉には全て切れ込みがあります。

図鑑を確認、この花は「ムラサキケマン」ですね!

前の方ではもう果実ができていました。

傾いた花茎を起こそうと手で触れた瞬間、弾けて種子が飛び散りました。

昔ゴマを炒った時パチパチ弾けたことを思い出すような瞬時の勢いに驚きました!

種子も見たくて茎ごと切ってそっと室内に運びました。

その間にもわずかな外力で勢いよく弾けて黒い種子が飛び散ります。

果実は長楕円形、先端に雌しべが残存しています。

弾けると同時に2枚の果皮はそれぞれロール状に巻き上がりました。

左のロールには飛びきれず残った黒い種子が付着しています。

種子についている白いものはエライオソーム。

ムラサキケマンの種子は自ら裂開して種子を飛ばす自動散布(機械的散布)をするのみならず、アリの好物(エライオソーム)を付着してアリ散布をも期待する二重散布型といわれます。

そういえば昨年4月20日にこんな写真が撮ってありました。

種子をまいた覚えはないのに何が生えたんだろうと不思議に思って撮ったのです。

これが育って2年目に一斉開花したのでしょう。

ジロボウエンゴサク

次郎坊延胡索

ケシ科キケマン属(←エンゴサク科)の越年草

学名:Corydalis decumbens

草丈:10〜20cm

ジロボウエンゴサクは「日陰に咲く花2014 」の中でも紹介しましたがここに再掲します。

ムラサキケマンに比べるとジロボウエンゴサクは華奢な感じです。

1茎につく花の数も少なく2〜5個。

花冠はムラサキケマンよりやや大きく長さ2cmくらい。

花は唇形に開き優美な淡紅紫色、後方は距(きょ)となり淡色。

ジロボウエンゴサクの名はスミレを太郎坊・この花を次郎坊として距を引っ掛け互いに引き合うという子供の遊びに由来するようです。

延胡索は中国名(=漢方薬名)の日本語音読み。

苞葉には切れ込みがなく先の尖ったが卵形(ジロボウエンゴサクの特徴)です。

ジロボウエンゴサクの果実の写真も撮ってありました。

果実は線形でムラサキケマンのような機械的散布はしないようです。

昨年4月20日に撮ったジロボウエンゴサクの写真です。

残念ながら今年はジロボウエンゴサクの花を見ていません。

諦めきれずに今日は杖で葉をかき分けてみました。

やっぱり、ありました!

ヒマラヤユキノシタの大きな葉とびっしり育ったヒメフウロの間です。

もやしのようなひょろひょろのジロボウエンゴサク!

それでも花は咲き細い果実ができかけていました。

さて来年はどうなるか、種子が完熟するといいのですが、心もとない状態です。

紫華鬘

ケシ科キケマン属(←エンゴサク科)の越年草

学名:Corydalis incisa

草丈:20〜50cm

2011年北側の軒下に造ったボーダー花壇にも草花は良く育ちました。

但し雨が当たりにくいため時々の水遣りは欠かせません。

今年はクリスマスローズの両側に、植えた覚えがない花が咲きました。

切れ込みの多い葉の間から伸びた花茎に紫色の花が咲いています。

左側のヒメフウロが驚くほど繁茂したため花が咲くまで見逃していたようです。

花茎の先端に濃淡のある紫色の花が20数個づつ密生して咲いています。

花冠の長さは1.5cmくらい。

ジロボウエンゴサクに比べて花も葉もたくましい印象です。

やや色の淡い花がありましたが、ジロボウエンゴサクにあった円っこい包葉はなく、葉には全て切れ込みがあります。

図鑑を確認、この花は「ムラサキケマン」ですね!

前の方ではもう果実ができていました。

傾いた花茎を起こそうと手で触れた瞬間、弾けて種子が飛び散りました。

昔ゴマを炒った時パチパチ弾けたことを思い出すような瞬時の勢いに驚きました!

種子も見たくて茎ごと切ってそっと室内に運びました。

その間にもわずかな外力で勢いよく弾けて黒い種子が飛び散ります。

果実は長楕円形、先端に雌しべが残存しています。

弾けると同時に2枚の果皮はそれぞれロール状に巻き上がりました。

左のロールには飛びきれず残った黒い種子が付着しています。

種子についている白いものはエライオソーム。

ムラサキケマンの種子は自ら裂開して種子を飛ばす自動散布(機械的散布)をするのみならず、アリの好物(エライオソーム)を付着してアリ散布をも期待する二重散布型といわれます。

そういえば昨年4月20日にこんな写真が撮ってありました。

種子をまいた覚えはないのに何が生えたんだろうと不思議に思って撮ったのです。

これが育って2年目に一斉開花したのでしょう。

ジロボウエンゴサク

次郎坊延胡索

ケシ科キケマン属(←エンゴサク科)の越年草

学名:Corydalis decumbens

草丈:10〜20cm

ジロボウエンゴサクは「日陰に咲く花2014 」の中でも紹介しましたがここに再掲します。

ムラサキケマンに比べるとジロボウエンゴサクは華奢な感じです。

1茎につく花の数も少なく2〜5個。

花冠はムラサキケマンよりやや大きく長さ2cmくらい。

花は唇形に開き優美な淡紅紫色、後方は距(きょ)となり淡色。

ジロボウエンゴサクの名はスミレを太郎坊・この花を次郎坊として距を引っ掛け互いに引き合うという子供の遊びに由来するようです。

延胡索は中国名(=漢方薬名)の日本語音読み。

苞葉には切れ込みがなく先の尖ったが卵形(ジロボウエンゴサクの特徴)です。

ジロボウエンゴサクの果実の写真も撮ってありました。

果実は線形でムラサキケマンのような機械的散布はしないようです。

昨年4月20日に撮ったジロボウエンゴサクの写真です。

残念ながら今年はジロボウエンゴサクの花を見ていません。

諦めきれずに今日は杖で葉をかき分けてみました。

やっぱり、ありました!

ヒマラヤユキノシタの大きな葉とびっしり育ったヒメフウロの間です。

もやしのようなひょろひょろのジロボウエンゴサク!

それでも花は咲き細い果実ができかけていました。

さて来年はどうなるか、種子が完熟するといいのですが、心もとない状態です。

2018-05-03 22:36

コメント(14)

最後の春 2018 [庭便り(春)]

今年の春は急ぎ足。

最後の春の花々をできるだけ撮っておきたいと思うものの、建築と断捨離に追われてままならぬうちに過ぎ去らんとしています。

本格的な春を告げるのはいつもラッパスイセン。

プロペラの下は試行錯誤の末クリスマスローズとラッパスイセンになりました。

この花達がこの庭の土に最も合っているようです。

左にロウバイ、右にヤブツバキの小径の奥も自生のクリスマスローズで埋まりました。

前の白い小花はハナニラ、これも丈夫です。

この庭に植えて40年のヤエシダレザクラ、樹齢は50年以上になるのでしょう。

次第に毛虫の勢いが増し、ついにここ数年は薬剤撒布せざるを得ないこともありました。

満開直前が一番美しい。

「桜も1本」と植えられた稲沢の庭師さんの笑顔が思い出されます。

裏庭のモモも今年はサクラとほぼ同じ頃開花しました。

幹に鉄砲虫が入り、サルノコシカケが二つできていて枯死寸前です。

昨年の果実は甘くなる前に全部落ちてしまいました。

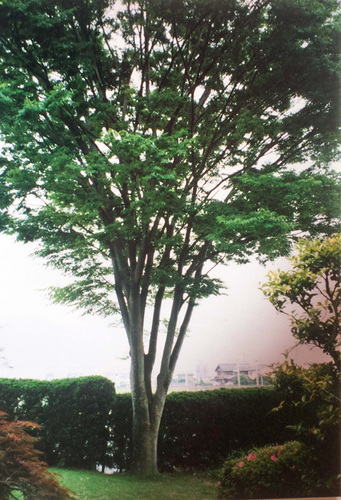

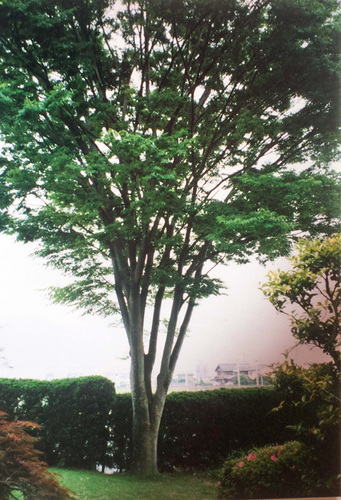

右奥の株立ちの大木がオオバボダイジュ、左が移転予定のナツツバキ。

その間で咲く白い花がリキュウバイです。

(リキュウバイの花は2010.4.22.のブログで紹介しました。)

リキュウバイも今年はヤエシダレザクラに続いて4月5日ころ満開になりました。

この花がご縁で知り合った花友達とももう12年のお付き合い。

共に辛い別れです。

恥じらい気味に咲くのはオオチョウジがマズミ。

蕾のピンクが見える頃が見頃。

そういえばこの花の果実は見たことがありません。

虫がつくこともなく剪定も不要、手間いらずの庭木です。

ビバーナム ティヌスがまた一回り大きくなり、2mに達しました。

スイカズラ科ガマズミ属の常緑低木で常緑ガマズミとかトキワガマズミの名で流通している園芸種です。

原産地:地中海沿岸。

花は地味ですがアップにするとかわいく見えます。右は自生のユキヤナギ。

青い実が特徴のはずですが、今だに確認できません。

今年こそよく見ておこうと思います。

まだまだ載せたい花がいろいろありますが、時間が足りません。

新居の建築が進んで、台所の設計やトイレやお風呂の選択にショールーム通いが続きました。

断捨離もなかなか進まず、今日も午前午後と来客で終わりました。

最後の春の花々をできるだけ撮っておきたいと思うものの、建築と断捨離に追われてままならぬうちに過ぎ去らんとしています。

本格的な春を告げるのはいつもラッパスイセン。

プロペラの下は試行錯誤の末クリスマスローズとラッパスイセンになりました。

この花達がこの庭の土に最も合っているようです。

左にロウバイ、右にヤブツバキの小径の奥も自生のクリスマスローズで埋まりました。

前の白い小花はハナニラ、これも丈夫です。

この庭に植えて40年のヤエシダレザクラ、樹齢は50年以上になるのでしょう。

次第に毛虫の勢いが増し、ついにここ数年は薬剤撒布せざるを得ないこともありました。

満開直前が一番美しい。

「桜も1本」と植えられた稲沢の庭師さんの笑顔が思い出されます。

裏庭のモモも今年はサクラとほぼ同じ頃開花しました。

幹に鉄砲虫が入り、サルノコシカケが二つできていて枯死寸前です。

昨年の果実は甘くなる前に全部落ちてしまいました。

右奥の株立ちの大木がオオバボダイジュ、左が移転予定のナツツバキ。

その間で咲く白い花がリキュウバイです。

(リキュウバイの花は2010.4.22.のブログで紹介しました。)

リキュウバイも今年はヤエシダレザクラに続いて4月5日ころ満開になりました。

この花がご縁で知り合った花友達とももう12年のお付き合い。

共に辛い別れです。

恥じらい気味に咲くのはオオチョウジがマズミ。

蕾のピンクが見える頃が見頃。

そういえばこの花の果実は見たことがありません。

虫がつくこともなく剪定も不要、手間いらずの庭木です。

ビバーナム ティヌスがまた一回り大きくなり、2mに達しました。

スイカズラ科ガマズミ属の常緑低木で常緑ガマズミとかトキワガマズミの名で流通している園芸種です。

原産地:地中海沿岸。

花は地味ですがアップにするとかわいく見えます。右は自生のユキヤナギ。

青い実が特徴のはずですが、今だに確認できません。

今年こそよく見ておこうと思います。

まだまだ載せたい花がいろいろありますが、時間が足りません。

新居の建築が進んで、台所の設計やトイレやお風呂の選択にショールーム通いが続きました。

断捨離もなかなか進まず、今日も午前午後と来客で終わりました。

2018-04-17 00:31

コメント(14)

根回し [庭便り(春)]

花の季節にまっしぐら!

早くも春分、春の花たちが先を争うように開花しています。

カメラに付けっ放しだったマクロレンズを外して標準レンズを装着しました。

(画像はどれもクリックすると大きくなります。)

シダレコウバイが年々大きくなります。

ハクモクレンも一斉に開き始めて満開の直前、一番美しい時です。

その下にはミニラッパスイセンやクリスマスローズが咲き誇っています。

秋の転居の際、この庭の木を3本新居に移植することになりました。

まず選んだのは毎日居間から見ていたナツツバキ(右から2本目)と左の侘助(白花)。

この2本の間につくばいがあって野鳥が訪れ、水浴びをします。

この日の訪問者はモズ、まずナツツバキ止まって安全を確認してから水に入ります。

ナツツバキの根元にはトキワシダが繁茂。

もう1本は桜(ヤエベニシダレ)とヤマボウシの間にある侘助。

こちらは素朴なピンクの花を11月から3月まで楽しませてくれます。

その下を覆うのはクリスマスローズの群れ。

昨日はそれに備えて根回しが行われました。

予め侘助(白)の下にあった雪割草を避難しておきました。

白花の侘助の株元が掘られて根が露出しています。

根回しでは根は全部切るのかと思ったら、木が倒れないように太い根を数本残すのだそうです。その他の根は切って周りから細かい根を再生させます。

ナツツバキの根元からは電線と水道管が出てきて驚きました(右方)。

庭師さんはスコップで慎重に掘られていたので共に無事。

これは休憩の時撮った写真です。

クリスマスローズその他の山野草も踏まないように丁寧に掘リ進められました。

掘った土、切った根・枝やトキワシダ、植え直すヒメリュウキンカ、それぞれシートの上に区分けされています。

土を戻し、水をたっぷり入れ、さらに土を被せて作業終了です。

丁寧な作業のお陰で根回しした後とは思えないほどの仕上がりです。

そのあとは冷たい雨が続いていますが、根を切られた木には恵みでしょう。

根回ししたあとの移植は1〜2年後が望ましいようです。

でも転居は半年後、やはり一緒に行きたいと思っています。

早くも春分、春の花たちが先を争うように開花しています。

カメラに付けっ放しだったマクロレンズを外して標準レンズを装着しました。

(画像はどれもクリックすると大きくなります。)

シダレコウバイが年々大きくなります。

ハクモクレンも一斉に開き始めて満開の直前、一番美しい時です。

その下にはミニラッパスイセンやクリスマスローズが咲き誇っています。

秋の転居の際、この庭の木を3本新居に移植することになりました。

まず選んだのは毎日居間から見ていたナツツバキ(右から2本目)と左の侘助(白花)。

この2本の間につくばいがあって野鳥が訪れ、水浴びをします。

この日の訪問者はモズ、まずナツツバキ止まって安全を確認してから水に入ります。

ナツツバキの根元にはトキワシダが繁茂。

もう1本は桜(ヤエベニシダレ)とヤマボウシの間にある侘助。

こちらは素朴なピンクの花を11月から3月まで楽しませてくれます。

その下を覆うのはクリスマスローズの群れ。

昨日はそれに備えて根回しが行われました。

予め侘助(白)の下にあった雪割草を避難しておきました。

白花の侘助の株元が掘られて根が露出しています。

根回しでは根は全部切るのかと思ったら、木が倒れないように太い根を数本残すのだそうです。その他の根は切って周りから細かい根を再生させます。

ナツツバキの根元からは電線と水道管が出てきて驚きました(右方)。

庭師さんはスコップで慎重に掘られていたので共に無事。

これは休憩の時撮った写真です。

クリスマスローズその他の山野草も踏まないように丁寧に掘リ進められました。

掘った土、切った根・枝やトキワシダ、植え直すヒメリュウキンカ、それぞれシートの上に区分けされています。

土を戻し、水をたっぷり入れ、さらに土を被せて作業終了です。

丁寧な作業のお陰で根回しした後とは思えないほどの仕上がりです。

そのあとは冷たい雨が続いていますが、根を切られた木には恵みでしょう。

根回ししたあとの移植は1〜2年後が望ましいようです。

でも転居は半年後、やはり一緒に行きたいと思っています。

2018-03-21 00:41

コメント(18)

早春の庭 2018 [庭便り(春)]

寒かった今年の冬も思いの外早く過ぎ去り、早くも春が始まりました。

冬の庭から春の庭へ、繋ぎを担うのはソシンロウバイの老木。

2月24日、オオバボダイジュの下に小さな白い花!

セツブンソウです!!!

昨年は花が見られなかったセツブンソウ、思い切って鉢から出して地植えにしたのです。

節分には間に合いませんでしたが一花でも咲いたことがうれしい。

軒下ではコシノコバイモが開花。

今年も会えてよかった!

さらにもう一花咲きました。

「雪割草」元気な紫色です。

これはスハマソウに近いようですね。

フクジュソウはまたひとまわり大きくなって今年は24花。

思いがけない所で冬咲きクレマチスが並んでいました。

畑の隅には自生したローマンヒヤシンス。

毎年一番に咲くクリスマスローズ「HGC パウロ」はもう色が出始めました。

ミニスイセン tête-à-têteもこれから。

冬の寂しさを紛らすために毎秋ビオラをたくさん植えてきましたが今年は少しだけ。

今年はフキノトウも20個以上出ています。

蕗の薹味噌も作れそうです。

周りの緑の葉はシラー・カンパヌラータ。

2月5日、術後2年の再診に行く朝、駅前で転んでしまいました。

左頬・顎・両膝・両手受傷しましたが、幸い骨折なくやっと紫斑も消退。

折しも新居の建設が始まり、台所その他水回りの設計も大詰め、ショールームを巡ってカタログや図面に没入しているうちに2月が終わりました。

庭をゆっくり眺めることもできませんでしたが、何とか撮った早春の庭の記録です。

冬の庭から春の庭へ、繋ぎを担うのはソシンロウバイの老木。

2月24日、オオバボダイジュの下に小さな白い花!

セツブンソウです!!!

昨年は花が見られなかったセツブンソウ、思い切って鉢から出して地植えにしたのです。

節分には間に合いませんでしたが一花でも咲いたことがうれしい。

軒下ではコシノコバイモが開花。

今年も会えてよかった!

さらにもう一花咲きました。

「雪割草」元気な紫色です。

これはスハマソウに近いようですね。

フクジュソウはまたひとまわり大きくなって今年は24花。

思いがけない所で冬咲きクレマチスが並んでいました。

畑の隅には自生したローマンヒヤシンス。

毎年一番に咲くクリスマスローズ「HGC パウロ」はもう色が出始めました。

ミニスイセン tête-à-têteもこれから。

冬の寂しさを紛らすために毎秋ビオラをたくさん植えてきましたが今年は少しだけ。

今年はフキノトウも20個以上出ています。

蕗の薹味噌も作れそうです。

周りの緑の葉はシラー・カンパヌラータ。

2月5日、術後2年の再診に行く朝、駅前で転んでしまいました。

左頬・顎・両膝・両手受傷しましたが、幸い骨折なくやっと紫斑も消退。

折しも新居の建設が始まり、台所その他水回りの設計も大詰め、ショールームを巡ってカタログや図面に没入しているうちに2月が終わりました。

庭をゆっくり眺めることもできませんでしたが、何とか撮った早春の庭の記録です。

2018-03-02 14:40

コメント(12)

最後の冬 2018 [庭便り(冬)]

この冬の寒さは文字通り骨身に凍みます。

年が明けていよいよ断捨離を迫られる日々。

でもこの地の冬はこれが最後かと思うとやはり庭も気になります。

迷いつつも、最後の年の庭の様子を少しばかり写しました。

シモバシラの霜柱

体感温度は低いのに年末はこの庭のシモバシラには霜柱ができませんでした。

シモバシラの周りにクリスマスローズが増えすぎたからでしょうか。

友人から30cmもある霜柱の画像が届くと少々気になります。

1月4日、やっとこの冬初めての霜柱が形成されました(気温−1℃)。

クリスマスローズの葉を避けて、何とか接写を試みました。

まだ9時だというのにもう解け始めています。

1月12日、本格的寒波襲来、さすがに一気に氷の花が開きました(気温−3℃)。

8時45分、きりりと巻いた多数の糸車。

固く凍りついて触っても崩れません。

9時過ぎると陽が差し込んできました。

普通はこのころになると解け始めますがこの日はまだ固い。

9時38分、さすがに緩んできました。

10時45分 次第に解けていきます。

こんな日だったら 10時開園の植物園でも何とか霜柱が見られますね。

こちらは6年前に植えたシモバシラですが一向に大きくなりません。

霜柱も小さいのですが、左のは太くたくましい。

この庭のシモバシラについては2017.1.30.「シモバシラの霜柱」の項にまとめてあります。

ニホンズイセン

殺風景な冬の庭を労無く彩ってくれるのはニホンズイセン。

手間いらずで有り難いのですが雪に弱いのが難点です。

日陰では特に花茎が長くなるため折れやすい。

隣地との境界フェンスの下のはまだ背が低く安定していると思っていたのですが.......

わずかな雪でダウン。

自力で再起は出来ませんから、折れたところから切り取って生け花として楽しみます。

10cmの積雪では地に伏すものが続出。

花が地面につくと花弁が汚れ、生け花にも使えなくなってしまいます。

中央左下の黒い実はヤブランです。

大雪の予報を聞いて折れた花を切り取りました。

三つに分けて二つは庭を手伝っていただくシルバーさん達に差し上げました。

まずは大きな花器に生けて、普段は暖房を入れない和室に置きます。

暖かい部屋においた花は早く咲き終えるのでここから補給するのです。

年が明けていよいよ断捨離を迫られる日々。

でもこの地の冬はこれが最後かと思うとやはり庭も気になります。

迷いつつも、最後の年の庭の様子を少しばかり写しました。

シモバシラの霜柱

体感温度は低いのに年末はこの庭のシモバシラには霜柱ができませんでした。

シモバシラの周りにクリスマスローズが増えすぎたからでしょうか。

友人から30cmもある霜柱の画像が届くと少々気になります。

1月4日、やっとこの冬初めての霜柱が形成されました(気温−1℃)。

クリスマスローズの葉を避けて、何とか接写を試みました。

まだ9時だというのにもう解け始めています。

1月12日、本格的寒波襲来、さすがに一気に氷の花が開きました(気温−3℃)。

8時45分、きりりと巻いた多数の糸車。

固く凍りついて触っても崩れません。

9時過ぎると陽が差し込んできました。

普通はこのころになると解け始めますがこの日はまだ固い。

9時38分、さすがに緩んできました。

10時45分 次第に解けていきます。

こんな日だったら 10時開園の植物園でも何とか霜柱が見られますね。

こちらは6年前に植えたシモバシラですが一向に大きくなりません。

霜柱も小さいのですが、左のは太くたくましい。

この庭のシモバシラについては2017.1.30.「シモバシラの霜柱」の項にまとめてあります。

ニホンズイセン

殺風景な冬の庭を労無く彩ってくれるのはニホンズイセン。

手間いらずで有り難いのですが雪に弱いのが難点です。

日陰では特に花茎が長くなるため折れやすい。

隣地との境界フェンスの下のはまだ背が低く安定していると思っていたのですが.......

わずかな雪でダウン。

自力で再起は出来ませんから、折れたところから切り取って生け花として楽しみます。

10cmの積雪では地に伏すものが続出。

花が地面につくと花弁が汚れ、生け花にも使えなくなってしまいます。

中央左下の黒い実はヤブランです。

大雪の予報を聞いて折れた花を切り取りました。

三つに分けて二つは庭を手伝っていただくシルバーさん達に差し上げました。

まずは大きな花器に生けて、普段は暖房を入れない和室に置きます。

暖かい部屋においた花は早く咲き終えるのでここから補給するのです。

2018-01-30 23:59

コメント(18)

ケヤキとの30年 [庭便り(冬)]

ケヤキとの30年

突然ですが、今秋転居することになりました。

残念ながらこの庭とも別れねばなりません。

急展開に戸惑いつつ、まずは戸棚いっぱいのアルバムの整理から始めました。

写真には40余年の間の庭の変遷も垣間見られます。

中でも今はなき「ケヤキ」が強く思い出されてここに特記することにしました。

1972年、東京都府中市へ息子の出生届を提出しました。

そこで「記念にどうぞ」と言われて5種類ほどの苗木から選んだのがケヤキでした。

府中の駅前には天然記念物の見事なケヤキ並木があり、それに因んだのです。

箸ほどの太さの苗木を鉢に植え、エレベーターのない官舎の5階のベランダに置きました。

2年後当地へ転居、高さ2mくらいになっていたケヤキも載せて来ました。

当地は元は畑で日当たり抜群、地植えにしたケヤキはどんどん大きくなりました。

4年後増築の際、居間の前庭に移植するとますます成長。

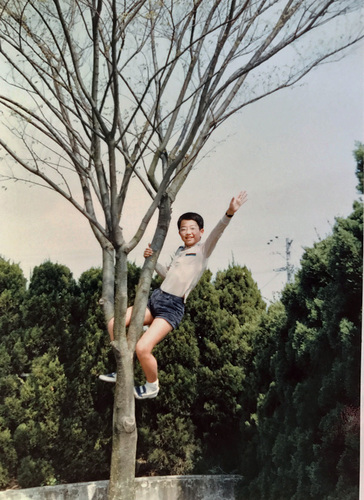

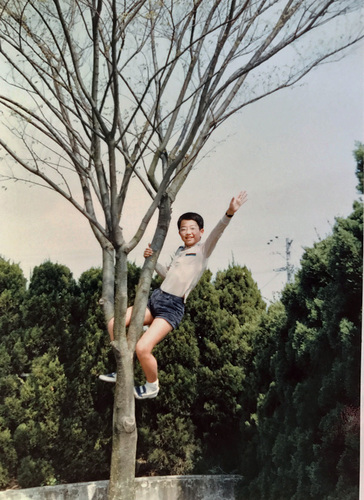

これは1982年、息子が10才の時の写真です。

ケヤキも10年でこんなに大きく育ちました。

上の写真の下方には低いコンクリートの仕切りが見えます。

後に撤去し、段差は斜面になりました。

一方、増築に際し仕事場の前にはもう1本、クスノキが植えられました。

ケヤキとクスノキは競い合うかのように成長(中央の花はヒメコブシ)。

ケヤキの木陰は涼しく、その下の芝生も何とか育っていました。

しかし、こんもり茂ったクスノキは仕事場を暗くし、下の芝生は枯れていきます。

家庭菜園を掘ればケヤキの網状の根とクスノキの樟脳の香りのする根が絡み合っていました。畑の肥料はこれら2本の大木に吸い上げられ野菜の育ちは悪くなる一方です。

2000年、遂にガーデナーに相談、クスノキを伐採するしかないと言われ、意を決して伐採撤去、代わりに花木と草花の庭が誕生しました。

一方、ケヤキとは共存したいと思い、畑へ伸びる根を切り、境界にコンクリート柵を埋めてもらいました。

そのあとは野菜の育ちもよくなりめでたしめでたし。

と思ったのも束の間、その2年後の夏、ケヤキは早々と落葉、樹皮に亀裂が現れました。

後から思えば畑に向かう主根を切ってしまったのでしょう。

ケヤキは強いと思い込み、根を半分にして成長を止めようと思ったのです。

かわいそうなことをしました。今だに心が痛みます。

ケヤキの幹の一番太い部分は漆工芸家さんにもらわれて行きました。

その上の幹は今も庭隅にあります。

さらにその上の分岐した部分で木工作家(はせ工房)さんが子供用の椅子4つとテーブルを作って下さいました。

ケヤキの根元にはこの庭の主だった愛犬が眠っています。

寂しくなった空間に耐えられず、翌春オオバボダイジュを植えました。

ケヤキの切り株はそのまま残しましたが、芽吹くことはなく次第に朽ちて行きました。

突然ですが、今秋転居することになりました。

残念ながらこの庭とも別れねばなりません。

急展開に戸惑いつつ、まずは戸棚いっぱいのアルバムの整理から始めました。

写真には40余年の間の庭の変遷も垣間見られます。

中でも今はなき「ケヤキ」が強く思い出されてここに特記することにしました。

1972年、東京都府中市へ息子の出生届を提出しました。

そこで「記念にどうぞ」と言われて5種類ほどの苗木から選んだのがケヤキでした。

府中の駅前には天然記念物の見事なケヤキ並木があり、それに因んだのです。

箸ほどの太さの苗木を鉢に植え、エレベーターのない官舎の5階のベランダに置きました。

2年後当地へ転居、高さ2mくらいになっていたケヤキも載せて来ました。

当地は元は畑で日当たり抜群、地植えにしたケヤキはどんどん大きくなりました。

4年後増築の際、居間の前庭に移植するとますます成長。

これは1982年、息子が10才の時の写真です。

ケヤキも10年でこんなに大きく育ちました。

上の写真の下方には低いコンクリートの仕切りが見えます。

後に撤去し、段差は斜面になりました。

一方、増築に際し仕事場の前にはもう1本、クスノキが植えられました。

ケヤキとクスノキは競い合うかのように成長(中央の花はヒメコブシ)。

ケヤキの木陰は涼しく、その下の芝生も何とか育っていました。

しかし、こんもり茂ったクスノキは仕事場を暗くし、下の芝生は枯れていきます。

家庭菜園を掘ればケヤキの網状の根とクスノキの樟脳の香りのする根が絡み合っていました。畑の肥料はこれら2本の大木に吸い上げられ野菜の育ちは悪くなる一方です。

2000年、遂にガーデナーに相談、クスノキを伐採するしかないと言われ、意を決して伐採撤去、代わりに花木と草花の庭が誕生しました。

一方、ケヤキとは共存したいと思い、畑へ伸びる根を切り、境界にコンクリート柵を埋めてもらいました。

そのあとは野菜の育ちもよくなりめでたしめでたし。

と思ったのも束の間、その2年後の夏、ケヤキは早々と落葉、樹皮に亀裂が現れました。

後から思えば畑に向かう主根を切ってしまったのでしょう。

ケヤキは強いと思い込み、根を半分にして成長を止めようと思ったのです。

かわいそうなことをしました。今だに心が痛みます。

ケヤキの幹の一番太い部分は漆工芸家さんにもらわれて行きました。

その上の幹は今も庭隅にあります。

さらにその上の分岐した部分で木工作家(はせ工房)さんが子供用の椅子4つとテーブルを作って下さいました。

ケヤキの根元にはこの庭の主だった愛犬が眠っています。

寂しくなった空間に耐えられず、翌春オオバボダイジュを植えました。

ケヤキの切り株はそのまま残しましたが、芽吹くことはなく次第に朽ちて行きました。

2018-01-10 08:00

コメント(24)

ハナユズ [花木(冬)]

ハナユズ

花柚子 ミカン属の常緑小高木

別名:ハナユ 一才ユズ

学名:Citrus hanayu

寒波到来、鍋料理がうれしい季節になりました。

その頃になると植えればよかったと後悔するのがユズ(学名 Citrus junos)。

でもユズはすぐには収穫できません。

昔から「桃栗3年、柿8年、柚は大馬鹿16年」などと言われています。

ところが今春たまたま蕾が付いているユズの苗を見つけて衝動買いしてしまいました。

幸いにもすぐ開花(5月21日)、実るのでしょうか?

上の方の葉はアゲハに食べられましたが、難なく結実。

10月にはこんなに実が大きくなりました。ここは元駐車場、日当たり抜群です。

それにしてもユズが植えた年に実るとは思いもしませんでした。

12月、落果することもなく揃って黄色く実りました。

実が小さいのはハナユズの証拠。

いいよいよ収穫です。3個は残して8個採りました。

この写真は2009年12月19日、採りたてのユズをいただいて感激して撮ったものです。

これはハナユズではなくユズ、濃い緑の葉も美しい!

やはりハナユズは小さく貧相ですね。

でも植えたその年にこれだけ実ったのですからこれで充分です。

上のユズと同じ器に載せて撮影してみました。

このハナユズは1個約30g、ユズは100gくらいになるようです。

ハナユズは香りもユズには及びませんが、庭でとれたものは新鮮そのもの。

早速、カブの即席漬けや風呂吹き大根などに重宝しました。

来年はもう少し大きくなるでしょうか。

ユズには鋭いトゲがあります。

このハナユズにもユズほどではありませんが、トゲがありました。

ハナユズの中にはトゲのない品種もあるようです。

この庭では今年も僅かながらダイコン・カブ・ミズナ・ホウレンソウなどが育っています。

今年は比較的虫の害が少なく葉もきれいで美味しい。

年の瀬の花はサザンカとツワブキ。

和室の前を明るく彩っています。

真っ白な八重のサザンカ。

ツワブキも高齢になりましたがまだ元気です。

今年は母を送り、喪中のはがきを出しました。

孫たちが来るのも一週後、久しぶりに静かなお正月になりそうです。

花柚子 ミカン属の常緑小高木

別名:ハナユ 一才ユズ

学名:Citrus hanayu

寒波到来、鍋料理がうれしい季節になりました。

その頃になると植えればよかったと後悔するのがユズ(学名 Citrus junos)。

でもユズはすぐには収穫できません。

昔から「桃栗3年、柿8年、柚は大馬鹿16年」などと言われています。

ところが今春たまたま蕾が付いているユズの苗を見つけて衝動買いしてしまいました。

幸いにもすぐ開花(5月21日)、実るのでしょうか?

上の方の葉はアゲハに食べられましたが、難なく結実。

10月にはこんなに実が大きくなりました。ここは元駐車場、日当たり抜群です。

それにしてもユズが植えた年に実るとは思いもしませんでした。

12月、落果することもなく揃って黄色く実りました。

実が小さいのはハナユズの証拠。

いいよいよ収穫です。3個は残して8個採りました。

この写真は2009年12月19日、採りたてのユズをいただいて感激して撮ったものです。

これはハナユズではなくユズ、濃い緑の葉も美しい!

やはりハナユズは小さく貧相ですね。

でも植えたその年にこれだけ実ったのですからこれで充分です。

上のユズと同じ器に載せて撮影してみました。

このハナユズは1個約30g、ユズは100gくらいになるようです。

ハナユズは香りもユズには及びませんが、庭でとれたものは新鮮そのもの。

早速、カブの即席漬けや風呂吹き大根などに重宝しました。

来年はもう少し大きくなるでしょうか。

ユズには鋭いトゲがあります。

このハナユズにもユズほどではありませんが、トゲがありました。

ハナユズの中にはトゲのない品種もあるようです。

この庭では今年も僅かながらダイコン・カブ・ミズナ・ホウレンソウなどが育っています。

今年は比較的虫の害が少なく葉もきれいで美味しい。

年の瀬の花はサザンカとツワブキ。

和室の前を明るく彩っています。

真っ白な八重のサザンカ。

ツワブキも高齢になりましたがまだ元気です。

今年は母を送り、喪中のはがきを出しました。

孫たちが来るのも一週後、久しぶりに静かなお正月になりそうです。

2017-12-29 23:51

コメント(14)

イタチ侵入 [庭便り(秋)]

イタチ侵入

今年の秋は短く早くも伊吹おろしの季節の到来です。

このところ多忙続き、さらにパソコンの不調でブログの更新が遅れました。

まずは今年のイタチの報告をです。

イタチについては前に2回記事にしました。

2010. 9.11.「イタチ出現」

2015. 8.14.「チョウセンイタチ」

これは2015年に庭に来たイタチです。

日本固有種のニホンイタチではなく、外来種のチョウセンイタチだと思います。

10月の初め頃から深夜天井に怪しい物音!

どうもネズミの足音ではなくもっと大きな動物のもののようです。

ネットで調べるとアライグマ、ハクビシン、イタチが怪しいと。

音がするのは築50年の古い建物の天井。どこから入ったのでしょう?

点検すると床下通気口の鉄の棒の先が右2本欠けていました。

(この写真では見難いですね。)

ここにステンレスの網を張ってもらって、もう安心。

と思ったのも束の間、2〜3週後からまた時々同じような音が聞こえ始めました。

再度見てもらうと、何と今度はコンクリートの接ぎ目に穴が空いていました。

39年前、新築と既存の建物を接続した部位です。

ここは初めの修理の時には穴はなく、侵入口を塞がれたイタチが割れ目を引っ掻いてコンクリート片を落とたのではないかと疑われます。

下のタイルの幅は10.8cmですから、穴はイタチが辛うじて入れるくらいの大きさです。

イタチが中にいるまま閉じてはたいへんですから、天井の改口を開けて蚊取り線香を焚きました。

天井裏にいる動物を追い出してから閉じるという想定です。

その後左官屋さんにきれいに修復していただきました。

2015年の記事にイタチの被害に遭われた方から警告のコメントをいただいていました。

それが今年は現実になってしまったのです。

災難ではありましたが、まだ巣ができていなかったことが幸いでした。

夏は暑さを避け軒下などに穴を掘ってねぐらにするそうです。

それらしき穴も確かにありました。

今年も子連れのイタチを見ましたから、ここで育ったのかもしれませんね。

庭の花も少なくなりました。

晴天の日に眩しく映えていたヤツデとナンテン。

今年のドウダンの紅葉はまあまあというところでした。

早くも咲いたワビスケ。

ピンクのワビスケはやや小柄ですが、花数は白に負けないほどです。

これからお正月まで明るく彩ってくれることでしょう。

今年の秋は短く早くも伊吹おろしの季節の到来です。

このところ多忙続き、さらにパソコンの不調でブログの更新が遅れました。

まずは今年のイタチの報告をです。

イタチについては前に2回記事にしました。

2010. 9.11.「イタチ出現」

2015. 8.14.「チョウセンイタチ」

これは2015年に庭に来たイタチです。

日本固有種のニホンイタチではなく、外来種のチョウセンイタチだと思います。

10月の初め頃から深夜天井に怪しい物音!

どうもネズミの足音ではなくもっと大きな動物のもののようです。

ネットで調べるとアライグマ、ハクビシン、イタチが怪しいと。

音がするのは築50年の古い建物の天井。どこから入ったのでしょう?

点検すると床下通気口の鉄の棒の先が右2本欠けていました。

(この写真では見難いですね。)

ここにステンレスの網を張ってもらって、もう安心。

と思ったのも束の間、2〜3週後からまた時々同じような音が聞こえ始めました。

再度見てもらうと、何と今度はコンクリートの接ぎ目に穴が空いていました。

39年前、新築と既存の建物を接続した部位です。

ここは初めの修理の時には穴はなく、侵入口を塞がれたイタチが割れ目を引っ掻いてコンクリート片を落とたのではないかと疑われます。

下のタイルの幅は10.8cmですから、穴はイタチが辛うじて入れるくらいの大きさです。

イタチが中にいるまま閉じてはたいへんですから、天井の改口を開けて蚊取り線香を焚きました。

天井裏にいる動物を追い出してから閉じるという想定です。

その後左官屋さんにきれいに修復していただきました。

2015年の記事にイタチの被害に遭われた方から警告のコメントをいただいていました。

それが今年は現実になってしまったのです。

災難ではありましたが、まだ巣ができていなかったことが幸いでした。

夏は暑さを避け軒下などに穴を掘ってねぐらにするそうです。

それらしき穴も確かにありました。

今年も子連れのイタチを見ましたから、ここで育ったのかもしれませんね。

庭の花も少なくなりました。

晴天の日に眩しく映えていたヤツデとナンテン。

今年のドウダンの紅葉はまあまあというところでした。

早くも咲いたワビスケ。

ピンクのワビスケはやや小柄ですが、花数は白に負けないほどです。

これからお正月まで明るく彩ってくれることでしょう。

2017-12-07 08:00

コメント(16)