原種系チューリップ 「チュリパ・クルシアナ」 [草花(春)]

原種系チューリップ 「チュリパ・クルシアナ」

ユリ科チューリップ属の球根(有皮鱗茎)植物

自生地:イランからチベット

チューリップはスイセンのように植えっぱなしに出来ず、毎年新しく球根を植えないと良い花が咲きませんから敬遠してきました。

ところが4年前「原種系チューリップ」は放りっぱなしでも花が咲くことを知り、その中のチュリパ・クルシアナ(Tulipa clusiana)の改良品種2種を試植しました。

クルシアナ ‘レディジェーン’ Clusiana 'Lady Jane'

クルシアナ ‘シンシア’ Clusiana'Cynthia'

確かにそれから毎年放りっぱなしでも花が咲きます。

そしてその花は憧れのアマナに似ています。

昨秋またクルシアナ ‘レディジェーン’を追加して植え込みました。

クルシアナ ‘レディジェーン’

外花被片の外側はピンク、内花被片は内外共に白色。

夕方になると花はまた蕾のように閉じ、白い覆輪のあるピンクの外花被片だけが見えます。

咲き始め。

花も葉もほっそりしています。

陽を浴びて花が開きました。

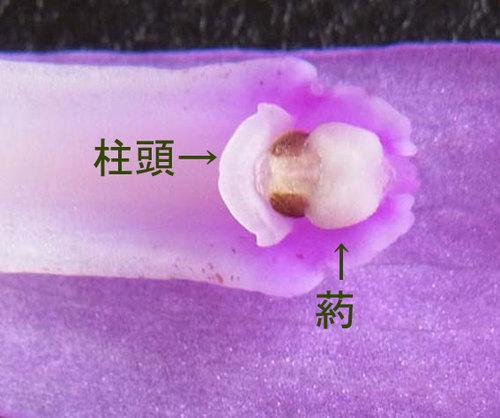

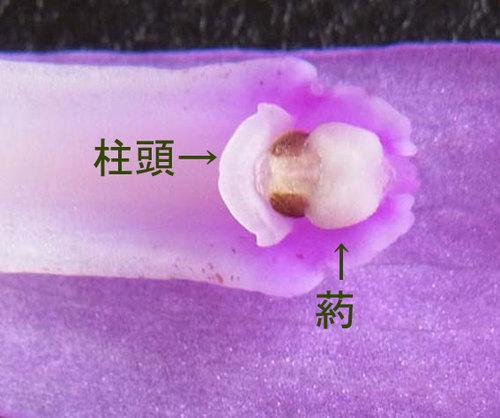

上から見ると白い6弁花に見えます。雌しべ1本、雄しべ6本。

紫色の葯が開きかけています。雌しべの柱頭は3裂。その下部は子房。

花弁が反り返り茎が伸びる頃、花被片は散ります。

クルシアナ ‘シンシア’

外花被片の外側がピンク、内側と内花被片がクリーム色の品種。

今年、クルシアナ ‘レディジェーン’より遅れて咲きました。

右のレディジェーンは花被片が落ちて子房がむき出しになっています。

葯の色は赤褐色。

葉は細くやや白っぽい緑色。

日本のチューリップと言われるアマナやヒロハノアマナは花の形はクルシアナと似ていますが花茎に2〜3枚の苞があるそうです。

追加:2015.4.23.

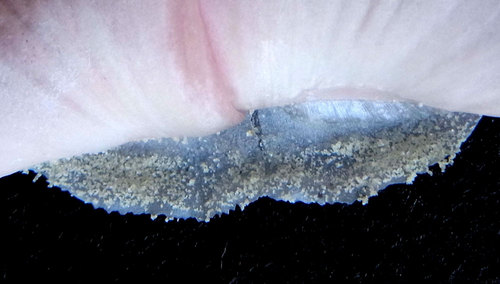

昨年は未熟な果実の写真を撮り忘れましたので本日の果実を追加します。

果実は縦約3cm、横約1cm。

3個採って縦・横の割面を作って並べたところです。薄い種子が6列、柱状に積み重なっています。

昨年は6月に完熟果実を採取しました。

中には小さなポテトチップスのような種子が入っていました。

長径約5mm、やはりユリ科、タカサゴユリの種子とよく似ています。

でも撒くのを忘れていました。これからでもとにかく蒔いてみましょう。

しかし種子からでは5年はかかるそうです。..........花が見られるかどうか?

クリスマスローズの色が褪めてぼんやりした庭が ‘レディジェーン’の紅白でぱっと明るくなりました(4月4日雨上がりの朝)。

チューリップの和名はウッコンコウ(鬱金香)?

いえ、これは誤りのようです。

誤って本草図譜に鬱金香と書かれて明治時代にこう呼ばれたそうです。

その後牧野富太郎博士に指摘されながらもまだ消去されていないようです。

ユリ科チューリップ属の球根(有皮鱗茎)植物

自生地:イランからチベット

チューリップはスイセンのように植えっぱなしに出来ず、毎年新しく球根を植えないと良い花が咲きませんから敬遠してきました。

ところが4年前「原種系チューリップ」は放りっぱなしでも花が咲くことを知り、その中のチュリパ・クルシアナ(Tulipa clusiana)の改良品種2種を試植しました。

クルシアナ ‘レディジェーン’ Clusiana 'Lady Jane'

クルシアナ ‘シンシア’ Clusiana'Cynthia'

確かにそれから毎年放りっぱなしでも花が咲きます。

そしてその花は憧れのアマナに似ています。

昨秋またクルシアナ ‘レディジェーン’を追加して植え込みました。

クルシアナ ‘レディジェーン’

外花被片の外側はピンク、内花被片は内外共に白色。

夕方になると花はまた蕾のように閉じ、白い覆輪のあるピンクの外花被片だけが見えます。

咲き始め。

花も葉もほっそりしています。

陽を浴びて花が開きました。

上から見ると白い6弁花に見えます。雌しべ1本、雄しべ6本。

紫色の葯が開きかけています。雌しべの柱頭は3裂。その下部は子房。

花弁が反り返り茎が伸びる頃、花被片は散ります。

クルシアナ ‘シンシア’

外花被片の外側がピンク、内側と内花被片がクリーム色の品種。

今年、クルシアナ ‘レディジェーン’より遅れて咲きました。

右のレディジェーンは花被片が落ちて子房がむき出しになっています。

葯の色は赤褐色。

葉は細くやや白っぽい緑色。

日本のチューリップと言われるアマナやヒロハノアマナは花の形はクルシアナと似ていますが花茎に2〜3枚の苞があるそうです。

追加:2015.4.23.

昨年は未熟な果実の写真を撮り忘れましたので本日の果実を追加します。

果実は縦約3cm、横約1cm。

3個採って縦・横の割面を作って並べたところです。薄い種子が6列、柱状に積み重なっています。

昨年は6月に完熟果実を採取しました。

中には小さなポテトチップスのような種子が入っていました。

長径約5mm、やはりユリ科、タカサゴユリの種子とよく似ています。

でも撒くのを忘れていました。これからでもとにかく蒔いてみましょう。

しかし種子からでは5年はかかるそうです。..........花が見られるかどうか?

クリスマスローズの色が褪めてぼんやりした庭が ‘レディジェーン’の紅白でぱっと明るくなりました(4月4日雨上がりの朝)。

チューリップの和名はウッコンコウ(鬱金香)?

いえ、これは誤りのようです。

誤って本草図譜に鬱金香と書かれて明治時代にこう呼ばれたそうです。

その後牧野富太郎博士に指摘されながらもまだ消去されていないようです。

2015-04-09 23:49

コメント(16)

コシノコバイモ [草花(春)]

コシノコバイモ

越乃小貝母

ユリ科、バイモ属の多年草

学名:Fritillaria koidzumiana

分布:主に北陸地方(新潟、富山、石川、福井)から山形、まれに岐阜・愛知・静岡

花期:3〜4月

草丈:5〜20cm

昨春セツブンソウを通販で取り寄せる時、一度は見たいと思っていたコシノコバイモを見つけ、追加してしまいました。

しかし、花はほぼ終わっていたため対面は1年待ちとなりました。

今春セツブンソウに続いて開花!

中国原産のバイモ(アミガサユリ)に比べはるかに小さく華奢な花でした。

白っぽい釣鐘状の花が一輪、茎頂から下垂して咲きます。

花の色は白色調のもの、緑色がかったもの、赤紫っぽいものなどいろいろあるようです。

花の長さは1.5cmくらい。

5枚の葉のうち、下の2枚は対生、上3枚は輪生。

花弁は6枚のように見えますが、正しくは外花被片(萼片)3枚と内花被片(花弁)3枚。

コシノコバイモの特徴は花弁の小突起です。

よく見ると小突起は内花被片の縁にあり、外花被片にはありません。

コシノコバイモの芽が出て花が咲くまでを追ってみます。

真ん中の花の芽生えです。

2月2日、5枚の幼い葉で蕾を包むように守りながら伸び出しました。

2月15日、褐色調の葉が開いて蕾が日毎に膨らんでいきます。

左にもう1芽出現!

2月19日、やっと開花。5枚の葉も緑色っぽくなり伸びやかです。

左の蕾は淡紫紅色。

2月20日、雌しべも開いたようです。

左の蕾も開花直前。

2月21日、左もついに開花。でも後ろ向きです。

花の構造を観察します。

上の花と同じく、小突起のある内花被片と突起の無い外花被片が交互に3枚づつ。

花被片内側には点状や線状の模様がにぎやかです。

雄しべは6本、未開のクリーム色の葯が清々しい(2月15日)。

葯が開いて花粉が出ています(2月20日)。

雌しべの柱頭も3裂。

花被片の内側中央にも突起が並んでいます。これは6枚に共通です。

この花では黄〜緑色の帯。蜜標でしょうか?

確認するとこの帯の部分は腺体といわれていました。

こちらの花では腺体の奥の凹みに蜜が光っています。

その奥の天蓋部分の模様は花によって様々、この花では紫褐色の斑点模様が賑やかです。

蜜の部分は外から見える花被片の膨らみと一致します。

花被片を見直すとどれも基部から1/3くらいのところに斑点があり膨らんでいます。

この内側に蜜があって昆虫を呼んでいるのですね。

また、この花では内花被片の先端まで小突起が多発しています。

4花競演(2月21日)。

初めに咲いた花から順にしぼんでいきます(2月28日)。

コバイモは日本のコバイモ類7種の総称です(朝日百科植物の世界 10-21)。

コシノコバイモ(北陸地方〜山形県、まれに静岡・愛知・岐阜県)、

ミノコバイモ(美濃=岐阜県)、カイコバイモ(甲斐=山梨県)、

トサコバイモ(土佐=高知県)、アワコバイモ(阿波=徳島県)、

イズモコバイモ(出雲=島根県)、ホソバコバイモ(九州北部、山口県、兵庫県)。

いずれも絶滅が危惧されており、種子から殖やした球根が流通しています。

このうちコシノコバイモが最も大型で個体数も多いそうです。

越乃小貝母

ユリ科、バイモ属の多年草

学名:Fritillaria koidzumiana

分布:主に北陸地方(新潟、富山、石川、福井)から山形、まれに岐阜・愛知・静岡

花期:3〜4月

草丈:5〜20cm

昨春セツブンソウを通販で取り寄せる時、一度は見たいと思っていたコシノコバイモを見つけ、追加してしまいました。

しかし、花はほぼ終わっていたため対面は1年待ちとなりました。

今春セツブンソウに続いて開花!

中国原産のバイモ(アミガサユリ)に比べはるかに小さく華奢な花でした。

白っぽい釣鐘状の花が一輪、茎頂から下垂して咲きます。

花の色は白色調のもの、緑色がかったもの、赤紫っぽいものなどいろいろあるようです。

花の長さは1.5cmくらい。

5枚の葉のうち、下の2枚は対生、上3枚は輪生。

花弁は6枚のように見えますが、正しくは外花被片(萼片)3枚と内花被片(花弁)3枚。

コシノコバイモの特徴は花弁の小突起です。

よく見ると小突起は内花被片の縁にあり、外花被片にはありません。

コシノコバイモの芽が出て花が咲くまでを追ってみます。

真ん中の花の芽生えです。

2月2日、5枚の幼い葉で蕾を包むように守りながら伸び出しました。

2月15日、褐色調の葉が開いて蕾が日毎に膨らんでいきます。

左にもう1芽出現!

2月19日、やっと開花。5枚の葉も緑色っぽくなり伸びやかです。

左の蕾は淡紫紅色。

2月20日、雌しべも開いたようです。

左の蕾も開花直前。

2月21日、左もついに開花。でも後ろ向きです。

花の構造を観察します。

上の花と同じく、小突起のある内花被片と突起の無い外花被片が交互に3枚づつ。

花被片内側には点状や線状の模様がにぎやかです。

雄しべは6本、未開のクリーム色の葯が清々しい(2月15日)。

葯が開いて花粉が出ています(2月20日)。

雌しべの柱頭も3裂。

花被片の内側中央にも突起が並んでいます。これは6枚に共通です。

この花では黄〜緑色の帯。蜜標でしょうか?

確認するとこの帯の部分は腺体といわれていました。

こちらの花では腺体の奥の凹みに蜜が光っています。

その奥の天蓋部分の模様は花によって様々、この花では紫褐色の斑点模様が賑やかです。

蜜の部分は外から見える花被片の膨らみと一致します。

花被片を見直すとどれも基部から1/3くらいのところに斑点があり膨らんでいます。

この内側に蜜があって昆虫を呼んでいるのですね。

また、この花では内花被片の先端まで小突起が多発しています。

4花競演(2月21日)。

初めに咲いた花から順にしぼんでいきます(2月28日)。

コバイモは日本のコバイモ類7種の総称です(朝日百科植物の世界 10-21)。

コシノコバイモ(北陸地方〜山形県、まれに静岡・愛知・岐阜県)、

ミノコバイモ(美濃=岐阜県)、カイコバイモ(甲斐=山梨県)、

トサコバイモ(土佐=高知県)、アワコバイモ(阿波=徳島県)、

イズモコバイモ(出雲=島根県)、ホソバコバイモ(九州北部、山口県、兵庫県)。

いずれも絶滅が危惧されており、種子から殖やした球根が流通しています。

このうちコシノコバイモが最も大型で個体数も多いそうです。

2015-03-05 23:49

コメント(12)

日陰に咲く花 2014 [草花(春)]

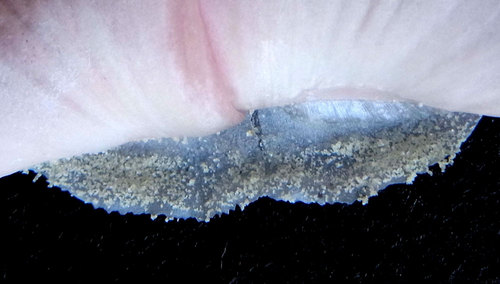

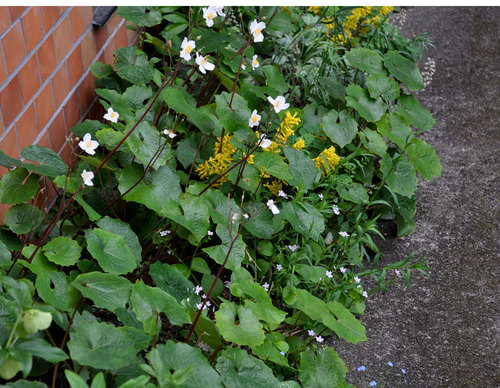

3年前につくった日陰の庭も消えるものあり、加えたものあり、様子が変ってきました。

ここは何故か植え過ぎて過密になっています。

左の白い花はアリウム・トリクエトルム、その右はイカリソウ、右下はサクラソウ。

奥にはクリスマスローズ、銅葉ヒューケラ、シロホトトギスなど。

アリウム・トリクエトルムは2年前にMさんにいただいたネギ科の花。

繁殖力旺盛と聞きましたが、日陰ではこじんまりと納まっています。

日向では条件がいいと大群落をつくるようです。

ここでは俯き加減に咲く清楚な花です。

覗けば小さなユリの花のよう。和名はミツカドネギ。

8年前に前庭の木陰に植えたのに絶えてしまったサクラソウ。

その後 I さんがお庭から持ってきて植えて下さったのにまたまた消えてしまいました。

昨春再び I さんが苗を持参、今度は日陰の庭に植えてもらい、無事に2度目の花を見ることが出来ました。

もう1株は園芸品種のサクラソウ、淡桃色の花弁にたくさんの切れ込みが入っています。

2株とも昨年に続き今年もめでたく花が咲きました。

日陰が好きらしく葉が美しく繁ったイカリソウ。

でも日陰でこの花の細部を写すのはとてもむずかしい。

前庭のサクラの下のイカリソウは銅葉。

毛深い若葉もうっすら褐色がかっています。

花を下から見るとほんとうに碇のように輝いていました。

これもI さんからいただいたケマンソウ科の草花。

さて本名は?

薄紫色の淡い色合いが奥床しい。

苞葉はムラサキケマンのような切れ込みが無く、先の尖った卵形。

この形からジロボウエンゴサクとわかりました。

ユキザサも毎年咲きます。

柔らかい笹の葉のような葉。

伸びた花茎に白い小花が散りばめられます。

真紅の実をつけるそうですが、ここでは緑色の実しか見ていません。

これも I さんからいただいた「大輪バイカカラマツ」と表示があった花。

大輪と言っても大きな花でも1cmを少し越えるだけで、草丈は15cmくらい。

以前植えた小さなバイカカラマツの花は消えてしまいました。

ヒメイズイも毎年咲くのに写真を取り損ねてしまいます。

アマドコロと同じくナルコユリ属の花。

艶やかな緑色の葉が美しい。これも草丈約15cm。

背が低い上に釣鐘型の花は写しにくいのです。

コリダリス カナリーフェザーは3年前植えたまま、毎年咲いています。

いかにも温室育ちという感じですが意外に丈夫。

キケマン属の栽培種で花期が長く手間要らずの日陰の花です。

これはシラユキゲシの群れ。

地下茎で殖えるのでたちまち広がってしまいます。

前の方に黄色い花が覆われてしまいました。これがコリダス カナリーフェザー!

慌ててこの部分のシラユキゲシを抜去し、生け花にしました。

庭の中の植物の世界にも生存競争があります。

年と共に小さな山野草により惹かれるようになりました。

でも地植えが原則、となると日陰の庭に植えるよりほかありません。

消えてしまったものもありますが、1株残れば翌年リストに加えます。

今年はすでに「今年も咲いた!」で早春の花を纏めました。そのうちヒメリュウキンカ以外は日陰の花です。

これからも絶やさぬよう見守っていこうと思っています。

ここは何故か植え過ぎて過密になっています。

左の白い花はアリウム・トリクエトルム、その右はイカリソウ、右下はサクラソウ。

奥にはクリスマスローズ、銅葉ヒューケラ、シロホトトギスなど。

アリウム・トリクエトルムは2年前にMさんにいただいたネギ科の花。

繁殖力旺盛と聞きましたが、日陰ではこじんまりと納まっています。

日向では条件がいいと大群落をつくるようです。

ここでは俯き加減に咲く清楚な花です。

覗けば小さなユリの花のよう。和名はミツカドネギ。

8年前に前庭の木陰に植えたのに絶えてしまったサクラソウ。

その後 I さんがお庭から持ってきて植えて下さったのにまたまた消えてしまいました。

昨春再び I さんが苗を持参、今度は日陰の庭に植えてもらい、無事に2度目の花を見ることが出来ました。

もう1株は園芸品種のサクラソウ、淡桃色の花弁にたくさんの切れ込みが入っています。

2株とも昨年に続き今年もめでたく花が咲きました。

日陰が好きらしく葉が美しく繁ったイカリソウ。

でも日陰でこの花の細部を写すのはとてもむずかしい。

前庭のサクラの下のイカリソウは銅葉。

毛深い若葉もうっすら褐色がかっています。

花を下から見るとほんとうに碇のように輝いていました。

これもI さんからいただいたケマンソウ科の草花。

さて本名は?

薄紫色の淡い色合いが奥床しい。

苞葉はムラサキケマンのような切れ込みが無く、先の尖った卵形。

この形からジロボウエンゴサクとわかりました。

ユキザサも毎年咲きます。

柔らかい笹の葉のような葉。

伸びた花茎に白い小花が散りばめられます。

真紅の実をつけるそうですが、ここでは緑色の実しか見ていません。

これも I さんからいただいた「大輪バイカカラマツ」と表示があった花。

大輪と言っても大きな花でも1cmを少し越えるだけで、草丈は15cmくらい。

以前植えた小さなバイカカラマツの花は消えてしまいました。

ヒメイズイも毎年咲くのに写真を取り損ねてしまいます。

アマドコロと同じくナルコユリ属の花。

艶やかな緑色の葉が美しい。これも草丈約15cm。

背が低い上に釣鐘型の花は写しにくいのです。

コリダリス カナリーフェザーは3年前植えたまま、毎年咲いています。

いかにも温室育ちという感じですが意外に丈夫。

キケマン属の栽培種で花期が長く手間要らずの日陰の花です。

これはシラユキゲシの群れ。

地下茎で殖えるのでたちまち広がってしまいます。

前の方に黄色い花が覆われてしまいました。これがコリダス カナリーフェザー!

慌ててこの部分のシラユキゲシを抜去し、生け花にしました。

庭の中の植物の世界にも生存競争があります。

年と共に小さな山野草により惹かれるようになりました。

でも地植えが原則、となると日陰の庭に植えるよりほかありません。

消えてしまったものもありますが、1株残れば翌年リストに加えます。

今年はすでに「今年も咲いた!」で早春の花を纏めました。そのうちヒメリュウキンカ以外は日陰の花です。

これからも絶やさぬよう見守っていこうと思っています。

2014-05-13 21:00

コメント(18)

今年も咲いた!(2014 春) [草花(春)]

今年も咲いた!

たのしみは朝おきいでて昨日までなかりし花の咲ける見るとき

この季節は前に記事にした"橘曙覧の独楽吟"のこの歌を反芻しているような日々です。

シラネアオイの開花を見つけた朝は特別うれしくて朝食も忘れるほどでした。

(写真は全て画面をクリックすると大きくなります。)

南の庭のシラネアオイが初めて咲いたのは2011年。

翌年も辛うじて咲いた後、白絹病で枯れました。

北側のこの1株は2011年・2013年に続いて今年も小さいながら清楚な花を見せてくれました。

ほとんど日が当たらない日陰で後のタイルの色も入るので写真が撮りにくい。

ヒトリシズカも健在です。

今年はこぼれ種の2世にも花が着きました。

おとなしくて自己主張しないバイモ、サクラの木の下で毎年ひっそり咲いています。

花はたいてい俯いているので顔が見たいときはそっと葉の上に載せて光を当てます。

内側は意外に華やかで伝統工芸の雰囲気です。

ユリ科ですから3数性、外花被片と内花被片が3枚づつ、雄しべも内外2輪に3本づつ、柱頭は1本で3裂しています。

雪割草はオオミスミソウ・ミスミソウ・スハマソウ・ケスハマソウの総称です。

花が咲く頃は昨年の葉が残っていることが多く、スプリング・エフェメラルとはいえません。

販売されている苗の多くはオオミスミソウの自生地でもある新潟県で交配して作られた栽培種のようです。色とりどりの花を見るとつい購入したくなります。

花に続いて美しい葉が広がりました。州浜模様のようですが?

ショウジョウバカマはつくばいの近くにおいて大切にしているつもりですが、消えていく株が多くて残念です。

ニリンソウとヒメリュウキンカが仲よく同居中。

ニリンソウの花は清楚で気品があります。

ヒメリュウキンカにはいろいろ栽培種があります。

これは初めクリーム色後で白くなる品種です。

この後の花は毎年時間切れで書けなかった花々です。

チオノドクサ(別名 ユキゲユリ)ツルボ属。東地中海沿岸、小アジア原産。

淡いピンクの控えめの花。

ブルンネラ・ ジャックフロストはムラサキ科の宿根草。

ワスレナグサのような花が咲いて斑入りの葉が美しい。

原産地はコーカサス、西シベリアで耐寒性がありますから日陰の庭に地植えにしています。

このキバナカタクリはカリフォルニア原産のエリスロニウム・トルムネンセの交配種(Erythronium ‘Pagoda’)だそうです。

日本のカタクリより丈夫で育て易い品種として流通しています。

以前地植えで大株になったことがありますが、この頃は2株ともそれぞれ2〜3花づつ。

それでも存在価値があって見ればうれしくなる花です。

ツルニチニチソウ(Vinca major)は枝垂れ紅葉の下のカバープランツとして君臨しています。南ヨーロッパ原産。

冷暖房の屋外機の周囲でも平気で繁茂する世話要らずの花です。

葉のフチに黄白色の模様が入る変種。

これも小径と建物の間の隙間に忍び込んで程よく咲いています。

サクラが物足りなさを残して散った後もう庭では若葉が広がりつつあります。

大切な山野草は1輪でも見られた幸せ。

また来年も会えますよう見守っていきます。

たのしみは朝おきいでて昨日までなかりし花の咲ける見るとき

この季節は前に記事にした"橘曙覧の独楽吟"のこの歌を反芻しているような日々です。

シラネアオイの開花を見つけた朝は特別うれしくて朝食も忘れるほどでした。

(写真は全て画面をクリックすると大きくなります。)

南の庭のシラネアオイが初めて咲いたのは2011年。

翌年も辛うじて咲いた後、白絹病で枯れました。

北側のこの1株は2011年・2013年に続いて今年も小さいながら清楚な花を見せてくれました。

ほとんど日が当たらない日陰で後のタイルの色も入るので写真が撮りにくい。

ヒトリシズカも健在です。

今年はこぼれ種の2世にも花が着きました。

おとなしくて自己主張しないバイモ、サクラの木の下で毎年ひっそり咲いています。

花はたいてい俯いているので顔が見たいときはそっと葉の上に載せて光を当てます。

内側は意外に華やかで伝統工芸の雰囲気です。

ユリ科ですから3数性、外花被片と内花被片が3枚づつ、雄しべも内外2輪に3本づつ、柱頭は1本で3裂しています。

雪割草はオオミスミソウ・ミスミソウ・スハマソウ・ケスハマソウの総称です。

花が咲く頃は昨年の葉が残っていることが多く、スプリング・エフェメラルとはいえません。

販売されている苗の多くはオオミスミソウの自生地でもある新潟県で交配して作られた栽培種のようです。色とりどりの花を見るとつい購入したくなります。

花に続いて美しい葉が広がりました。州浜模様のようですが?

ショウジョウバカマはつくばいの近くにおいて大切にしているつもりですが、消えていく株が多くて残念です。

ニリンソウとヒメリュウキンカが仲よく同居中。

ニリンソウの花は清楚で気品があります。

ヒメリュウキンカにはいろいろ栽培種があります。

これは初めクリーム色後で白くなる品種です。

この後の花は毎年時間切れで書けなかった花々です。

チオノドクサ(別名 ユキゲユリ)ツルボ属。東地中海沿岸、小アジア原産。

淡いピンクの控えめの花。

ブルンネラ・ ジャックフロストはムラサキ科の宿根草。

ワスレナグサのような花が咲いて斑入りの葉が美しい。

原産地はコーカサス、西シベリアで耐寒性がありますから日陰の庭に地植えにしています。

このキバナカタクリはカリフォルニア原産のエリスロニウム・トルムネンセの交配種(Erythronium ‘Pagoda’)だそうです。

日本のカタクリより丈夫で育て易い品種として流通しています。

以前地植えで大株になったことがありますが、この頃は2株ともそれぞれ2〜3花づつ。

それでも存在価値があって見ればうれしくなる花です。

ツルニチニチソウ(Vinca major)は枝垂れ紅葉の下のカバープランツとして君臨しています。南ヨーロッパ原産。

冷暖房の屋外機の周囲でも平気で繁茂する世話要らずの花です。

葉のフチに黄白色の模様が入る変種。

これも小径と建物の間の隙間に忍び込んで程よく咲いています。

サクラが物足りなさを残して散った後もう庭では若葉が広がりつつあります。

大切な山野草は1輪でも見られた幸せ。

また来年も会えますよう見守っていきます。

2014-04-14 23:37

コメント(16)

ジャーマンアイリス [草花(春)]

ジャーマンアイリス

アヤメ科の多年草

学名:Iris germanica

別名:ドイツアヤメ、ビアテット(ひげ)・アイリス、レインボーリリー

ジャーマンアイリス はドイツ原産のアヤメかと思えそうな名前ですがそうではありません。

本当は地中海沿岸~中近東原産のイリス・ゲルマニカと、いくつかの原種アイリスとの人工交配によって作られた園芸品種の総称なのです。

19世紀初めヨーロッパで生まれたジャーマンアイリス は20世紀にはアメリカで大人気となってさらに品種改良が進み、草丈・花の大きさも様々、花の色も白,黄,青,赤,紫,オレンジ、ピンク,茶,青などの他、2色になるものなど多種多様の品種が生まれました。

うちのジャーマンアイリスは 淡いピンク色、直径15cmほどになる大きな花です。

厚めの葉は巾4〜5cmでやや白っぽい青緑色、花とよく調和します。

水平に開く大きな花弁が外花被片、その間に内花被片が立ち上がっています。

真正面から見ると外花被片は3枚。

花の構造は複雑そうです。

外花被片の真上に1対の葯のような影。

では雌しべはどこにあるのでしょう?

一花採って解体することにしました。

真上からわかるのは大きな3枚の外花被片。

アヤメ科の特徴は3数性。ジャーマンアイリスもそのようです。

外側に大きな外花被片が3枚。

その間に立ち上がっていたのがやや小さい内花被片3枚。

外花被片の基部中央に密生するブラシのような「ひげ」があります。

これはジャーマンアイリスの特徴です。

ひげの両側にも同色の淡い模様が認められます。

アヤメ科の雌しべの構造は複雑です。

これはジャーマンアイリスの花被片合計6枚をとったあとの姿です。

花を真上から見た時中央にもう1枚づつ花弁があるように見えました(3枚上の写真)。

これは花柱枝といわれ、子房の先にある花柱が3つに分かれたものです。

花柱枝の前面に張り付くように立ち上がっているのは雄しべ。

雄しべも計3本。それぞれにⅠ対2本づつの葯があります。

柱頭は花柱枝の先端部の後面にあります。

柱頭の上に広がるひらひらの花弁のような部分は付属体。柱頭や雄しべを保護しています。

柱頭を確認するために付属体を後に曲げました。

柱頭は薄くて柔らかい膜のよう、下部は花柱枝に癒合しています。

でもこの膜のような部分が本当に柱頭の機能をもっているのでしょうか。

花粉を保持できるかどうか試してみます。

花粉が出ている葯を採って此の部分に当てながら軽くこすってみました。

確かに容易に花粉が付着しました。やはりこの帯状の部分が柱頭ですね。

昆虫は黄色い「ひげ」に惹かれてひげの上に降り、蜜を求めてトンネルに潜り込みます。

そのとき昆虫の背で柱頭がめくれて付いていた花粉が付着、さらに進めば雄しべに触れて次の花に花粉を運ぶという仕組みなのでしょう。ひげは蜜標の役目を持っています。

アイリスも自らの花粉を避けるという原則を守っているようです。

昆虫のうち、適合し易いのはマルハナバチなどのハチ類。でもなかなか現れません。

品種改良に利用される人工授粉をしてみましょう。

雌しべの付属体をやさしく後に曲げて柱頭部が見えるように開きます。

他の花から採っておいた葯でなでると帯状に花粉が付きました。

普通は根茎で殖やすジャーマンアイリス、本当に種子ができるのでしょうか。

前日に咲いた花でも花粉は付きます。

ジャーマンアイリスの花は咲いて3日目には萎んで、右のようにみすぼらしくなります。

園芸の原則は次の花を美しく咲かせるためにも「花殻は摘み取るべし」です。

わたしもそれに倣い、今まで結実させたことはなかったのです。

花が萎むとすぐ隣に新しい花が開花します。みっともない花殻は採って捨てていました。

4日前初めて人工授粉した花の苞を押し下げて子房を覗いてみました。

おお、すでに萎れた花の子房が膨らんでいます。左は蕾です。

今年は初めてジャーマンアイリスの種子が見られそうです。

日本では江戸時代からハナショウブが愛好されてきましたが栽培には湿地を要します。

これに対してジャーマンアイリスは乾いた土地に育つため花壇や公園で普通に育てられます。

ジャーマンアイリスの花の構造を調べるうちに深入りしてしまいました。

花が大きいのでアヤメ科の特徴を知るにはよかったと思います。

しかし、素人の覚束ない備忘録です。誤りがありましたらどうぞお教えいただけますようお願いします。

アヤメ科の多年草

学名:Iris germanica

別名:ドイツアヤメ、ビアテット(ひげ)・アイリス、レインボーリリー

ジャーマンアイリス はドイツ原産のアヤメかと思えそうな名前ですがそうではありません。

本当は地中海沿岸~中近東原産のイリス・ゲルマニカと、いくつかの原種アイリスとの人工交配によって作られた園芸品種の総称なのです。

19世紀初めヨーロッパで生まれたジャーマンアイリス は20世紀にはアメリカで大人気となってさらに品種改良が進み、草丈・花の大きさも様々、花の色も白,黄,青,赤,紫,オレンジ、ピンク,茶,青などの他、2色になるものなど多種多様の品種が生まれました。

うちのジャーマンアイリスは 淡いピンク色、直径15cmほどになる大きな花です。

厚めの葉は巾4〜5cmでやや白っぽい青緑色、花とよく調和します。

水平に開く大きな花弁が外花被片、その間に内花被片が立ち上がっています。

真正面から見ると外花被片は3枚。

花の構造は複雑そうです。

外花被片の真上に1対の葯のような影。

では雌しべはどこにあるのでしょう?

一花採って解体することにしました。

真上からわかるのは大きな3枚の外花被片。

アヤメ科の特徴は3数性。ジャーマンアイリスもそのようです。

外側に大きな外花被片が3枚。

その間に立ち上がっていたのがやや小さい内花被片3枚。

外花被片の基部中央に密生するブラシのような「ひげ」があります。

これはジャーマンアイリスの特徴です。

ひげの両側にも同色の淡い模様が認められます。

アヤメ科の雌しべの構造は複雑です。

これはジャーマンアイリスの花被片合計6枚をとったあとの姿です。

花を真上から見た時中央にもう1枚づつ花弁があるように見えました(3枚上の写真)。

これは花柱枝といわれ、子房の先にある花柱が3つに分かれたものです。

花柱枝の前面に張り付くように立ち上がっているのは雄しべ。

雄しべも計3本。それぞれにⅠ対2本づつの葯があります。

柱頭は花柱枝の先端部の後面にあります。

柱頭の上に広がるひらひらの花弁のような部分は付属体。柱頭や雄しべを保護しています。

柱頭を確認するために付属体を後に曲げました。

柱頭は薄くて柔らかい膜のよう、下部は花柱枝に癒合しています。

でもこの膜のような部分が本当に柱頭の機能をもっているのでしょうか。

花粉を保持できるかどうか試してみます。

花粉が出ている葯を採って此の部分に当てながら軽くこすってみました。

確かに容易に花粉が付着しました。やはりこの帯状の部分が柱頭ですね。

昆虫は黄色い「ひげ」に惹かれてひげの上に降り、蜜を求めてトンネルに潜り込みます。

そのとき昆虫の背で柱頭がめくれて付いていた花粉が付着、さらに進めば雄しべに触れて次の花に花粉を運ぶという仕組みなのでしょう。ひげは蜜標の役目を持っています。

アイリスも自らの花粉を避けるという原則を守っているようです。

昆虫のうち、適合し易いのはマルハナバチなどのハチ類。でもなかなか現れません。

品種改良に利用される人工授粉をしてみましょう。

雌しべの付属体をやさしく後に曲げて柱頭部が見えるように開きます。

他の花から採っておいた葯でなでると帯状に花粉が付きました。

普通は根茎で殖やすジャーマンアイリス、本当に種子ができるのでしょうか。

前日に咲いた花でも花粉は付きます。

ジャーマンアイリスの花は咲いて3日目には萎んで、右のようにみすぼらしくなります。

園芸の原則は次の花を美しく咲かせるためにも「花殻は摘み取るべし」です。

わたしもそれに倣い、今まで結実させたことはなかったのです。

花が萎むとすぐ隣に新しい花が開花します。みっともない花殻は採って捨てていました。

4日前初めて人工授粉した花の苞を押し下げて子房を覗いてみました。

おお、すでに萎れた花の子房が膨らんでいます。左は蕾です。

今年は初めてジャーマンアイリスの種子が見られそうです。

日本では江戸時代からハナショウブが愛好されてきましたが栽培には湿地を要します。

これに対してジャーマンアイリスは乾いた土地に育つため花壇や公園で普通に育てられます。

ジャーマンアイリスの花の構造を調べるうちに深入りしてしまいました。

花が大きいのでアヤメ科の特徴を知るにはよかったと思います。

しかし、素人の覚束ない備忘録です。誤りがありましたらどうぞお教えいただけますようお願いします。

2013-05-20 22:10

コメント(19)

シラユキゲシ [草花(春)]

シラユキゲシ

白雪芥子

ケシ科シラユキゲシ属の多年生草本

学 名 Eomecon chionantha Hance

英 名 snow poppy

原 産 中国東部

4月から5月にかけてシラユキゲシが咲き始めます。

名のごとくやわらかく清楚な純白の花です。

建物の北側の軒下、日陰で雨も当たり難い場所ですがたちまち繁茂しました。

20~40cmの帯紫色の花茎の先に数個の蕾ができて1花づつ咲き出します。

ジュズダマの実のような形の蕾を包んでいるのは2枚の萼です。

蕾が開くと萼片は落ちます。この画像ではまだ1枚が残っています。

多数の黄色い若い雄しべと1本の雌しべ。

花は4弁で直径3〜4cm。

葯が開いて花粉が出始めます。

花粉がいっぱい。

ふくよかに花弁が全開したころには雄しべは退化していきます。

右の蕾は萼が1枚落ちてこれから開花するところです。

後ろから見るとシュウメイギクやイチリンソウのよう。

2枚目の萼が落ちずに付いたままの花もありました。

美しいハナアブが訪れました。

ホソヒラタアブの雄でしょうか((画面は全てクリックすると大きくなります)。

今までできるだけきれいな花弁の花を選んで写真を撮ってきましたが、実はシラユキゲシは花弁が傷み易く、しみが出易いのが特徴です。

また花は1日花ではなく徐々に散っていきますから、その間傷んだ花弁の汚れが目立ちます。

この花では雄しべが退化して雌しべの柱頭が2裂しているのが見えています。

しみの出た花の花柄を鋏で切りました。

すると、おやおや、切り口に橙色の液がにじみ出てきました。

太い茎では赤い汁が滴り落ちました。

シラユキゲシの中国名は「血水草」。この現象を表わす命名でしょう。

この液色には驚きましたが、毒性はなく根は生薬「黄水芋」として消炎・解毒に、干した草は「黄水草」として皮膚病に利用されるそうです。

たまたま1本の花茎に蕾・例外の5弁花、花弁1枚散り残った花・若い実が揃いました。

長い葉柄をつけた葉が地面を覆うほどに繁っています。

葉は心臓型で緑の濃淡が美しい。

葉の巾は5〜20cmとする文献もありますが、うちのは5〜12cmくらいです。

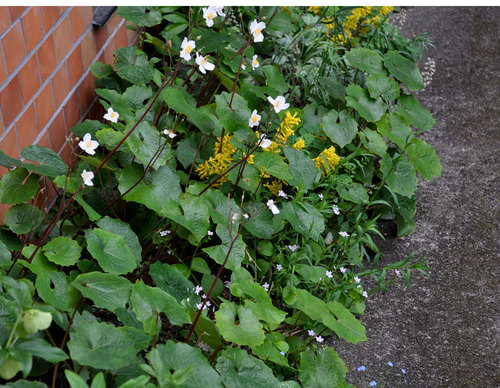

繁殖は横に這う地下茎と種子により極めて旺盛。適地ではたちまち周りの植物に覆い被さります。

うちの庭でもこのような状態では、前からあった花達を絶やさないために前の方は抜かざるを得ません。

しかし、10年ほど前に植えた南の花壇のシラユキゲシは一旦殖えた後次第に減少し、今年は消滅を心配するほどです。

シラユキゲシは山野草として愛される清楚な魅力と、見掛けによらぬ旺盛な繁殖力とを併せ持つ悩ましい植物です。

すでに逸脱して林床一面に咲き誇るシラユキゲシの名所(?)も存在し、この花が付近の生態系を乱す可能性を想定し、園内からは撤去し始めた植物園もあるようです。

しかし花が育ち難い日陰の乾燥地を緑で覆い、やさしい花を咲かせる稀少な植物ですから、園芸用としては理解した上で管理しつつ栽培したいと思っています。

白雪芥子

ケシ科シラユキゲシ属の多年生草本

学 名 Eomecon chionantha Hance

英 名 snow poppy

原 産 中国東部

4月から5月にかけてシラユキゲシが咲き始めます。

名のごとくやわらかく清楚な純白の花です。

建物の北側の軒下、日陰で雨も当たり難い場所ですがたちまち繁茂しました。

20~40cmの帯紫色の花茎の先に数個の蕾ができて1花づつ咲き出します。

ジュズダマの実のような形の蕾を包んでいるのは2枚の萼です。

蕾が開くと萼片は落ちます。この画像ではまだ1枚が残っています。

多数の黄色い若い雄しべと1本の雌しべ。

花は4弁で直径3〜4cm。

葯が開いて花粉が出始めます。

花粉がいっぱい。

ふくよかに花弁が全開したころには雄しべは退化していきます。

右の蕾は萼が1枚落ちてこれから開花するところです。

後ろから見るとシュウメイギクやイチリンソウのよう。

2枚目の萼が落ちずに付いたままの花もありました。

美しいハナアブが訪れました。

ホソヒラタアブの雄でしょうか((画面は全てクリックすると大きくなります)。

今までできるだけきれいな花弁の花を選んで写真を撮ってきましたが、実はシラユキゲシは花弁が傷み易く、しみが出易いのが特徴です。

また花は1日花ではなく徐々に散っていきますから、その間傷んだ花弁の汚れが目立ちます。

この花では雄しべが退化して雌しべの柱頭が2裂しているのが見えています。

しみの出た花の花柄を鋏で切りました。

すると、おやおや、切り口に橙色の液がにじみ出てきました。

太い茎では赤い汁が滴り落ちました。

シラユキゲシの中国名は「血水草」。この現象を表わす命名でしょう。

この液色には驚きましたが、毒性はなく根は生薬「黄水芋」として消炎・解毒に、干した草は「黄水草」として皮膚病に利用されるそうです。

たまたま1本の花茎に蕾・例外の5弁花、花弁1枚散り残った花・若い実が揃いました。

長い葉柄をつけた葉が地面を覆うほどに繁っています。

葉は心臓型で緑の濃淡が美しい。

葉の巾は5〜20cmとする文献もありますが、うちのは5〜12cmくらいです。

繁殖は横に這う地下茎と種子により極めて旺盛。適地ではたちまち周りの植物に覆い被さります。

うちの庭でもこのような状態では、前からあった花達を絶やさないために前の方は抜かざるを得ません。

しかし、10年ほど前に植えた南の花壇のシラユキゲシは一旦殖えた後次第に減少し、今年は消滅を心配するほどです。

シラユキゲシは山野草として愛される清楚な魅力と、見掛けによらぬ旺盛な繁殖力とを併せ持つ悩ましい植物です。

すでに逸脱して林床一面に咲き誇るシラユキゲシの名所(?)も存在し、この花が付近の生態系を乱す可能性を想定し、園内からは撤去し始めた植物園もあるようです。

しかし花が育ち難い日陰の乾燥地を緑で覆い、やさしい花を咲かせる稀少な植物ですから、園芸用としては理解した上で管理しつつ栽培したいと思っています。

2013-05-11 17:00

コメント(16)

ツルオドリコソウ [草花(春)]

ツルオドリコソウ

シソ科 オドリコソウ属 の常緑多年草

学名:Lamium galeobdolon

別名:キバナオドリコソウ

原産:ヨーロッパ東部〜西アジア

ツルオドリコソウは10年ほど前に植えた苗が庭のあちこちに広がり、何もしなくても黄色い元気な花を見せてくれます。

葉に絣のような白色模様が入り、やや日陰で湿り気のある所を好みます。

ツルオドリコソウは白班が葉の主脈の外側に入ります。

花茎の先に輪状に横向きに開く唇形花を多数付けます。

これは日本に自生するオドリコソウと同じ構造で、ヒメオドリコソウやホトケノザともよく似ています。

上唇は兜(かぶと)をかぶったように見えます。

兜の背面には細かい毛がびっしり生えています。

花冠は合弁唇状。下唇は下に反り返って3裂し、紅い模様があります。

オドリコソウでは花はピンク色。

編笠を被って阿波踊りなどを踊る乙女の姿を連想し踊り子草と名付けられたそうです。

下唇の奥の花筒には甘い蜜が貯まっていました。

さて、雄しべはどこにあるのでしょう?

上唇の裏側を撮りました。

艶やかな白い花糸が並んで張り付き、先に2段4個の葯が認められました。

では雌しべは?

こちらは花粉がほぼ出尽くし、下唇も退縮気味。

上唇真ん中に何か尖ったものが見えます。

拡大すると左右の葯の真ん中に白く尖っているのが雌しべの柱頭のよう。

上唇を反らして雄しべの後側を見ます。

真ん中に細い雌しべが見えました。

上唇を取り除いて雄しべを左右にずらすと、雌しべの細い花糸と2裂した柱頭が現れました。

「昆虫の集まる花ハンドブック 田中肇著」を見るとコマルハナバチがオドリコソウの蜜を吸うため花に入り込み、その背が雌しべ雄しべにぴったり触れている写真が載っていました。

ツルオドリコソウもマルハナバチ類が蜜を求めて訪問するのを待っているのでしょう。

ツルオドリコソウの花は直立した茎に付きますが、さらに匍匐性の茎を伸ばして広がります。

同じく匍匐茎で繁殖するツルニチニチソウとは花の咲く時期も重なり良く調和します。

数年前ピンク色のツルニチニチソウを入手しましたが、1年で消えてしまいました。

これは白班が葉の主脈部にあるため、L. maculatum と思われます。

シソ科 オドリコソウ属 の常緑多年草

学名:Lamium galeobdolon

別名:キバナオドリコソウ

原産:ヨーロッパ東部〜西アジア

ツルオドリコソウは10年ほど前に植えた苗が庭のあちこちに広がり、何もしなくても黄色い元気な花を見せてくれます。

葉に絣のような白色模様が入り、やや日陰で湿り気のある所を好みます。

ツルオドリコソウは白班が葉の主脈の外側に入ります。

花茎の先に輪状に横向きに開く唇形花を多数付けます。

これは日本に自生するオドリコソウと同じ構造で、ヒメオドリコソウやホトケノザともよく似ています。

上唇は兜(かぶと)をかぶったように見えます。

兜の背面には細かい毛がびっしり生えています。

花冠は合弁唇状。下唇は下に反り返って3裂し、紅い模様があります。

オドリコソウでは花はピンク色。

編笠を被って阿波踊りなどを踊る乙女の姿を連想し踊り子草と名付けられたそうです。

下唇の奥の花筒には甘い蜜が貯まっていました。

さて、雄しべはどこにあるのでしょう?

上唇の裏側を撮りました。

艶やかな白い花糸が並んで張り付き、先に2段4個の葯が認められました。

では雌しべは?

こちらは花粉がほぼ出尽くし、下唇も退縮気味。

上唇真ん中に何か尖ったものが見えます。

拡大すると左右の葯の真ん中に白く尖っているのが雌しべの柱頭のよう。

上唇を反らして雄しべの後側を見ます。

真ん中に細い雌しべが見えました。

上唇を取り除いて雄しべを左右にずらすと、雌しべの細い花糸と2裂した柱頭が現れました。

「昆虫の集まる花ハンドブック 田中肇著」を見るとコマルハナバチがオドリコソウの蜜を吸うため花に入り込み、その背が雌しべ雄しべにぴったり触れている写真が載っていました。

ツルオドリコソウもマルハナバチ類が蜜を求めて訪問するのを待っているのでしょう。

ツルオドリコソウの花は直立した茎に付きますが、さらに匍匐性の茎を伸ばして広がります。

同じく匍匐茎で繁殖するツルニチニチソウとは花の咲く時期も重なり良く調和します。

数年前ピンク色のツルニチニチソウを入手しましたが、1年で消えてしまいました。

これは白班が葉の主脈部にあるため、L. maculatum と思われます。

2013-04-25 18:31

コメント(12)

ハルオコシ・ヤブイチゲ・ニリンソウ [草花(春)]

ハルオコシ・ヤブイチゲ・ニリンソウ

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

これらイチリンソウ属の花には花弁はなく、花弁状の萼片と多数の雄しべがあります。

いずれもスプリング・エフェメラルとして知られています。

ハルオコシ

学名:Anemone nemorosa ‘bractea plena’

ユーラシア大陸原産のAnemone nemorosaの八重咲き品種。

花の大きさ 2〜2.5cm。葉は3出複葉。

半八重咲きの白い花びらは萼片。

周りにも緑色の花びらがあるのでしょうか?

この花は周りの緑色は葉のように見えます。

緑色の花弁のように見えるものは萼片と総苞だそうです。

後から見てみましょう。

総苞が葉に変化したのですね。

3月、日陰の庭に何か妖しいものが芽生えました。

これは一体なんだろうと悩みました。

特徴ある3出複葉が開いてやっとハルオコシとわかりました。

とても妖精の手には見えません。

ヤブイチゲ(八重咲きイチリンソウ)

薮一華

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

学名:Anemone nemorosa 'Alba Plena'

英名:Wood anemone、 Windflower

イチリンソウ属には約150種があり汎世界的にに分布するそうです。

これもその1種でヨーロッパに自生するAnemone nemorosaの変種だそうです。

白い花弁にみえるのはやはり萼片で6〜9枚くらいあります。直径約2.5cm。

中央部はしべがが弁化したものだそうで、ボンボン飾りをつけたようでかわいい。

白絹のような白い花は白飛びして撮り難い。

ヤブイチゲの名に違和感を感じるような明るい花です。

キクザキイチゲ

菊咲一華

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

学名:Anemone pseudoaltaica

別名:キクザキイチリンソウ(菊咲一輪草)

分布:近畿地方以北~北海道

長く憧れだった花。最近、意を決して苗を入手しました。

この花は一部の県ではレッドリストの絶滅危惧種に指定されています。

送られた時咲いていたこの花はまだ「夕菅の庭の花」ではありません。

来春花が見られますよう大切に育てます。

ニリンソウ

二輪草

キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。

学名:Anemone flaccida

分布:東アジア(日本では北海道から九州)。

5枚の白い萼片が花弁のように輝いています。

花の大きさ 1.5~2cm.。

白い多数の雄しべと黄色の雌しべ。

複数の心皮からなる雌しべが中央に集まり、それぞれの柱頭を球状に配列しています。

この多心皮の構造はキンポウゲ科の特色で、原始的な植物の形態と考えられています。

葉腋から2輪目の蕾が出始めました。これで二輪草になれます。

これは3輪咲きそう。

多くは2輪、時々1輪や3輪・4輪も。

側面を見てみます。

長い花柄の上にも萼は見当たりません。

ゆらゆらと風にそよぐ様子は小さなシュウメイギクのようです。

確かにシュウメイギクもキンポウゲ科 イチリンソウ属ですから当然ですね。

ニリンソウも蜜は作りませんが花粉に来る昆虫による虫媒花です。

一番上の花にいるのはクモ。

上の花では雌しべのひとつが膨らんで緑色の果実が出来つつあります。

儚げな花は意外に丈夫でまわりのホタルブクロやキチジョウソウなど繁殖力旺盛な花々に埋もれそうになりながらも毎年殖えています。

地下茎と種子との併用によって見掛け以上にたくましく生きる花のようです。

日陰の庭を作ってから山野草を育てる楽しみがふえました。

今回はその中からイチリンソウ・ニリンソウをまとめました。

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

これらイチリンソウ属の花には花弁はなく、花弁状の萼片と多数の雄しべがあります。

いずれもスプリング・エフェメラルとして知られています。

ハルオコシ

学名:Anemone nemorosa ‘bractea plena’

ユーラシア大陸原産のAnemone nemorosaの八重咲き品種。

花の大きさ 2〜2.5cm。葉は3出複葉。

半八重咲きの白い花びらは萼片。

周りにも緑色の花びらがあるのでしょうか?

この花は周りの緑色は葉のように見えます。

緑色の花弁のように見えるものは萼片と総苞だそうです。

後から見てみましょう。

総苞が葉に変化したのですね。

3月、日陰の庭に何か妖しいものが芽生えました。

これは一体なんだろうと悩みました。

特徴ある3出複葉が開いてやっとハルオコシとわかりました。

とても妖精の手には見えません。

ヤブイチゲ(八重咲きイチリンソウ)

薮一華

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

学名:Anemone nemorosa 'Alba Plena'

英名:Wood anemone、 Windflower

イチリンソウ属には約150種があり汎世界的にに分布するそうです。

これもその1種でヨーロッパに自生するAnemone nemorosaの変種だそうです。

白い花弁にみえるのはやはり萼片で6〜9枚くらいあります。直径約2.5cm。

中央部はしべがが弁化したものだそうで、ボンボン飾りをつけたようでかわいい。

白絹のような白い花は白飛びして撮り難い。

ヤブイチゲの名に違和感を感じるような明るい花です。

キクザキイチゲ

菊咲一華

キンポウゲ科 イチリンソウ属 Anemoneの多年草

学名:Anemone pseudoaltaica

別名:キクザキイチリンソウ(菊咲一輪草)

分布:近畿地方以北~北海道

長く憧れだった花。最近、意を決して苗を入手しました。

この花は一部の県ではレッドリストの絶滅危惧種に指定されています。

送られた時咲いていたこの花はまだ「夕菅の庭の花」ではありません。

来春花が見られますよう大切に育てます。

ニリンソウ

二輪草

キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。

学名:Anemone flaccida

分布:東アジア(日本では北海道から九州)。

5枚の白い萼片が花弁のように輝いています。

花の大きさ 1.5~2cm.。

白い多数の雄しべと黄色の雌しべ。

複数の心皮からなる雌しべが中央に集まり、それぞれの柱頭を球状に配列しています。

この多心皮の構造はキンポウゲ科の特色で、原始的な植物の形態と考えられています。

葉腋から2輪目の蕾が出始めました。これで二輪草になれます。

これは3輪咲きそう。

多くは2輪、時々1輪や3輪・4輪も。

側面を見てみます。

長い花柄の上にも萼は見当たりません。

ゆらゆらと風にそよぐ様子は小さなシュウメイギクのようです。

確かにシュウメイギクもキンポウゲ科 イチリンソウ属ですから当然ですね。

ニリンソウも蜜は作りませんが花粉に来る昆虫による虫媒花です。

一番上の花にいるのはクモ。

上の花では雌しべのひとつが膨らんで緑色の果実が出来つつあります。

儚げな花は意外に丈夫でまわりのホタルブクロやキチジョウソウなど繁殖力旺盛な花々に埋もれそうになりながらも毎年殖えています。

地下茎と種子との併用によって見掛け以上にたくましく生きる花のようです。

日陰の庭を作ってから山野草を育てる楽しみがふえました。

今回はその中からイチリンソウ・ニリンソウをまとめました。

2013-04-19 23:21

コメント(17)

シラン [草花(春)]

シラン

紫蘭

ラン科 シラン属の宿根草

原産地:日本 台湾 中国

草丈:30〜50 cm

花期: 4〜5 月

シランは一度植えると放りっぱなしでも毎年咲いてくれる重宝な宿根草です。

自生種の花は赤紫色。

うつむき加減に咲く花ですが、正面から見れば正しくラン。

栽培種の口紅シランは気品があります。

唇弁が淡いピンク。口紅シランとは言い得て妙な命名です。

もう1種の栽培種はシロバナシラン。

これも和室の1輪差しにぴったりの清楚な花です。

葉の縁が白いのはフクリンシランというようです。これはシロバナフクリンシランというのでしょうか。

花は庭では純白に見えましたが、この拡大画像を見ると唇弁にかすかなピンクが浮かんでいます。

今までランの花の構造を確認したことがありません。

まずはクチベニシランを覗き見してみます。

何だかヒトの口の中を見るような感じです。あーん。

覗いただけではわかりません。自庭の草花ならでは、1花摘み取って調べてみます。

上顎にあたる部分は蕊柱といって、雄しべと雌しべが合着して柱状になっています。

蕊柱を起こします。

先端にある白い塊は葯です。葯の中には花粉があるはず。

赤い矢印のところに細い枝を差し込みます。

はーい、枝先に着いてきたのは花粉の塊。

葯(左)は空っぽになりました。

この花粉の塊の存在は2年前、なかなかさんのブログで教わりました(後述)。

昨年は機を逃し、今年やっとこれを追試することが出来ました。

もう一度赤いシランで確認します。

蕊柱を背萼片の上に倒したところです。

先端に葯、その下に柱頭があります。

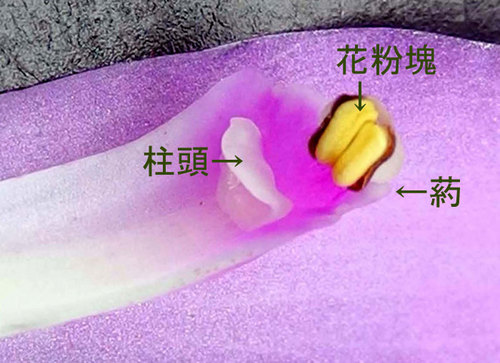

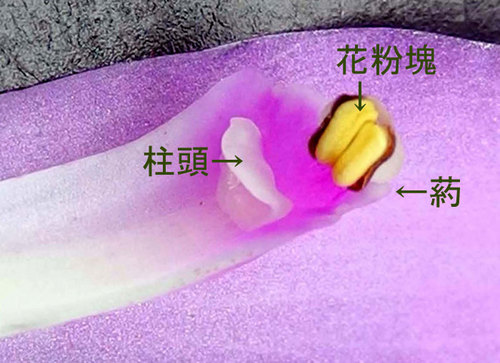

そうっと葯を反転させると1対の黄色い塊が現れました。

これは花粉塊といって花粉が塊状になったもので、ラン科の特徴とされます。

花粉塊は昆虫に持ち運ばれるように粘着性がありますので、小枝の先でつつくと容易に付着するのです。

シランはこうして受粉結実し、細長い果実を作ります。

花の近くに昨年の蒴果の殻が未だ残っていました。

シランは偽球茎と種子との両方で繁殖するため、放っておいても殖えていくようです。

なかなかさんはホームページ「花*花・Flora」「なかなかの植物ルーム」の中の「ラン科の花 花粉塊」の項で花粉塊のことをわかり易く説明されています。

そこには背中に花粉塊をつけたハナバチ の貴重な画像もありますので是非ごらん下さい。

http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/kahun-kai.htm

紫蘭

ラン科 シラン属の宿根草

原産地:日本 台湾 中国

草丈:30〜50 cm

花期: 4〜5 月

シランは一度植えると放りっぱなしでも毎年咲いてくれる重宝な宿根草です。

自生種の花は赤紫色。

うつむき加減に咲く花ですが、正面から見れば正しくラン。

栽培種の口紅シランは気品があります。

唇弁が淡いピンク。口紅シランとは言い得て妙な命名です。

もう1種の栽培種はシロバナシラン。

これも和室の1輪差しにぴったりの清楚な花です。

葉の縁が白いのはフクリンシランというようです。これはシロバナフクリンシランというのでしょうか。

花は庭では純白に見えましたが、この拡大画像を見ると唇弁にかすかなピンクが浮かんでいます。

今までランの花の構造を確認したことがありません。

まずはクチベニシランを覗き見してみます。

何だかヒトの口の中を見るような感じです。あーん。

覗いただけではわかりません。自庭の草花ならでは、1花摘み取って調べてみます。

上顎にあたる部分は蕊柱といって、雄しべと雌しべが合着して柱状になっています。

蕊柱を起こします。

先端にある白い塊は葯です。葯の中には花粉があるはず。

赤い矢印のところに細い枝を差し込みます。

はーい、枝先に着いてきたのは花粉の塊。

葯(左)は空っぽになりました。

この花粉の塊の存在は2年前、なかなかさんのブログで教わりました(後述)。

昨年は機を逃し、今年やっとこれを追試することが出来ました。

もう一度赤いシランで確認します。

蕊柱を背萼片の上に倒したところです。

先端に葯、その下に柱頭があります。

そうっと葯を反転させると1対の黄色い塊が現れました。

これは花粉塊といって花粉が塊状になったもので、ラン科の特徴とされます。

花粉塊は昆虫に持ち運ばれるように粘着性がありますので、小枝の先でつつくと容易に付着するのです。

シランはこうして受粉結実し、細長い果実を作ります。

花の近くに昨年の蒴果の殻が未だ残っていました。

シランは偽球茎と種子との両方で繁殖するため、放っておいても殖えていくようです。

なかなかさんはホームページ「花*花・Flora」「なかなかの植物ルーム」の中の「ラン科の花 花粉塊」の項で花粉塊のことをわかり易く説明されています。

そこには背中に花粉塊をつけたハナバチ の貴重な画像もありますので是非ごらん下さい。

http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/kahun-kai.htm

2012-05-31 23:00

コメント(16)

フタリシズカ [草花(春)]

フタリシズカ

二人静

センリョウ科チャラン属の多年草。草丈15〜30cm。

学名:Chloranthus serratus

ヒトリシズカから遅れること1か月、フタリシズカが咲きました。

ヒトリシズカと同じ年に記載しておこうとまた小さな花を見つめました。

この花は「しづやしづ しづのをだまき 繰りかへし 昔を今に なすよしもがな」と詠んだ静御前とその亡霊の舞姿に見立てて名付けられたそうです。

サンシュユの下の日陰に群生しています。

フタリシズカの名のごとく花穂は2本づつ出るものが多い。

1本のものもありますが対生の2組の葉に対してちょっと淋しいかんじです。

シャガやキチジョウソウと共存しています。

花穂3本、さらに4本もあります。

今年最高は5本。これでは静かとは言いかねます。

花穂といっても白い貝殻が付着しているような造りです(穂状花序)。

フタリシズカもヒトリシズカと同じく、萼も花弁もなく雄しべが花のように見えます。

その雄しべは短い花糸3本が基部で合着し、貝殻のような形で雌しべを囲んでいます。

角度を変えて見ると花糸の内側にかすかに斑点が見えました。

(画面をクリックしてごらん下さい。)

文献には雄しべには4個の葯があると書かれています。

花糸のかたまりは大きくても巾3mmくらい、日陰の庭ではこれ以上観察不能です。

そうっと雄しべを外して明るいところで撮影しました。

うっすらクリーム色の塊が、中央に2個、左右に1個づつあります。

これらが葯で今ちょうど花粉を出しているようです。

大きめの雄しべには褐色の葯がやはり4個ありました。

花粉を出し終えたところでしょうか。

雄しべが落ちた後は雌しべが露出します。

雌しべは子房と柱頭から成ります。

柱頭は半透明で見にくいのですが、この時期には子房の上部の黒点として残っています。

(画面をクリックすると大きくなります。)

大きな葉の下を見ると小さな2世がたくさん育っていました。

こぼれ種で芽生えたのでしょう。

フタリシズカには閉鎖花もあるそうです。

花が終わると忘れがちですが、閉鎖花と果実の写真を次の宿題としましょう。

二人静

センリョウ科チャラン属の多年草。草丈15〜30cm。

学名:Chloranthus serratus

ヒトリシズカから遅れること1か月、フタリシズカが咲きました。

ヒトリシズカと同じ年に記載しておこうとまた小さな花を見つめました。

この花は「しづやしづ しづのをだまき 繰りかへし 昔を今に なすよしもがな」と詠んだ静御前とその亡霊の舞姿に見立てて名付けられたそうです。

サンシュユの下の日陰に群生しています。

フタリシズカの名のごとく花穂は2本づつ出るものが多い。

1本のものもありますが対生の2組の葉に対してちょっと淋しいかんじです。

シャガやキチジョウソウと共存しています。

花穂3本、さらに4本もあります。

今年最高は5本。これでは静かとは言いかねます。

花穂といっても白い貝殻が付着しているような造りです(穂状花序)。

フタリシズカもヒトリシズカと同じく、萼も花弁もなく雄しべが花のように見えます。

その雄しべは短い花糸3本が基部で合着し、貝殻のような形で雌しべを囲んでいます。

角度を変えて見ると花糸の内側にかすかに斑点が見えました。

(画面をクリックしてごらん下さい。)

文献には雄しべには4個の葯があると書かれています。

花糸のかたまりは大きくても巾3mmくらい、日陰の庭ではこれ以上観察不能です。

そうっと雄しべを外して明るいところで撮影しました。

うっすらクリーム色の塊が、中央に2個、左右に1個づつあります。

これらが葯で今ちょうど花粉を出しているようです。

大きめの雄しべには褐色の葯がやはり4個ありました。

花粉を出し終えたところでしょうか。

雄しべが落ちた後は雌しべが露出します。

雌しべは子房と柱頭から成ります。

柱頭は半透明で見にくいのですが、この時期には子房の上部の黒点として残っています。

(画面をクリックすると大きくなります。)

大きな葉の下を見ると小さな2世がたくさん育っていました。

こぼれ種で芽生えたのでしょう。

フタリシズカには閉鎖花もあるそうです。

花が終わると忘れがちですが、閉鎖花と果実の写真を次の宿題としましょう。

2012-05-24 09:20

コメント(10)