酷暑に耐えた花木達 [花木(夏)]

歴史的猛暑もやっと9月中旬になって鎮まり、秋の気配が漂ってまいりました。

先に酷暑を耐えた草花達(1)と(2)を記事にしましたが、今夏咲き続けた花木達も並べて記録しておきます。

ヤノネボンテンカ

アオイ科

これはこのブログの最初に掲げた花です。

3年前にいただいた小さな苗2株がどんどん大きくなり、はや子や孫が育っています。

これは自生2年生。下草は同じく自生のトレニア、後方は里芋です。

午後の花。花径6〜7cm。

この雌しべはモミジアオイのそれとよく似ています。

ムクゲ(日の丸)

アオイ科

花の構造はヤノネボンテンカと似ていますが、花径は8〜9cmとかなり大きい。

7〜10月の間、次々と咲き続けます。

サルスベリ

ミソハギ科

高木のサルスベリは今年はスス病の被害が少なくよく咲いています。

花壇の這性の矮性サルスベリも元気です。

初夏に植えた1年草が枯れた後を、自生のトレニアやメランポジュームと共に補ってくれました。

薄紫の花の濃淡。

ルリマツリモドキ

イソマツ科

草かと思うほどの低木でグランドカバーにもなります。

ルリマツリより濃いルリ色が美しい。

ブットレア

フジウツギ科

次々と咲く房咲きの花。香りにつられてかチョウの来訪が多い。

ピンクノウゼンカズラ

ノウゼンカズラ科

軒下に生い茂ってモッコウバラと競っています。

真夏の光を浴びてまぶしいほど。

優しいピンクの花が房になって咲きます。

これらは植えっぱなしで越冬し、さらに酷暑に負けず開花し続けた花木たちです。

草花のように水遣りを気にしなくてもいいし、花の少ないこの季節、よくぞ咲いてくれると感謝したくなります。

これまでにヤノネボンテンカとサルスベリはこのブログの記事にしました。

その他の花々についてもいずれ、それぞれもう少し詳しく書きたいと思っています。

先に酷暑を耐えた草花達(1)と(2)を記事にしましたが、今夏咲き続けた花木達も並べて記録しておきます。

ヤノネボンテンカ

アオイ科

これはこのブログの最初に掲げた花です。

3年前にいただいた小さな苗2株がどんどん大きくなり、はや子や孫が育っています。

これは自生2年生。下草は同じく自生のトレニア、後方は里芋です。

午後の花。花径6〜7cm。

この雌しべはモミジアオイのそれとよく似ています。

ムクゲ(日の丸)

アオイ科

花の構造はヤノネボンテンカと似ていますが、花径は8〜9cmとかなり大きい。

7〜10月の間、次々と咲き続けます。

サルスベリ

ミソハギ科

高木のサルスベリは今年はスス病の被害が少なくよく咲いています。

花壇の這性の矮性サルスベリも元気です。

初夏に植えた1年草が枯れた後を、自生のトレニアやメランポジュームと共に補ってくれました。

薄紫の花の濃淡。

ルリマツリモドキ

イソマツ科

草かと思うほどの低木でグランドカバーにもなります。

ルリマツリより濃いルリ色が美しい。

ブットレア

フジウツギ科

次々と咲く房咲きの花。香りにつられてかチョウの来訪が多い。

ピンクノウゼンカズラ

ノウゼンカズラ科

軒下に生い茂ってモッコウバラと競っています。

真夏の光を浴びてまぶしいほど。

優しいピンクの花が房になって咲きます。

これらは植えっぱなしで越冬し、さらに酷暑に負けず開花し続けた花木たちです。

草花のように水遣りを気にしなくてもいいし、花の少ないこの季節、よくぞ咲いてくれると感謝したくなります。

これまでにヤノネボンテンカとサルスベリはこのブログの記事にしました。

その他の花々についてもいずれ、それぞれもう少し詳しく書きたいと思っています。

2010-09-17 08:13

コメント(4)

カリアンドラ・エマルギナタ(2) [花木(夏)]

カリアンドラ・エマルギナタ(2)

これまでこの花のつくりを深く考えたことはありませんでした。

はじめはこの花の花びらは糸のように細いのかしらと思ったほどです。

この度、“花*花・flora”「ネムノキ」を読ませていただいて、花のつくりが少しわかってきました。

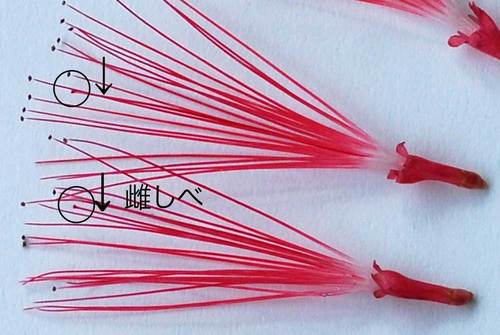

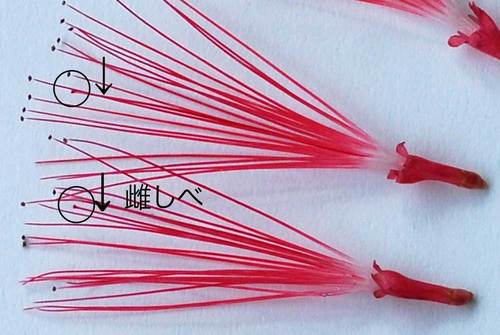

この糸のようなものは細い花弁ではなく、長い雄しべの花糸だったのです。

この花はキクの花と同じく、たくさんの小花が集まって一つの花のように見えています。

こういうつくりを頭状花序といいます。

40花も咲いた日、一花採って小花はいくつあるのか数えてみました。

小花をひとつづつ外していきます。

何と21花もありました。最後に残ったのは左下の小さな花床。

それぞれの小花には雄しべが20本くらいづつ出ていました。

“花*花・flora”によればネムノキでは一つの花の中に、蕾のときから飛び出していて特に長い花冠をもつ小花があり、それにはたっぷり蜜が入っているそうです。

けれどもカリアンドラ・エマルギナタでは小花も蕾も全部同じに見えます。

蜜はどうでしょう?

雄しべを引っ張って抜いてみました。花冠と雌しべの花柱の下部が残りました。

花弁はこんなに小さく、切れ込みのあるカップ型です。

抜けた雄しべの下端をなめるとどれもかすかに甘い。

蜜がこぼれたのもありました。↓

またネムノキでは「ネムノキの花は雄しべ先熟」で「雄しべが枯れてくると雌しべが姿を現す」と書かれています。

萎れた花を見てみましたが長い雌しべは見つかりませんでした。

念のため、1枚目の画像を拡大してみました。

すると先端が黒っぽいバチのような形のものが一つ見つかりました。

ひょっとしてこれは雌しべの柱頭では?

2枚目の小花たちも拡大して見直してみました。

すると同じく先端がバチ状に見えるものが見つかりました。

その目で見るとこれら21花の中に数本同じ形のものが見えます。

一つの小花に1本だけ、長く突出はせず、雄しべと同じくらいかむしろやや短めの雌しべがあるようです。

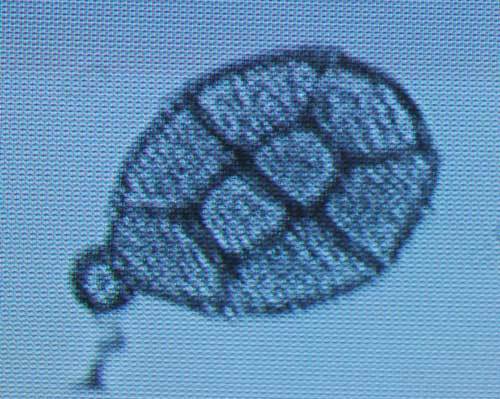

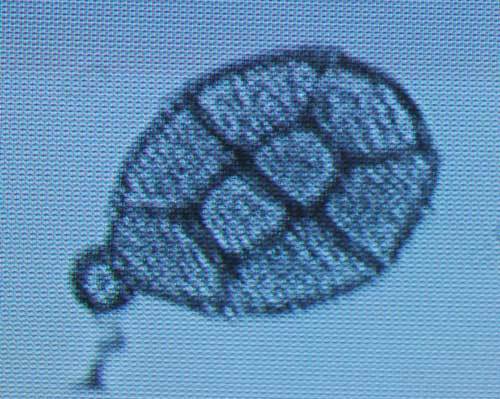

顕微鏡で見てみました。

午前11時の花の雌しべの柱頭(左)と雄しべの葯。

葯には花粉がたくさん付いてますが柱頭には付いていません。

やはり雄しべの花粉が先に熟すのでしょうか。

花粉の形がはちょっと変わっていますね。

午後2時。花粉がいっぱいついた柱頭(左)。俵型の葯には花粉が少ない。

花粉を拡大すると亀の甲羅のような形でした(苛性カリ処理後)。

カニのはさみのような葉は濃い緑色で花の色を引き立たせる。やや淡い葉は若葉。

開花直前の蕾。ネムノキのように1つだけ飛び出すことはない。

実はこの花は実がならないものと思い込んでいましたが、昨秋初めて果実を見つけました。

まさしく豆の莢、なるほどマメ科だと思いました。

下にも鞘や種子が落ちていました。その種子を蒔いてみましたが芽は出ませんでした。

カリアンドラ・エマルギナタの花のつくりを見てみました。

ネムノキと違って雌しべは雄しべより長く突出せず、同じくらいかむしろやや短いため、花粉は先に熟しても他家受粉は望めないのではと思いました。

ネット検索してもカリアンドラ・エマルギナタにはあまり資料がありませんので、そのまま記事にしましたが間違いがあるかもしれません。

誤りにお気付きになられましたら、どうぞお教え下さいますようお願いします。

これまでこの花のつくりを深く考えたことはありませんでした。

はじめはこの花の花びらは糸のように細いのかしらと思ったほどです。

この度、“花*花・flora”「ネムノキ」を読ませていただいて、花のつくりが少しわかってきました。

この糸のようなものは細い花弁ではなく、長い雄しべの花糸だったのです。

この花はキクの花と同じく、たくさんの小花が集まって一つの花のように見えています。

こういうつくりを頭状花序といいます。

40花も咲いた日、一花採って小花はいくつあるのか数えてみました。

小花をひとつづつ外していきます。

何と21花もありました。最後に残ったのは左下の小さな花床。

それぞれの小花には雄しべが20本くらいづつ出ていました。

“花*花・flora”によればネムノキでは一つの花の中に、蕾のときから飛び出していて特に長い花冠をもつ小花があり、それにはたっぷり蜜が入っているそうです。

けれどもカリアンドラ・エマルギナタでは小花も蕾も全部同じに見えます。

蜜はどうでしょう?

雄しべを引っ張って抜いてみました。花冠と雌しべの花柱の下部が残りました。

花弁はこんなに小さく、切れ込みのあるカップ型です。

抜けた雄しべの下端をなめるとどれもかすかに甘い。

蜜がこぼれたのもありました。↓

またネムノキでは「ネムノキの花は雄しべ先熟」で「雄しべが枯れてくると雌しべが姿を現す」と書かれています。

萎れた花を見てみましたが長い雌しべは見つかりませんでした。

念のため、1枚目の画像を拡大してみました。

すると先端が黒っぽいバチのような形のものが一つ見つかりました。

ひょっとしてこれは雌しべの柱頭では?

2枚目の小花たちも拡大して見直してみました。

すると同じく先端がバチ状に見えるものが見つかりました。

その目で見るとこれら21花の中に数本同じ形のものが見えます。

一つの小花に1本だけ、長く突出はせず、雄しべと同じくらいかむしろやや短めの雌しべがあるようです。

顕微鏡で見てみました。

午前11時の花の雌しべの柱頭(左)と雄しべの葯。

葯には花粉がたくさん付いてますが柱頭には付いていません。

やはり雄しべの花粉が先に熟すのでしょうか。

花粉の形がはちょっと変わっていますね。

午後2時。花粉がいっぱいついた柱頭(左)。俵型の葯には花粉が少ない。

花粉を拡大すると亀の甲羅のような形でした(苛性カリ処理後)。

カニのはさみのような葉は濃い緑色で花の色を引き立たせる。やや淡い葉は若葉。

開花直前の蕾。ネムノキのように1つだけ飛び出すことはない。

実はこの花は実がならないものと思い込んでいましたが、昨秋初めて果実を見つけました。

まさしく豆の莢、なるほどマメ科だと思いました。

下にも鞘や種子が落ちていました。その種子を蒔いてみましたが芽は出ませんでした。

カリアンドラ・エマルギナタの花のつくりを見てみました。

ネムノキと違って雌しべは雄しべより長く突出せず、同じくらいかむしろやや短いため、花粉は先に熟しても他家受粉は望めないのではと思いました。

ネット検索してもカリアンドラ・エマルギナタにはあまり資料がありませんので、そのまま記事にしましたが間違いがあるかもしれません。

誤りにお気付きになられましたら、どうぞお教え下さいますようお願いします。

2010-08-21 23:07

コメント(4)

カリアンドラ・エマルギナタ(1) [花木(夏)]

カリアンドラ・エマルギナタ

マメ科 ベニゴウカン属

学名 Calliandra emarginata 英名 Powder puff

メキシコ原産の小低木

花の大きさ 4〜5cm

この花はネムノキ(ネムノキ属)やヒネム(ベニゴウカン属)の花によく似ています。

しかしこれらの葉は羽状、カリアンドラ・エマルギナタは蟹の爪のような形ですから、一見して区別できます。

2006年秋、購入。

まずはポットごと、内田鋼一さんの器にすっぽり納めました。

ヒネムの花とは色も大きさもそっくりですが、ヒネムは下垂して咲きます。

一方、この花は上向きに開花しますからより華やかに見えます。

それから4年。樹高55cmになりました。

8月5日朝、おや? ベランダが紅い!

なんとこの花が一夜にして40花も咲き揃っていたのです。

鉢を芝生の上に降ろして皆さんに「見て!」『見て!」。

一時にこんなに咲いてはもったいないのです。

8時40分、既に日差しが強すぎて撮影がむつかしい。

カリアンドラ(Calliandra)とは美しい雄しべという意味だそうです。

長い雄しべを持つた小さな花が集まってパフのような形を作っています。

左の金平糖のような塊が蕾。

カリアンドラ・エマルギナタは真夜中に開花し始めます。

この蕾がどのように花開いていくのでしょうか。

日付が変わる頃、蕾がそれぞれふくらんで裂け、中に巻き込まれていた雄しべがはみ出してきます。

赤い毛糸玉の集合のよう。

毛玉がほぐれてもしゃもしゃの雄しべが現れる。

雄しべは次第にぴーんと伸びていく。

先端に花粉を入れた葯が金色に見えてくる。

全ての雄しべがすっきり伸びて開花完了。

葯の花粉が金粉を散りばめたように光っています。

葉はネムノキと同様、夜はぴったり閉じています。

右下の古い花が散った後に1花だけ残存。果実になるのでしょうか?

なんだか不思議な花です。

花のつくりやネムノキとの違いなど、今調べています。

また次の記事に書きましょう。

追記 2010.9.30.

はじめ、カリアンドラ・エマルギナタは一日花かと思っていました。

けれども、どうもそうではなさそう。次の花期を待って再確認しました。

確かに最も美しいのは一日目の半日、葯から花粉が出て金色に輝くように見える間です。

花粉を落とした葯は次第に黒っぽく見えるようになり、次いで雄しべは徐々にうなだれていきます。

3日目には萎れて、落花するするものもありますが、気温や天候などによって変化するようです。

マメ科 ベニゴウカン属

学名 Calliandra emarginata 英名 Powder puff

メキシコ原産の小低木

花の大きさ 4〜5cm

この花はネムノキ(ネムノキ属)やヒネム(ベニゴウカン属)の花によく似ています。

しかしこれらの葉は羽状、カリアンドラ・エマルギナタは蟹の爪のような形ですから、一見して区別できます。

2006年秋、購入。

まずはポットごと、内田鋼一さんの器にすっぽり納めました。

ヒネムの花とは色も大きさもそっくりですが、ヒネムは下垂して咲きます。

一方、この花は上向きに開花しますからより華やかに見えます。

それから4年。樹高55cmになりました。

8月5日朝、おや? ベランダが紅い!

なんとこの花が一夜にして40花も咲き揃っていたのです。

鉢を芝生の上に降ろして皆さんに「見て!」『見て!」。

一時にこんなに咲いてはもったいないのです。

8時40分、既に日差しが強すぎて撮影がむつかしい。

カリアンドラ(Calliandra)とは美しい雄しべという意味だそうです。

長い雄しべを持つた小さな花が集まってパフのような形を作っています。

左の金平糖のような塊が蕾。

カリアンドラ・エマルギナタは真夜中に開花し始めます。

この蕾がどのように花開いていくのでしょうか。

日付が変わる頃、蕾がそれぞれふくらんで裂け、中に巻き込まれていた雄しべがはみ出してきます。

赤い毛糸玉の集合のよう。

毛玉がほぐれてもしゃもしゃの雄しべが現れる。

雄しべは次第にぴーんと伸びていく。

先端に花粉を入れた葯が金色に見えてくる。

全ての雄しべがすっきり伸びて開花完了。

葯の花粉が金粉を散りばめたように光っています。

葉はネムノキと同様、夜はぴったり閉じています。

右下の古い花が散った後に1花だけ残存。果実になるのでしょうか?

なんだか不思議な花です。

花のつくりやネムノキとの違いなど、今調べています。

また次の記事に書きましょう。

追記 2010.9.30.

はじめ、カリアンドラ・エマルギナタは一日花かと思っていました。

けれども、どうもそうではなさそう。次の花期を待って再確認しました。

確かに最も美しいのは一日目の半日、葯から花粉が出て金色に輝くように見える間です。

花粉を落とした葯は次第に黒っぽく見えるようになり、次いで雄しべは徐々にうなだれていきます。

3日目には萎れて、落花するするものもありますが、気温や天候などによって変化するようです。

2010-08-15 09:58

コメント(7)

矮性サルスベリ [花木(夏)]

サルスベリ

ミソハギ科サルスベリ属 別名:百日紅 花期:7~9月

ここ数年、園芸店で「矮性サルスベリ」とか「這性サルスベリ」という品種を

見るようになりました。

昨年、花の色のやさしさに惹かれてその2色を求め、初めは鉢のまま鑑賞しま

した。これは淡桃色。

花壇に移して越冬。こぼれ種で生えてきたトレニアと同じく20~30cmの丈で

良く咲いています。

淡紫色の品種。

花のつくりは高木のサルスベリと同じようですが、どちらも花弁がフリル状で

よくわかりません。

一花だけを採って白い皿の水に浮かべてみました。

6枚のガク、6枚の長い柄の付いたフリル状の花弁、6本の長いオシベと

たくさんの短いオシベ、中央に1本のメシベが認められます。

メシベ・オシベは横から見た方がわかりやすいかもしれません。

花がしぼむときがまたユニークです。開いていたガクが再び閉じて花弁・

メシベ・オシベがカールしながら押し込められ、つぼみのような形にもど

っていきます。

↑ツボミ

ガクが閉じたものの枯れたメシベなどがはみ出しているのも愛嬌があります

(左写真)。

運良く受粉すると子房がふくらんでまたガクが開いていました(右写真)。

サルスベリは花の少ない真夏の花として貴重な庭木ですが、わが家の高木の

サルスベリはスス病やうどん粉病が発生しやすく、どこまで無農薬でがんば

れるかという状態です。

今のところ、矮性サルスベリには病気は出ていません。

サルスベリは別名「百日紅」といわれるように花期が長く、水遣りも草花ほどに

は要りませんから、矮性サルスベリは夏の花壇の引き立て役になりそうです。

ミソハギ科サルスベリ属 別名:百日紅 花期:7~9月

ここ数年、園芸店で「矮性サルスベリ」とか「這性サルスベリ」という品種を

見るようになりました。

昨年、花の色のやさしさに惹かれてその2色を求め、初めは鉢のまま鑑賞しま

した。これは淡桃色。

花壇に移して越冬。こぼれ種で生えてきたトレニアと同じく20~30cmの丈で

良く咲いています。

淡紫色の品種。

花のつくりは高木のサルスベリと同じようですが、どちらも花弁がフリル状で

よくわかりません。

一花だけを採って白い皿の水に浮かべてみました。

6枚のガク、6枚の長い柄の付いたフリル状の花弁、6本の長いオシベと

たくさんの短いオシベ、中央に1本のメシベが認められます。

メシベ・オシベは横から見た方がわかりやすいかもしれません。

花がしぼむときがまたユニークです。開いていたガクが再び閉じて花弁・

メシベ・オシベがカールしながら押し込められ、つぼみのような形にもど

っていきます。

↑ツボミ

ガクが閉じたものの枯れたメシベなどがはみ出しているのも愛嬌があります

(左写真)。

運良く受粉すると子房がふくらんでまたガクが開いていました(右写真)。

サルスベリは花の少ない真夏の花として貴重な庭木ですが、わが家の高木の

サルスベリはスス病やうどん粉病が発生しやすく、どこまで無農薬でがんば

れるかという状態です。

今のところ、矮性サルスベリには病気は出ていません。

サルスベリは別名「百日紅」といわれるように花期が長く、水遣りも草花ほどに

は要りませんから、矮性サルスベリは夏の花壇の引き立て役になりそうです。

アジサイ‘アナベル’ [花木(夏)]

アジサイ‘アナベル’

学名Hydrangea arborescens 'Annabelle'

アジサイ科(←ユキノシタ科) 落葉低木 北アメリカ原産

アナベルは優雅で繊細な園芸品種のアジサイです。

花は直径20cm前後の手まり状、花の色が順に変わっていきます。

10年前に植えた日影の庭のアナベルの写真からその変化を追ってみます。

つぼみの頃は黄緑色。

しだいに色は淡くなり白色に。

もっと白く、輝くような純白に。

再び緑色を帯びる。

このままにしておくと秋には枯れてベージュ色になります。

白い花を拡大してみます。

花と思われるのはガクが変化した装飾花。その花弁は3〜4枚。

その奥にある小さいつぼみが開いてオシベ・メシベが認められます。

これを両性花といい、ヤマアジサイやガクアジサイでは真ん中にたくさんありま

したが、アナベルでは装飾花の陰に少しづつ散在しています。

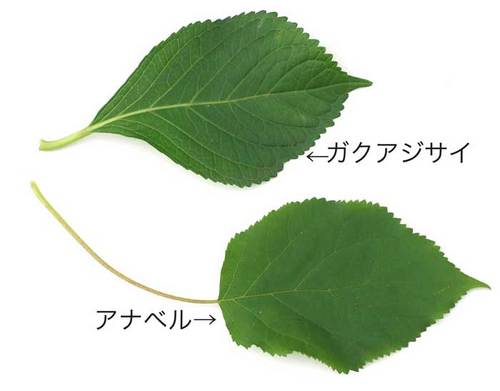

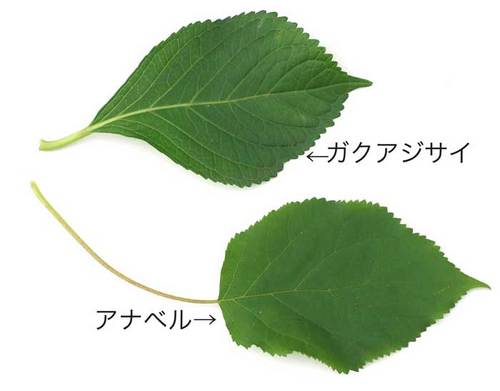

葉も他のアジサイとは全く異なり薄く柔らかく、葉柄も細く長い。

花の大きさに比べて茎が細く雨や風で折れやすい。

ガクアジサイの葉との違いを見るために並べてみました。

アナベルはガクアジサイよりノリウツギに近縁らしく、日本名をアメリカ

ノリノキというようです。

さらにこの花の特徴を挙げれば庭に植えたくなるでしょう。

1)暑さ・寒さに強く丈夫で育てやすい。

2)春伸びた新芽に花芽をつけるので、剪定の難しさがない。

細い茎が株立ちし太くならないし、樹高は1.5mくらいまでなので整枝しやすい。

3)緑色になった花を採取して乾燥させれば緑色のドライフラワーとして珍重される。

これからドライフラワーを作ります。うまく緑色を残せるといいのですが..............。

この花はドライフラワーとして活かそうか、このまま枯れ花として鑑賞用に残そうか、

あるいは花殻として切り捨てようか、一花づつ迷いながらの作業です。

。

学名Hydrangea arborescens 'Annabelle'

アジサイ科(←ユキノシタ科) 落葉低木 北アメリカ原産

アナベルは優雅で繊細な園芸品種のアジサイです。

花は直径20cm前後の手まり状、花の色が順に変わっていきます。

10年前に植えた日影の庭のアナベルの写真からその変化を追ってみます。

つぼみの頃は黄緑色。

しだいに色は淡くなり白色に。

もっと白く、輝くような純白に。

再び緑色を帯びる。

このままにしておくと秋には枯れてベージュ色になります。

白い花を拡大してみます。

花と思われるのはガクが変化した装飾花。その花弁は3〜4枚。

その奥にある小さいつぼみが開いてオシベ・メシベが認められます。

これを両性花といい、ヤマアジサイやガクアジサイでは真ん中にたくさんありま

したが、アナベルでは装飾花の陰に少しづつ散在しています。

葉も他のアジサイとは全く異なり薄く柔らかく、葉柄も細く長い。

花の大きさに比べて茎が細く雨や風で折れやすい。

ガクアジサイの葉との違いを見るために並べてみました。

アナベルはガクアジサイよりノリウツギに近縁らしく、日本名をアメリカ

ノリノキというようです。

さらにこの花の特徴を挙げれば庭に植えたくなるでしょう。

1)暑さ・寒さに強く丈夫で育てやすい。

2)春伸びた新芽に花芽をつけるので、剪定の難しさがない。

細い茎が株立ちし太くならないし、樹高は1.5mくらいまでなので整枝しやすい。

3)緑色になった花を採取して乾燥させれば緑色のドライフラワーとして珍重される。

これからドライフラワーを作ります。うまく緑色を残せるといいのですが..............。

この花はドライフラワーとして活かそうか、このまま枯れ花として鑑賞用に残そうか、

あるいは花殻として切り捨てようか、一花づつ迷いながらの作業です。

。

ナツツバキ [花木(夏)]

ナツツバキ

夏椿

ツバキ科ナツツバキ属の落葉高木。

学名: Stewartia pseudocamellia

別名:シャラノキ(娑羅樹)(沙羅の木)

原産地:宮城県以西の本州・四国・九州、朝鮮半島南部

ナツツバキも梅雨の花。

背景は田植えが終わった隣の田んぼです(6月14日)。

花は直径5センチくらい、たった1日でぽとりと散ります。

花が散るとつぼみのような実ができます。

2月21日、枝には枯れた実が残り、すでに芽出しの準備が始まっています。

ナツツバキはシャラノキともいわれますが、沙羅双樹(娑羅双樹)と呼ぶのは

誤りです。

別にサラノキ(Shorea robusta )というインド原産フタバガキ科の落葉高木

があり、これが沙羅双樹としてお釈迦様との伝説がある樹のようです。

日本ではこの樹は温室でしか育たず、私は写真を見ただけです。

夏椿

ツバキ科ナツツバキ属の落葉高木。

学名: Stewartia pseudocamellia

別名:シャラノキ(娑羅樹)(沙羅の木)

原産地:宮城県以西の本州・四国・九州、朝鮮半島南部

ナツツバキも梅雨の花。

背景は田植えが終わった隣の田んぼです(6月14日)。

花は直径5センチくらい、たった1日でぽとりと散ります。

花が散るとつぼみのような実ができます。

2月21日、枝には枯れた実が残り、すでに芽出しの準備が始まっています。

ナツツバキはシャラノキともいわれますが、沙羅双樹(娑羅双樹)と呼ぶのは

誤りです。

別にサラノキ(Shorea robusta )というインド原産フタバガキ科の落葉高木

があり、これが沙羅双樹としてお釈迦様との伝説がある樹のようです。

日本ではこの樹は温室でしか育たず、私は写真を見ただけです。

ヤマアジサイ“クレナイ” [花木(夏)]

梅雨の花の代表 アジサイの登場です。

アジサイの品種は日本で150種、ヨーロッパで改良された園芸品種は400~

500種もあるそうです。

うちのアジサイの中で一番早く咲くのは ヤマアジサイ“クレナイ” です。

ヤマアジサイ“クレナイ”

山紫陽花 紅

アジサイ科(←ユキノシタ科) アジサイ属

落葉低木 日本原産

名のごとく紅色のアジサイですが、初めから紅くはありません。

咲き始めは白色、次第にピンクから紅色へと変わっていきます。

ヤマアジサイの特徴として、花も葉もガクアジサイより小さめで、あまり

大きくならないので剪定も簡単です。

5月28日

雨上がりのクレナイは初々しい白い花。

しかしまわりの花弁にみえるのは萼(ガク)片で、装飾花とよばれる。

中にある小さなつぶつぶが本当の花のつぼみ。

6月3日

装飾花はピンクになり、つぼみはほとんど開花。

拡大するとメシベ・オシベがびっしり見える(両性花)。

白から紅まで混在するとまた楽しい。

6月14日

有終の美、深紅に染まり、種が出来つつある。

今まで私はこの花を単に紅いヤマアジサイと呼んでいました。

今回アジサイ群のトップバッターとして、簡単にブログに載せるつもりでし

たが、いざとなって本名の確認に苦労しました。

はじめ「ベニガク」という品種を見つけました。紅いガクアジサイだからこ

れでいいのかなと思いましたが、園芸品種「ベニガク」は装飾花の縁に鋸歯

とよばれるギザギザがあってどうも違うのです。

検索してやっと日本名は ヤマアジサイ“クレナイ” に落ち着きましたが、

学名はいろいろ出て来てどれが正式名なのか未だにわかりません。

Hydrangea macrophylla ‘Kurenai-yama’

Hydrangea macrophylla serrata cv.'kurenai'

Hydrangea serrata cv.'kurenai Yama Azisai '

。。。。。

アジサイの品種は日本で150種、ヨーロッパで改良された園芸品種は400~

500種もあるそうです。

うちのアジサイの中で一番早く咲くのは ヤマアジサイ“クレナイ” です。

ヤマアジサイ“クレナイ”

山紫陽花 紅

アジサイ科(←ユキノシタ科) アジサイ属

落葉低木 日本原産

名のごとく紅色のアジサイですが、初めから紅くはありません。

咲き始めは白色、次第にピンクから紅色へと変わっていきます。

ヤマアジサイの特徴として、花も葉もガクアジサイより小さめで、あまり

大きくならないので剪定も簡単です。

5月28日

雨上がりのクレナイは初々しい白い花。

しかしまわりの花弁にみえるのは萼(ガク)片で、装飾花とよばれる。

中にある小さなつぶつぶが本当の花のつぼみ。

6月3日

装飾花はピンクになり、つぼみはほとんど開花。

拡大するとメシベ・オシベがびっしり見える(両性花)。

白から紅まで混在するとまた楽しい。

6月14日

有終の美、深紅に染まり、種が出来つつある。

今まで私はこの花を単に紅いヤマアジサイと呼んでいました。

今回アジサイ群のトップバッターとして、簡単にブログに載せるつもりでし

たが、いざとなって本名の確認に苦労しました。

はじめ「ベニガク」という品種を見つけました。紅いガクアジサイだからこ

れでいいのかなと思いましたが、園芸品種「ベニガク」は装飾花の縁に鋸歯

とよばれるギザギザがあってどうも違うのです。

検索してやっと日本名は ヤマアジサイ“クレナイ” に落ち着きましたが、

学名はいろいろ出て来てどれが正式名なのか未だにわかりません。

Hydrangea macrophylla ‘Kurenai-yama’

Hydrangea macrophylla serrata cv.'kurenai'

Hydrangea serrata cv.'kurenai Yama Azisai '

。。。。。

スイカズラの蜜 [花木(夏)]

スイカズラ(吸葛)

スイカズラ科スイカズラ属の常緑つる性木本。

学名:Lonicera japonica

別名:ニンドウ(忍冬) 金銀花

ほのかないい匂いにつられて近寄って見ると、スイカズラのつぼみが白くふくらん

で、白い花がちらほら。

花はしばらくするとクリーム色に、さらに黄色に変色し、萎れて濃い黄色なって散

ります。

別名「金銀花」とは黄と白を金と銀に見立てての名前でしょう。

つぼみは筒状、咲くと筒の上部が上下に唇のように開きます。

幅広い上唇は上に反って先の方は4裂、細長い下唇は反りながら下垂し、中から長い

オシベ・メシベが躍り出ています。

「スイカズラ」という名は「吸い葛」からだといわれます。

この花を吸うと甘いのでしょうか?

スイカズラを庭に植えてから既に10年近くになりますが、花の姿や色の変化を

愛で、甘い匂いは楽しんだものの、花の蜜を吸うという体験はしたことがありま

せんでした。

それに気付くと早速試してみたくなります。

庭に出て、咲き残ったスイカズラの花を摘んできました。

白い花、黄色い花、つぼみと次々に花を花筒の下部からちぎって吸ってみました。

なぜかどれも甘みを感じません。

えっ? でも「吸い葛」のはず、いろいろ試してみました。

葉を左手に持って、花筒の下部を親指の爪で軽く押しながら前へ次に後へと折り曲げ

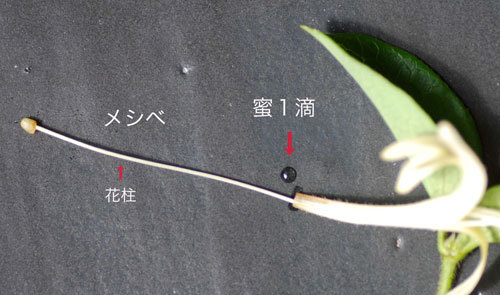

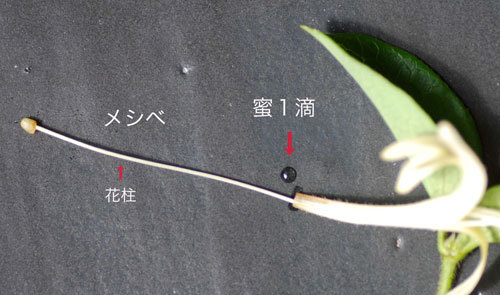

ると、メシベを残して花筒が割れました。

そのまま静かに引っ張ります。柱頭が出る時ちょっと抵抗を感じたその瞬間、きらり

と光るものが見えました。これぞ蜜?

さらに引っ張ると滴はこぼれてしまいました。

花筒の断端をなめてみます。確かに甘い! 柱頭もほのかに甘い。

これがまさしく、スイカズラ(吸葛)の蜜の味!

しかしどの花もいつもこんなに上首尾に蜜が味わえるわけではありません。

どうも開花寸前のつぼみや開花直後の白い花に蜜が多いようです。

針で花筒を裂いてみると、下部に小さな水滴が付着しているのがかすかに見えました。

メシベの下部を引っ張ると、てっぺんの柱頭が花筒のまわりの蜜を集めながら降りてく

るということになるのでしょう。

砂糖の無かった頃の子供はこのわずかな蜜を器用に吸ってあじわったのでしょうか。

さらに別名 忍冬というように、葉の色こそくすむもののスイカズラは冬の寒さにも

耐え落葉しません。

これは2003.1.30. 雪晴れの庭でたまたまつぼみを見つけて感激して撮った写真です。

葉もつぼみもしもやけのように赤っぽくなっていました。

もうひとつ、スイカズラについて疑問があります。

山に咲くスイカズラは秋に黒い実がたくさんなるそうです。

けれどもうちでは3株のスイカズラのどれにも、未だに実を見たことがありません。

どれも園芸品店で買ったものです。

蔓がたくましく伸びて繁りすぎて困るほど元気で、花もたくさん咲きます。

環境が良いときは実がつかないのでしょうか?

これは宿題にして、今秋は特に念入りに実を探してみましょう。

スイカズラ科スイカズラ属の常緑つる性木本。

学名:Lonicera japonica

別名:ニンドウ(忍冬) 金銀花

ほのかないい匂いにつられて近寄って見ると、スイカズラのつぼみが白くふくらん

で、白い花がちらほら。

花はしばらくするとクリーム色に、さらに黄色に変色し、萎れて濃い黄色なって散

ります。

別名「金銀花」とは黄と白を金と銀に見立てての名前でしょう。

つぼみは筒状、咲くと筒の上部が上下に唇のように開きます。

幅広い上唇は上に反って先の方は4裂、細長い下唇は反りながら下垂し、中から長い

オシベ・メシベが躍り出ています。

「スイカズラ」という名は「吸い葛」からだといわれます。

この花を吸うと甘いのでしょうか?

スイカズラを庭に植えてから既に10年近くになりますが、花の姿や色の変化を

愛で、甘い匂いは楽しんだものの、花の蜜を吸うという体験はしたことがありま

せんでした。

それに気付くと早速試してみたくなります。

庭に出て、咲き残ったスイカズラの花を摘んできました。

白い花、黄色い花、つぼみと次々に花を花筒の下部からちぎって吸ってみました。

なぜかどれも甘みを感じません。

えっ? でも「吸い葛」のはず、いろいろ試してみました。

葉を左手に持って、花筒の下部を親指の爪で軽く押しながら前へ次に後へと折り曲げ

ると、メシベを残して花筒が割れました。

そのまま静かに引っ張ります。柱頭が出る時ちょっと抵抗を感じたその瞬間、きらり

と光るものが見えました。これぞ蜜?

さらに引っ張ると滴はこぼれてしまいました。

花筒の断端をなめてみます。確かに甘い! 柱頭もほのかに甘い。

これがまさしく、スイカズラ(吸葛)の蜜の味!

しかしどの花もいつもこんなに上首尾に蜜が味わえるわけではありません。

どうも開花寸前のつぼみや開花直後の白い花に蜜が多いようです。

針で花筒を裂いてみると、下部に小さな水滴が付着しているのがかすかに見えました。

メシベの下部を引っ張ると、てっぺんの柱頭が花筒のまわりの蜜を集めながら降りてく

るということになるのでしょう。

砂糖の無かった頃の子供はこのわずかな蜜を器用に吸ってあじわったのでしょうか。

さらに別名 忍冬というように、葉の色こそくすむもののスイカズラは冬の寒さにも

耐え落葉しません。

これは2003.1.30. 雪晴れの庭でたまたまつぼみを見つけて感激して撮った写真です。

葉もつぼみもしもやけのように赤っぽくなっていました。

もうひとつ、スイカズラについて疑問があります。

山に咲くスイカズラは秋に黒い実がたくさんなるそうです。

けれどもうちでは3株のスイカズラのどれにも、未だに実を見たことがありません。

どれも園芸品店で買ったものです。

蔓がたくましく伸びて繁りすぎて困るほど元気で、花もたくさん咲きます。

環境が良いときは実がつかないのでしょうか?

これは宿題にして、今秋は特に念入りに実を探してみましょう。

セアノサス‘マリー・サイモン’ [花木(夏)]

これは何でしょう? 直径6〜7mm.。

花柄(1.5〜2cm)がついて小さいブーケのよう。直径5cmくらい(散形状花序)。

線香花火を思い出す。

この花は セアノサス‘マリー・サイモン’ といいます。

セアノサス‘マリー・サイモン’

クロウメモドキ科

学名:Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

耐寒性落葉潅木

花期:5〜6月

やさしいピンクの花がふんわりと咲き、細い枝とともに風に揺られて優雅です。

ハナムグリが気持ち良さそうに乗っています。

4年前には赤い実がたくさんつきました。

いつから日本にきたのでしょう。まだあまりみかけません。

この庭では9年目。5月の中庭の主役です。

暑さ寒さにも病虫害にも強く放っておいても毎年咲きます。

但し、枝が細いので雪が積もった時にバシッと折れてしまったたことがあります。

花柄(1.5〜2cm)がついて小さいブーケのよう。直径5cmくらい(散形状花序)。

線香花火を思い出す。

この花は セアノサス‘マリー・サイモン’ といいます。

セアノサス‘マリー・サイモン’

クロウメモドキ科

学名:Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

耐寒性落葉潅木

花期:5〜6月

やさしいピンクの花がふんわりと咲き、細い枝とともに風に揺られて優雅です。

ハナムグリが気持ち良さそうに乗っています。

4年前には赤い実がたくさんつきました。

いつから日本にきたのでしょう。まだあまりみかけません。

この庭では9年目。5月の中庭の主役です。

暑さ寒さにも病虫害にも強く放っておいても毎年咲きます。

但し、枝が細いので雪が積もった時にバシッと折れてしまったたことがあります。

ウツギは空木? [花木(夏)]

♪ 卯の花の匂う 垣根に

時鳥 早も来鳴きて 忍び音もらす 夏は来ぬ ♪

卯の花はウツギのこと、卯月の花です。

この唱歌は明治29年佐佐木信綱作詞によるものですが、ウツギはすでに

万葉集にもしばしば登場していたようです。

ウツギ(空木)

学名: Deutzia crenata

別名:卯の花

落葉低木 日本原産 高さ:1.5〜2m 開花期:5~6月。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

分類

ところがこのウツギ、○○ウツギというものも多く、分類学的にはなかなか

むつかしいのです。うちのウツギ達は次の3つの科に分類されます。

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

アジサイ科

(↑ユキノシタ科)

ウツギ属 ウツギ・ヒメウツギ・サラサウツギ

バイカウツギ属 バイカウツギ

アジサイ属 ガクウツギ・ノリウツギ

スイカズラ科 タニウツギ属 タニウツギ・オオベニウツギなど

ツクバネウツギ属 ハナツクバネウツギ(アベリア)

ゴマノハグサ科

(↑フジウツギ科)

フジウツギ属 フサフジウツギ(ブッドレア)

……………………………………………………………………………………………….

ヒメウツギ (姫空木)

学名:Deutzia gracilis

落葉低木 日本原産

開花期:4〜5月(ウツギより約1か月早い)。

高さ 1mくらいまで。花の大きさはウツギとほぼ同じだが、葉や枝は細く華奢。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

サラサウツギ (更紗空木)

学名: Deutzia crenata f.plena

別名:ツカサウツギ(司空木)

落葉低木 日本原産

樹高:1.5cm~3m 開花期:5~6月(ウツギと同じ)

八重咲き。花弁の外側が薄紅色。この色は日毎に淡くなる。白花もあり。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

ウツギは空木?

「ウツギは髄が中空だから空木といわれる」とあちこちに書いてあります。

また中空なのはユキノシタ科のウツギ属だけという記載もみられます。

本当にそうなんでしょうか。

うちのユキノシタ科4種を調べてみました。

うちの庭からウツギ属のサラサウツギ・ウツギ・ヒメウツギとバイカウツギの4種

の葉と枝を採取し、枝は短く切って、切り口が見えるように並べてみました。

枝は各々、今年出たばかりの新枝(左)と今年花の咲いている古い枝(右)の2本

ずつです。

サラサウツギ ウ ツ ギ ヒメウツギ バイカウツギ

(この2枚の写真はクリックすると大きくなります。)

確かにユキノシタ科ウツギ属 の3種の髄は中空、若枝は特に草の茎のように空っぽで

した。

同じユキノシタ科でも右端のバイカウツギ属バイカウツギの髄は白く塞がっています。

ウツギではありませんが、近くのアジサイやロウバイの若い茎も切ってみました。

やはり髄は白く詰まっていました。

ここまでの範囲では「ウツギは空木」と言っていいようです。

バイカウツギ(梅花空木)

ユキノシタ科バイカウツギ属

学名:Philadelphus coronarius

別名:サツマウツギ(薩摩空木)

原産地 日本、中国、欧州、北米。園芸品種が多い。

落葉低木 樹高:1.5cm~2m。 開花期:5~6月(ウツギと同じ)。

花弁は 4 枚。花は大きく、直径3~5cm。芳香あり。

この花は同じユキノシタ科でも花が大きく、髄も詰まっていてバイカウツギ属と分類

されています。

華やかな香りに誘われていろんな虫が集まってきます。これはクロウリハムシ。

最後に

♪ 卯の花の匂う垣根に♪と唄われたウツギには香りはありません。

この歌詞の「匂う」という言葉は「良い香りが立つ」という意味ではなく、「あざや

かな色が美しく映える」という意味で用いられているようです。

時鳥 早も来鳴きて 忍び音もらす 夏は来ぬ ♪

卯の花はウツギのこと、卯月の花です。

この唱歌は明治29年佐佐木信綱作詞によるものですが、ウツギはすでに

万葉集にもしばしば登場していたようです。

ウツギ(空木)

学名: Deutzia crenata

別名:卯の花

落葉低木 日本原産 高さ:1.5〜2m 開花期:5~6月。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

分類

ところがこのウツギ、○○ウツギというものも多く、分類学的にはなかなか

むつかしいのです。うちのウツギ達は次の3つの科に分類されます。

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

アジサイ科

(↑ユキノシタ科)

ウツギ属 ウツギ・ヒメウツギ・サラサウツギ

バイカウツギ属 バイカウツギ

アジサイ属 ガクウツギ・ノリウツギ

スイカズラ科 タニウツギ属 タニウツギ・オオベニウツギなど

ツクバネウツギ属 ハナツクバネウツギ(アベリア)

ゴマノハグサ科

(↑フジウツギ科)

フジウツギ属 フサフジウツギ(ブッドレア)

……………………………………………………………………………………………….

ヒメウツギ (姫空木)

学名:Deutzia gracilis

落葉低木 日本原産

開花期:4〜5月(ウツギより約1か月早い)。

高さ 1mくらいまで。花の大きさはウツギとほぼ同じだが、葉や枝は細く華奢。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

サラサウツギ (更紗空木)

学名: Deutzia crenata f.plena

別名:ツカサウツギ(司空木)

落葉低木 日本原産

樹高:1.5cm~3m 開花期:5~6月(ウツギと同じ)

八重咲き。花弁の外側が薄紅色。この色は日毎に淡くなる。白花もあり。

花の大きさ 1〜1.5cm。芳香なし。

ウツギは空木?

「ウツギは髄が中空だから空木といわれる」とあちこちに書いてあります。

また中空なのはユキノシタ科のウツギ属だけという記載もみられます。

本当にそうなんでしょうか。

うちのユキノシタ科4種を調べてみました。

うちの庭からウツギ属のサラサウツギ・ウツギ・ヒメウツギとバイカウツギの4種

の葉と枝を採取し、枝は短く切って、切り口が見えるように並べてみました。

枝は各々、今年出たばかりの新枝(左)と今年花の咲いている古い枝(右)の2本

ずつです。

サラサウツギ ウ ツ ギ ヒメウツギ バイカウツギ

(この2枚の写真はクリックすると大きくなります。)

確かにユキノシタ科ウツギ属 の3種の髄は中空、若枝は特に草の茎のように空っぽで

した。

同じユキノシタ科でも右端のバイカウツギ属バイカウツギの髄は白く塞がっています。

ウツギではありませんが、近くのアジサイやロウバイの若い茎も切ってみました。

やはり髄は白く詰まっていました。

ここまでの範囲では「ウツギは空木」と言っていいようです。

バイカウツギ(梅花空木)

ユキノシタ科バイカウツギ属

学名:Philadelphus coronarius

別名:サツマウツギ(薩摩空木)

原産地 日本、中国、欧州、北米。園芸品種が多い。

落葉低木 樹高:1.5cm~2m。 開花期:5~6月(ウツギと同じ)。

花弁は 4 枚。花は大きく、直径3~5cm。芳香あり。

この花は同じユキノシタ科でも花が大きく、髄も詰まっていてバイカウツギ属と分類

されています。

華やかな香りに誘われていろんな虫が集まってきます。これはクロウリハムシ。

最後に

♪ 卯の花の匂う垣根に♪と唄われたウツギには香りはありません。

この歌詞の「匂う」という言葉は「良い香りが立つ」という意味ではなく、「あざや

かな色が美しく映える」という意味で用いられているようです。