テイカカズラ [花木(初夏)]

テイカカズラ

定家葛 キョウチクトウ科テイカカズラ属の木本性つる植物

学名: Trachelospermum asiaticum

別名:マサキノカズラ

分布:本州、四国、九州、朝鮮半島。

花期:5月

2000年に植えたテイカカズラが最も美しかったのは2012年。

使わなくなったキウイの棚を覆い、シャクナゲと同時に開花しました。

5月、一斉に開花すると辺りに芳香が漂います。

大きな房状の花(集散花序)。

花の直径は2.5〜3cm、花弁は風車やプロペラのように5裂。

花筒の下部は細く、上部は襞があってふっくらしています。

それにしても不思議な花です。雄しべも雌しべも見えません。

7月、長い豆のような果実を見つけました。

一対の長さ20cm弱の袋果です。花に比べて大きいのに驚きます。

花はあんなに多かったのにこの年の果実は一つだけ。

11月下旬、やっと果実が割れ、白い毛と茶色の種子が見えました。

これがテイカカズラの種子です。白絹のような種髪が美しい。

花の構造は上から見ても横から見てもわかりません。

今年はネット検索をしてから花を採取して室内で観察することにしました。

テイカカズラは茎を切ると白い液が出ます。これは有毒だそうです。

開花したばかりの真っ白な花弁、中心部は黄色。

中央の黄色の部分には細かい毛が見えます。

中心に向かって5つの突起、これを副花冠というそうです。

真ん中の白っぽい部分は5本の雄しべの先端。

穴のように見える5つの隙間に昆虫が長い口吻を差し込んで蜜を吸う仕組みです。

副花冠の周りにも微小な毛があります。

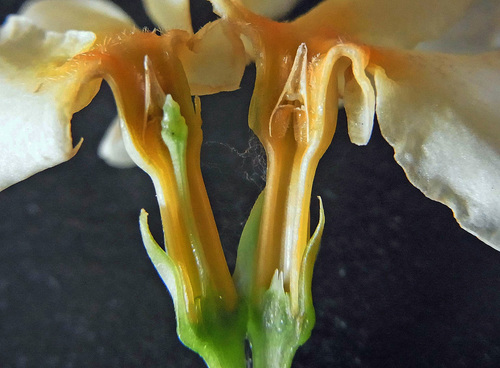

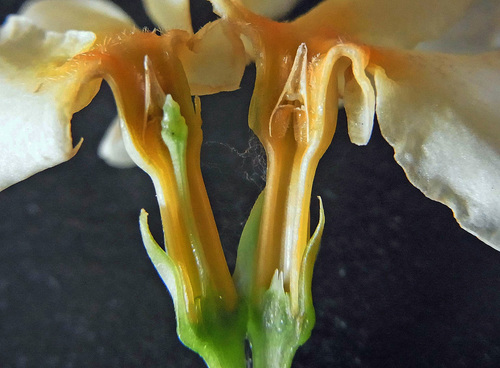

花を縦に切り開きました。

左の中央の緑色の部分が雌しべ。

雄しべは上部の円錐形の部分で、上の方が葯、花粉は円錐上部に出ます。

下の細い花筒には蜜が溜まります。

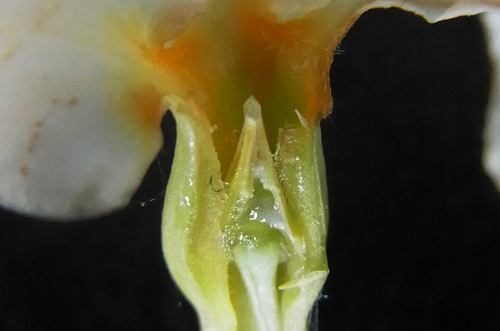

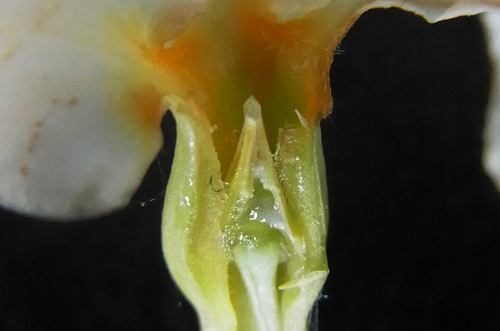

若い花を浅く切り開いてみました。

円錐を構成する葯が見えます。

下部の中央が雌しべ、その上部は粘液に覆われています。

柱頭は雌しべの先端ではなく、粘液の下の膨らみにあるようです。

花の凹みに細い針金を通そうと試みられた方もありましたが成功しなかったようです。

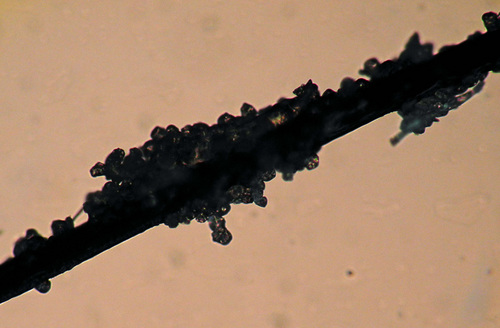

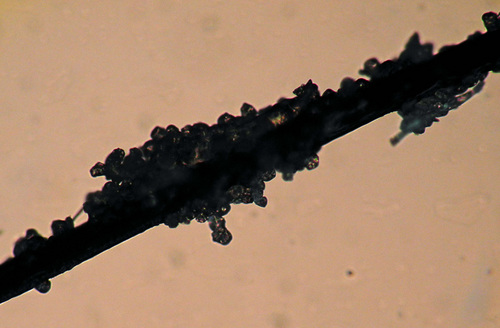

今回ネット検索にて見つけた「杉並の自然学/植物/テイカカズラ 」で 田中肇先生が毛髪で成功された記事(牧野植物同好会誌94号)を読み、追試させていただきました。

毛髪は容易に下まで入り、引き抜くと先端に白いものがついてきました。

とすると、口吻は入り口の毛によって葯の隙間に誘導され、柱頭の周りの毛で他花からの花粉を落とし、蜜を吸った帰りに粘液と花粉をまとって出てくるのではないでしょうか。

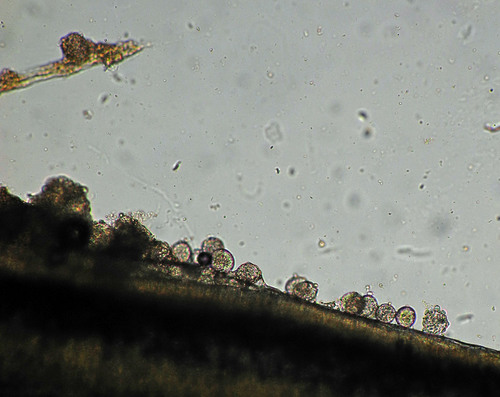

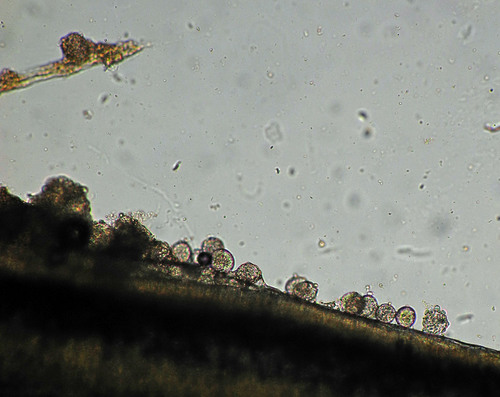

顕微鏡で確認すると粘液が絡んだ花粉が付いていました。

粘液を溶かして、やっとテイカカズラの花粉を見ることができました!

しかし、こんなに多くの花を咲かせてたった1〜2個の果実を残すのはいかにも能率が悪い。

この庭に口吻の長い昆虫が飛び交うのは夏期、開花期に見られるのは少数のアゲハチョウくらいです。

でもテイカカズラにとって花は万一の備えに過ぎないかもしれません。

これは棚を下から見上げて絡み合った蔓の一部を写したものです。

蔓といっても基部は直径4cmほどになり、太い蔓の各所にイボ状の突起があります。

これらの突起や中央のブラシ状の部分は気根(朝日百科では付着根)といって絡みつくために出した根が遺残したもののようです。

和名「テイカカズラ」は謡曲「定家」に由来し、藤原定家と愛し合った式子内親王の墓に、定家葛(テイカカズラ)がまとわりつく苦しみを、旅の僧に訴えるという曲だそうです。

やはりこんなに絡みつかれては恐ろしくなりますね。

定家葛 キョウチクトウ科テイカカズラ属の木本性つる植物

学名: Trachelospermum asiaticum

別名:マサキノカズラ

分布:本州、四国、九州、朝鮮半島。

花期:5月

2000年に植えたテイカカズラが最も美しかったのは2012年。

使わなくなったキウイの棚を覆い、シャクナゲと同時に開花しました。

5月、一斉に開花すると辺りに芳香が漂います。

大きな房状の花(集散花序)。

花の直径は2.5〜3cm、花弁は風車やプロペラのように5裂。

花筒の下部は細く、上部は襞があってふっくらしています。

それにしても不思議な花です。雄しべも雌しべも見えません。

7月、長い豆のような果実を見つけました。

一対の長さ20cm弱の袋果です。花に比べて大きいのに驚きます。

花はあんなに多かったのにこの年の果実は一つだけ。

11月下旬、やっと果実が割れ、白い毛と茶色の種子が見えました。

これがテイカカズラの種子です。白絹のような種髪が美しい。

花の構造は上から見ても横から見てもわかりません。

今年はネット検索をしてから花を採取して室内で観察することにしました。

テイカカズラは茎を切ると白い液が出ます。これは有毒だそうです。

開花したばかりの真っ白な花弁、中心部は黄色。

中央の黄色の部分には細かい毛が見えます。

中心に向かって5つの突起、これを副花冠というそうです。

真ん中の白っぽい部分は5本の雄しべの先端。

穴のように見える5つの隙間に昆虫が長い口吻を差し込んで蜜を吸う仕組みです。

副花冠の周りにも微小な毛があります。

花を縦に切り開きました。

左の中央の緑色の部分が雌しべ。

雄しべは上部の円錐形の部分で、上の方が葯、花粉は円錐上部に出ます。

下の細い花筒には蜜が溜まります。

若い花を浅く切り開いてみました。

円錐を構成する葯が見えます。

下部の中央が雌しべ、その上部は粘液に覆われています。

柱頭は雌しべの先端ではなく、粘液の下の膨らみにあるようです。

花の凹みに細い針金を通そうと試みられた方もありましたが成功しなかったようです。

今回ネット検索にて見つけた「杉並の自然学/植物/テイカカズラ 」で 田中肇先生が毛髪で成功された記事(牧野植物同好会誌94号)を読み、追試させていただきました。

毛髪は容易に下まで入り、引き抜くと先端に白いものがついてきました。

とすると、口吻は入り口の毛によって葯の隙間に誘導され、柱頭の周りの毛で他花からの花粉を落とし、蜜を吸った帰りに粘液と花粉をまとって出てくるのではないでしょうか。

顕微鏡で確認すると粘液が絡んだ花粉が付いていました。

粘液を溶かして、やっとテイカカズラの花粉を見ることができました!

しかし、こんなに多くの花を咲かせてたった1〜2個の果実を残すのはいかにも能率が悪い。

この庭に口吻の長い昆虫が飛び交うのは夏期、開花期に見られるのは少数のアゲハチョウくらいです。

でもテイカカズラにとって花は万一の備えに過ぎないかもしれません。

これは棚を下から見上げて絡み合った蔓の一部を写したものです。

蔓といっても基部は直径4cmほどになり、太い蔓の各所にイボ状の突起があります。

これらの突起や中央のブラシ状の部分は気根(朝日百科では付着根)といって絡みつくために出した根が遺残したもののようです。

和名「テイカカズラ」は謡曲「定家」に由来し、藤原定家と愛し合った式子内親王の墓に、定家葛(テイカカズラ)がまとわりつく苦しみを、旅の僧に訴えるという曲だそうです。

やはりこんなに絡みつかれては恐ろしくなりますね。

2017-06-04 16:13

コメント(18)