テイカカズラ [花木(初夏)]

テイカカズラ

定家葛 キョウチクトウ科テイカカズラ属の木本性つる植物

学名: Trachelospermum asiaticum

別名:マサキノカズラ

分布:本州、四国、九州、朝鮮半島。

花期:5月

2000年に植えたテイカカズラが最も美しかったのは2012年。

使わなくなったキウイの棚を覆い、シャクナゲと同時に開花しました。

5月、一斉に開花すると辺りに芳香が漂います。

大きな房状の花(集散花序)。

花の直径は2.5〜3cm、花弁は風車やプロペラのように5裂。

花筒の下部は細く、上部は襞があってふっくらしています。

それにしても不思議な花です。雄しべも雌しべも見えません。

7月、長い豆のような果実を見つけました。

一対の長さ20cm弱の袋果です。花に比べて大きいのに驚きます。

花はあんなに多かったのにこの年の果実は一つだけ。

11月下旬、やっと果実が割れ、白い毛と茶色の種子が見えました。

これがテイカカズラの種子です。白絹のような種髪が美しい。

花の構造は上から見ても横から見てもわかりません。

今年はネット検索をしてから花を採取して室内で観察することにしました。

テイカカズラは茎を切ると白い液が出ます。これは有毒だそうです。

開花したばかりの真っ白な花弁、中心部は黄色。

中央の黄色の部分には細かい毛が見えます。

中心に向かって5つの突起、これを副花冠というそうです。

真ん中の白っぽい部分は5本の雄しべの先端。

穴のように見える5つの隙間に昆虫が長い口吻を差し込んで蜜を吸う仕組みです。

副花冠の周りにも微小な毛があります。

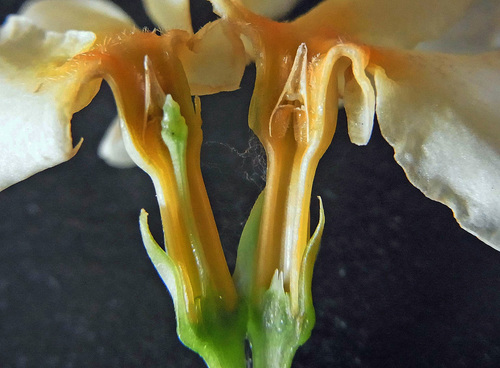

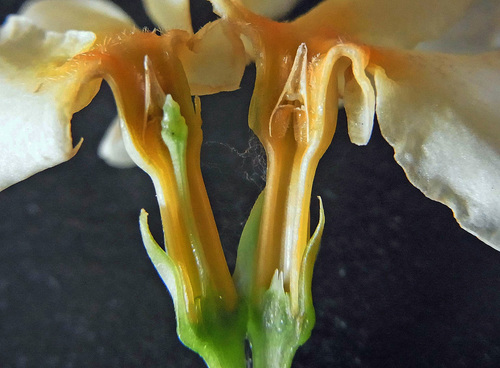

花を縦に切り開きました。

左の中央の緑色の部分が雌しべ。

雄しべは上部の円錐形の部分で、上の方が葯、花粉は円錐上部に出ます。

下の細い花筒には蜜が溜まります。

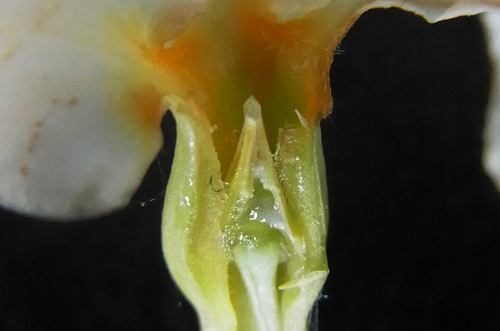

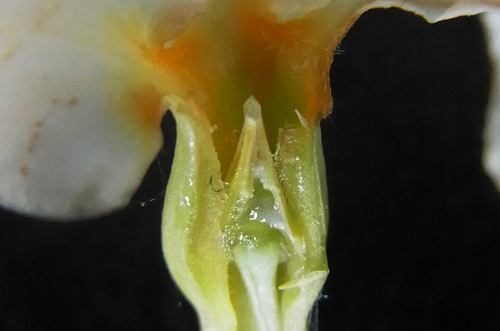

若い花を浅く切り開いてみました。

円錐を構成する葯が見えます。

下部の中央が雌しべ、その上部は粘液に覆われています。

柱頭は雌しべの先端ではなく、粘液の下の膨らみにあるようです。

花の凹みに細い針金を通そうと試みられた方もありましたが成功しなかったようです。

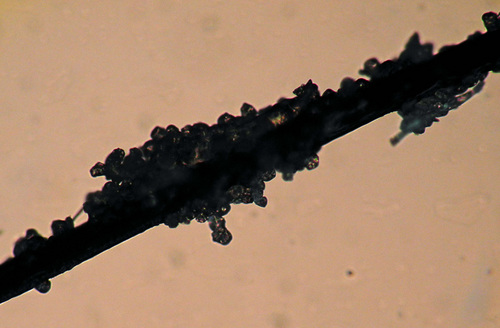

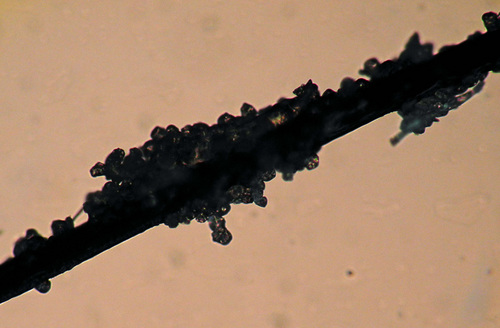

今回ネット検索にて見つけた「杉並の自然学/植物/テイカカズラ 」で 田中肇先生が毛髪で成功された記事(牧野植物同好会誌94号)を読み、追試させていただきました。

毛髪は容易に下まで入り、引き抜くと先端に白いものがついてきました。

とすると、口吻は入り口の毛によって葯の隙間に誘導され、柱頭の周りの毛で他花からの花粉を落とし、蜜を吸った帰りに粘液と花粉をまとって出てくるのではないでしょうか。

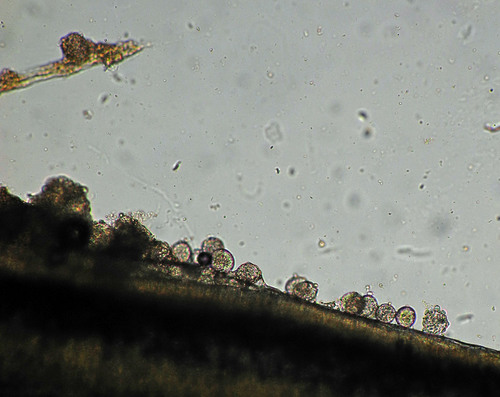

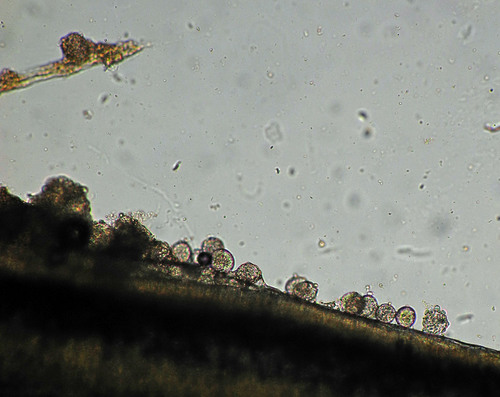

顕微鏡で確認すると粘液が絡んだ花粉が付いていました。

粘液を溶かして、やっとテイカカズラの花粉を見ることができました!

しかし、こんなに多くの花を咲かせてたった1〜2個の果実を残すのはいかにも能率が悪い。

この庭に口吻の長い昆虫が飛び交うのは夏期、開花期に見られるのは少数のアゲハチョウくらいです。

でもテイカカズラにとって花は万一の備えに過ぎないかもしれません。

これは棚を下から見上げて絡み合った蔓の一部を写したものです。

蔓といっても基部は直径4cmほどになり、太い蔓の各所にイボ状の突起があります。

これらの突起や中央のブラシ状の部分は気根(朝日百科では付着根)といって絡みつくために出した根が遺残したもののようです。

和名「テイカカズラ」は謡曲「定家」に由来し、藤原定家と愛し合った式子内親王の墓に、定家葛(テイカカズラ)がまとわりつく苦しみを、旅の僧に訴えるという曲だそうです。

やはりこんなに絡みつかれては恐ろしくなりますね。

定家葛 キョウチクトウ科テイカカズラ属の木本性つる植物

学名: Trachelospermum asiaticum

別名:マサキノカズラ

分布:本州、四国、九州、朝鮮半島。

花期:5月

2000年に植えたテイカカズラが最も美しかったのは2012年。

使わなくなったキウイの棚を覆い、シャクナゲと同時に開花しました。

5月、一斉に開花すると辺りに芳香が漂います。

大きな房状の花(集散花序)。

花の直径は2.5〜3cm、花弁は風車やプロペラのように5裂。

花筒の下部は細く、上部は襞があってふっくらしています。

それにしても不思議な花です。雄しべも雌しべも見えません。

7月、長い豆のような果実を見つけました。

一対の長さ20cm弱の袋果です。花に比べて大きいのに驚きます。

花はあんなに多かったのにこの年の果実は一つだけ。

11月下旬、やっと果実が割れ、白い毛と茶色の種子が見えました。

これがテイカカズラの種子です。白絹のような種髪が美しい。

花の構造は上から見ても横から見てもわかりません。

今年はネット検索をしてから花を採取して室内で観察することにしました。

テイカカズラは茎を切ると白い液が出ます。これは有毒だそうです。

開花したばかりの真っ白な花弁、中心部は黄色。

中央の黄色の部分には細かい毛が見えます。

中心に向かって5つの突起、これを副花冠というそうです。

真ん中の白っぽい部分は5本の雄しべの先端。

穴のように見える5つの隙間に昆虫が長い口吻を差し込んで蜜を吸う仕組みです。

副花冠の周りにも微小な毛があります。

花を縦に切り開きました。

左の中央の緑色の部分が雌しべ。

雄しべは上部の円錐形の部分で、上の方が葯、花粉は円錐上部に出ます。

下の細い花筒には蜜が溜まります。

若い花を浅く切り開いてみました。

円錐を構成する葯が見えます。

下部の中央が雌しべ、その上部は粘液に覆われています。

柱頭は雌しべの先端ではなく、粘液の下の膨らみにあるようです。

花の凹みに細い針金を通そうと試みられた方もありましたが成功しなかったようです。

今回ネット検索にて見つけた「杉並の自然学/植物/テイカカズラ 」で 田中肇先生が毛髪で成功された記事(牧野植物同好会誌94号)を読み、追試させていただきました。

毛髪は容易に下まで入り、引き抜くと先端に白いものがついてきました。

とすると、口吻は入り口の毛によって葯の隙間に誘導され、柱頭の周りの毛で他花からの花粉を落とし、蜜を吸った帰りに粘液と花粉をまとって出てくるのではないでしょうか。

顕微鏡で確認すると粘液が絡んだ花粉が付いていました。

粘液を溶かして、やっとテイカカズラの花粉を見ることができました!

しかし、こんなに多くの花を咲かせてたった1〜2個の果実を残すのはいかにも能率が悪い。

この庭に口吻の長い昆虫が飛び交うのは夏期、開花期に見られるのは少数のアゲハチョウくらいです。

でもテイカカズラにとって花は万一の備えに過ぎないかもしれません。

これは棚を下から見上げて絡み合った蔓の一部を写したものです。

蔓といっても基部は直径4cmほどになり、太い蔓の各所にイボ状の突起があります。

これらの突起や中央のブラシ状の部分は気根(朝日百科では付着根)といって絡みつくために出した根が遺残したもののようです。

和名「テイカカズラ」は謡曲「定家」に由来し、藤原定家と愛し合った式子内親王の墓に、定家葛(テイカカズラ)がまとわりつく苦しみを、旅の僧に訴えるという曲だそうです。

やはりこんなに絡みつかれては恐ろしくなりますね。

2017-06-04 16:13

コメント(18)

こんばんわ。

テイカズラ、いいなあと苗がどこかにないかと探していますが

中々販売されている店に巡り合いません。

ずいぶん茎も立派になるのですね。

満開の真っ白なお花で埋め尽くされたお写真

なんて素敵でしょう。

by デスタントドラムス (2017-06-04 19:57)

こんばんは。 テイカカズラ、クチナシにもよく似てますね。(こちらは六角花びらですが)。

あの長い果実も特徴的ですね。 気根があるとは知らなかったです。

たまのよを 耐えなばたえね ながらえば しのぶることも

弱りモゾする。式子内親王。

by Minoru (2017-06-04 21:33)

デスタントドラムス さん コメントありがとうございました。

お庭に植えられるのでしたら、テイカズラの園芸種スタージャスミンの方をお勧めします。

来週はスタージャスミンをまとめてアップする予定です。

by 夕菅 (2017-06-04 21:44)

Minoru さん コメントありがとうございました。

テイカカズラの果実は少ない上になかなか熟さないので待ち遠しく思えました。

テイカカズラは終わりましたが、これからはクチナシですね。

これからは百人一首の時、テイカカズラを思い出せそうです。

by 夕菅 (2017-06-04 23:22)

川崎に2週間いた間に、娘宅の近くのお宅で、

フェンス(縦60㎝くらい、横5mくらい)にテイカカズラを

上手に誘引しておられました。

道行く人に香りのプレゼントもいいものでしたが、

今日の記事を読んで初めてテイカカズラのことを知った気がします。強烈な締めつけで、パーゴラもフェンスも内親王も苦しいことでしょう(笑)

by 703 (2017-06-05 00:38)

近くの山は、大樹がこのテイカカズラに締め付けられて、枯れ死の状態が増えています。

香しい香りと真っ白な、花は、魅力のある植物ですが、、、、。

果実はこの花が正体でしたか。山で時折見つけることができます。

圧巻のテイカカズラの様から、まさかテイカカズラの果実とは、思えませんでした。結実が難しい植物でも、この繁殖力、はそれを必要としないんでしょうね。昔、大騒ぎしたケサランパサランはこれが正体かも?と

思ったことでした。

by 花咲かばあば (2017-06-05 10:07)

703 さんコメントありがとうございました。

フェンスのテイカカズラ、年が経つにつれ誘引が難しくなるかと思います。

園芸種スタージャスミンなら比較的まとめやすそうです。

来週アップしますのでまた比較して見てください。

ここ数年虫の害にも悩んでいます。

内親王ほどではないかもしれませんが.........。

by 夕菅 (2017-06-05 17:22)

花咲かばあば さん コメントありがとうございました。

金属パイプは締め付けられても大丈夫ですが、生木には被害が出るかもしれませんね。

結実を期待しないならこんなにたくさんの花を咲かせて、香りまでサービスするのはもったいないと思ってしまいます。

確かにこの種髪、種子がとれたらケサランパサランにもなりそうですね。

by 夕菅 (2017-06-05 17:36)

こんにちは。テイカカズラは香気があり花期も長いので良いですね。名前の由来は、この蔓の具合を拝見するとわかるような気がします。

by 多摩NTの住人 (2017-06-06 08:12)

多摩NTの住人さん コメントありがとうございました。

しばらくテイカカズラに縛り付かれていました(笑)。

やはりテイカカズラはたくましい植物、17年の付き合いで疲れが出てきました。

by 夕菅 (2017-06-06 09:43)

テイカカズラのことを知りたいと思っていたところでした

なんだかすごく複雑だったのですね

あんな小っちゃな穴からでは昆虫にとっても大変そうです

花はのっぺらぼうな感じがしてどうなっているのか不思議でした。

アーチ状にからまりついたテイカカズラはすてきに見えます!

ツルがすごいことになるんですね

花は相当数咲く割に果実は少なくて・・・その分ツルを伸ばすことにいそしむのでしょう

これだけ花が多いと中には6裂もあるかもしれませんので探す楽しみがありそうです!

by とんちゃん (2017-06-07 10:02)

とんちゃん お帰り早々に コメントありがとうございました。

長年の宿題だったテイカカズラをやっと記事にしました。

あの穴から入れる昆虫は少なく、蜜も芳香もサービスしているのに実際には訪れる昆虫を見たことがありません。

しかし、最後には緑色の幼虫が多発してあっという間に花まで食べ尽くされてしまいました。

by 夕菅 (2017-06-07 13:51)

すごい棚ですね。風に乗って良い匂いがするのでしょうね。花の写真も迫力があります。いろいろな花の奥深さにいつも感動しています。毎回楽しみです。草取りにちょっと疲れている今日この頃です。

by りんちゃんママ (2017-06-07 14:00)

りんちゃんママさんコメントありがとうございました。

今日は朝から雨が降り続いていますから草取りもお休みですね。

テイカカズラは華奢のようで、底力を秘めた植物のようです。

いざブログに取り上げようとして調べると、花を見るだけではわからないことが色々現れて悩みながら深みにはまります。

by 夕菅 (2017-06-07 16:54)

5月下旬にテイカカズラを見て写真に撮ってきました。

そのときの様子を近いうちにアップしたいのですがそのときこちらをリンクさせていただいてよろしいでしょうか

花の造りの解説がまとめあげられて分かりやすいので!

by とんちゃん (2017-06-08 13:36)

とんちゃんもテイカカズラ アップですか。

楽しみにしています。もちろんリンク歓迎です。

「杉並の自然学/植物/テイカカズラ 」もメールでお願いして、リンク快諾の返信をいただいています。

by 夕菅 (2017-06-08 15:21)

すごい観察ですね。テイカカズラは家にも近くにもないので、花の観察はしたことがありませんでした。

花の仕組みには驚くべきものがありますが、凝りすぎているにしては、滅多に実がならないとは、なんたることでしょうか。ガガイモも無駄花が多いですが、テイカカズラよりはましですね。毛髪を使っての実験もすごいです。受粉には、チョウ目の昆虫にきてもらわないとうまく行かないのでしょうね。

by エフ・エム (2017-06-09 21:38)

エフ・エムさん コメントありがとうございました。

テイカカズラは花々がたくさん咲く5月に咲き、花の仕組みもわからないので後回しになっていました。

ガガイモやウマノスズクサなど複雑すぎる構造は逆効果のように思えてしまいます。

この蜜が吸えるの口吻の長い蝶や蛾?でも5月には少ないですね。

次回はテイカカズラの園芸種を追加する予定です。

by 夕菅 (2017-06-09 23:51)