ゼンマイ [野草]

ゼンマイ

薇 ウラボシ綱(シダ綱) ゼンマイ目 ゼンマイ科の多年生シダ植物。

学名Osmunda japonica

毎春、庭の真ん中で踏み込み難いところに、植えた覚えのない植物が出てきます。

今年も3月下旬、白っぽい若芽を見つけました。

これは何でしょう?

ワラビが毛で包まれたような形。ひょっとしてゼンマイ?

検索してみますと、やはりゼンマイでよさそうです。

大きくなると頭部の綿の間から黄緑色の若芽(?)がのぞきました。

これがゼンマイの胞子葉。

胞子葉の頭部。

赤い葉軸のまわりに黄緑色の粒々がびっしりと付いています。

これは胞子嚢です。

続いてまたニョキニョキと白い毛に包まれたワラビのようなものが生えてきました。

ゼンマイの栄養葉です。

栄養葉の若芽は赤褐色。

胞子葉が先に大きく育ちます。

胞子葉と栄養葉、どちらも食べられるのでしょうか?

ゼンマイの産地では栄養葉を「女ぜんまい」、胞子葉を「男ぜんまい」と呼び、採るのは「女ぜんまい」のみ。それも翌年のために少し残します。

左は胞子葉、右は葉が開いた栄養葉。

胞子葉の先端部を拡大します。緑色の魚の卵のよう。

さらに拡大すると胞子嚢は緑色のブドウのような球形。

ゼンマイの胞子には葉緑体が含まれているそうです。

胞子放出中。

まだ胞子が残っている胞子嚢があります。画面をクリックしてごらんください。

前回書いたトキワシノブの胞子嚢には環帯があり、ここが収縮して胞子嚢を裂開させましたが、ゼンマイには環帯がなく、厚壁細胞が一カ所に集まっているだけだそうです(Wikiwand)。

またゼンマイでは胞子嚢が一斉に熟する性質があるそうですが、この日は、煙のように胞子が飛び立つのが見られて幸いでした。

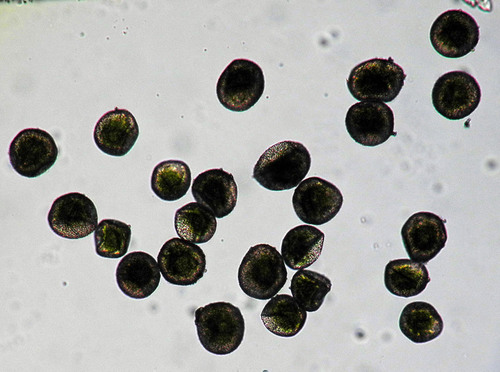

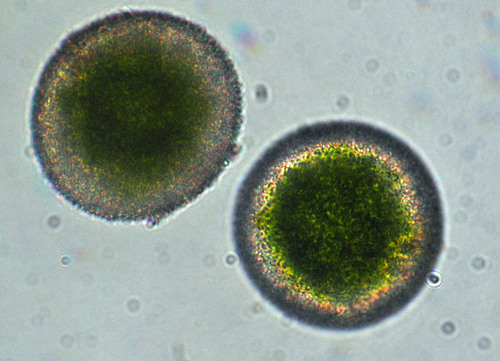

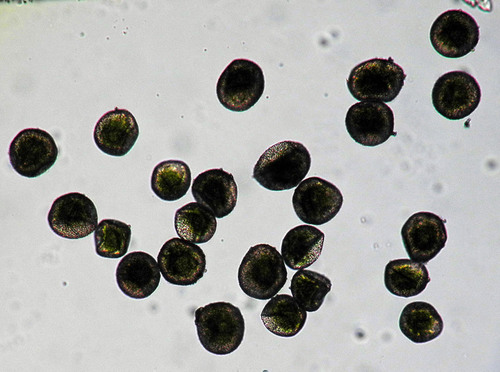

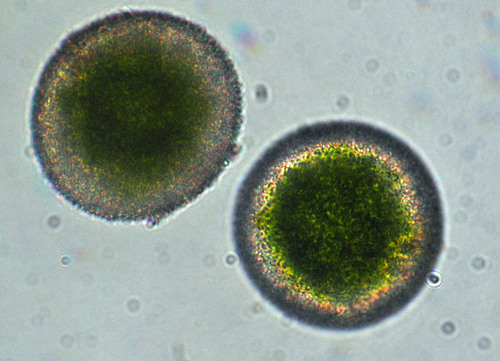

胞子を顕微鏡で見てみました。

確かに大きな胞子です。

拡大すると葉緑体が見えました。

空になった胞子嚢。

胞子葉は褐色になって退化していきます。

一方、栄養葉はたくまく葉を広げて赤褐色から緑色になりました。

2回羽状複葉。

葉脈は遊離(先で癒合して網を作らない)。これも画面をクリックすると見られます。

5月21日、崩れた胞子葉が中左寄りにわずかに見えます。

栄養葉の緑色が深まって葉が硬くなっていました。

2本切り取って長さを図りました。

80〜90cmあります。

切った葉の葉柄にまだ綿毛が残っていました。

これで2本分です。

昔はこれに真綿を足して綿糸の代用にして布を織ったり、手まりをつくったりしたそうです。

庭に自生したゼンマイを追ってみました。

山野にたくさん生えて食用にするものとは、育ち方が違うかもしれません。

この庭のゼンマイの記録です。

食用のぜんまいの作り方をYou Tubeで見ました。大変な作業ですね。

やはりワラビとゼンマイは全然違います。

薇 ウラボシ綱(シダ綱) ゼンマイ目 ゼンマイ科の多年生シダ植物。

学名Osmunda japonica

毎春、庭の真ん中で踏み込み難いところに、植えた覚えのない植物が出てきます。

今年も3月下旬、白っぽい若芽を見つけました。

これは何でしょう?

ワラビが毛で包まれたような形。ひょっとしてゼンマイ?

検索してみますと、やはりゼンマイでよさそうです。

大きくなると頭部の綿の間から黄緑色の若芽(?)がのぞきました。

これがゼンマイの胞子葉。

胞子葉の頭部。

赤い葉軸のまわりに黄緑色の粒々がびっしりと付いています。

これは胞子嚢です。

続いてまたニョキニョキと白い毛に包まれたワラビのようなものが生えてきました。

ゼンマイの栄養葉です。

栄養葉の若芽は赤褐色。

胞子葉が先に大きく育ちます。

胞子葉と栄養葉、どちらも食べられるのでしょうか?

ゼンマイの産地では栄養葉を「女ぜんまい」、胞子葉を「男ぜんまい」と呼び、採るのは「女ぜんまい」のみ。それも翌年のために少し残します。

左は胞子葉、右は葉が開いた栄養葉。

胞子葉の先端部を拡大します。緑色の魚の卵のよう。

さらに拡大すると胞子嚢は緑色のブドウのような球形。

ゼンマイの胞子には葉緑体が含まれているそうです。

胞子放出中。

まだ胞子が残っている胞子嚢があります。画面をクリックしてごらんください。

前回書いたトキワシノブの胞子嚢には環帯があり、ここが収縮して胞子嚢を裂開させましたが、ゼンマイには環帯がなく、厚壁細胞が一カ所に集まっているだけだそうです(Wikiwand)。

またゼンマイでは胞子嚢が一斉に熟する性質があるそうですが、この日は、煙のように胞子が飛び立つのが見られて幸いでした。

胞子を顕微鏡で見てみました。

確かに大きな胞子です。

拡大すると葉緑体が見えました。

空になった胞子嚢。

胞子葉は褐色になって退化していきます。

一方、栄養葉はたくまく葉を広げて赤褐色から緑色になりました。

2回羽状複葉。

葉脈は遊離(先で癒合して網を作らない)。これも画面をクリックすると見られます。

5月21日、崩れた胞子葉が中左寄りにわずかに見えます。

栄養葉の緑色が深まって葉が硬くなっていました。

2本切り取って長さを図りました。

80〜90cmあります。

切った葉の葉柄にまだ綿毛が残っていました。

これで2本分です。

昔はこれに真綿を足して綿糸の代用にして布を織ったり、手まりをつくったりしたそうです。

庭に自生したゼンマイを追ってみました。

山野にたくさん生えて食用にするものとは、育ち方が違うかもしれません。

この庭のゼンマイの記録です。

食用のぜんまいの作り方をYou Tubeで見ました。大変な作業ですね。

やはりワラビとゼンマイは全然違います。

2017-05-22 01:40

コメント(16)

こんにちは。ゼンマイは見たことがありますが、似たようなものもあってなかなか区別しにくいです。シダ植物はまだまだ勉強不足です。胞子嚢のマクロは面白いですね。

by 多摩NTの住人 (2017-05-22 08:29)

多摩NTの住人さん コメントありがとうございました。

春にはシダやコゴミなど、ゼンマイのような形で出てくるものがありますね。

近縁種はヤシャゼンマイ、オオバヤシャゼンマイ、ヤマドリゼンマイ、オニゼンマイ、シロヤマゼンマイなど。

by 夕菅 (2017-05-22 11:02)

ゼンマイが自然に出てきたのですね!

随分しっかりした株になってゼンマイ独特のくるっとしたところがいいですね

胞子嚢のマクロがすっごいです!

海ブドウのようにも見えてきました

顕微鏡で胞子を見ると!びっくりします

山菜としてのゼンマイは絶品で新潟へ行ったとき値段を見て驚きました。

義姉が元気だったころはたくさんいただけたのに・・・

大変な作業のため高価なのですね

義姉は灰で煮ると言っていました。

一口にゼンマイといっても中味が濃くいっぱい驚きが詰まっていますね

by とんちゃん (2017-05-22 14:18)

とんちゃん コメントありがとうございました。

ワラビなら手折って食べたはずですが、ゼンマイはすぐには食べられないので採取したことがなく、大株になってしまいました。

今年は幸運にも胞子を見ることができましたので、ブログに載せました。

ゼンマイの煮物1口には1mにもなる栄養葉のエネルギーが宿っているかと思うとますます貴重品ですね。

by 夕菅 (2017-05-22 15:36)

いつもこのブログで勉強させていただいてます。

顕微鏡でとった写真すごいなあ。

理科の資料集で見たもの見たい。

こんなにクリアにうつるんですね。

子供時代、胞子とか種の形とか植物の観察に興味がありました。

理科が大好きでした。

動物よりも植物が好きなのは今も変わりません。

by デスタントドラムス (2017-05-22 21:26)

デスタントドラムス さんコメントありがとうございました。

地味なゼンマイですが、見ていくうちに面白くなりました。

胞子はやはり顕微鏡で見たくなりますね。

葉緑素入りの胞子は初めて見たように思います。

by 夕菅 (2017-05-22 22:46)

ゼンマイを詳しく見ることはありませんでした。胞子葉、栄養葉の違いも

知ることができました。食すのは栄養葉の方ですか。綿毛にくるまれて

、ゼンマイの拳がのの字を書きながら成長する様子、顕微鏡でとらえられた胞子嚢、面白いですね。

綿糸の代用にもされたとは、二本分であの量ですか。

時計のゼンマイからの命名らしいですね。

ゼンマイを収穫したことはありませんが、食すまでにたくさんの工程、

高価なはずです。

by 花咲かばあば (2017-05-23 11:23)

花咲かばあばさんコメントありがとうございました。

ゼンマイって知っているようで詳しくは知らない人が多そうですね。

もちろん私もその一人でした。

名前の由来も原始的なシダ植物であるゼンマイが先。

丸まった若芽を銭に見立てたものらしく、時計のぜんまいはこのゼンマイの若葉の巻き方に似ているところから名付けられたそうです。

美味しいゼンマイにするには茹で方、干し方、もみ方全てコツがあり、手間暇大変なようですね。

by 夕菅 (2017-05-23 14:33)

こんばんは。 ゼンマイのお話、とても詳しくて為になりました。

顕微鏡もお使いで

素晴らしいです。胞子葉の写真はとても綺麗です。ゼンマイを食べるのは苦手です。

by Minoru (2017-05-23 22:54)

Minoruさん コメントありがとうございました。

ゼンマイ苦手ですか。私は大好きです。

ゼンマイは古生代石炭紀からあったそうですが、今はあまり見ませんね。

東北地方などで作られてはいるようですが、どこまで続くか心配です。

by 夕菅 (2017-05-24 00:46)

お庭にゼンマイが生えるとはびっくりです。観察には都合がいいですね。胞子形成の姿や胞子まで見せていただいてありがとうございます。こちらでは散歩道でたまに見かけましたが、かなり離れた場所なので、あまり歩かなくなった今はほとんど通ることはなくなりました。

ゼンマイやワラビは好物です。販売している干しゼンマイは、栄養葉の芽生えなのですね。新知識です。胞子の大きさにもびっくりでした。

by エフ・エム (2017-05-25 17:42)

エフ・エムさん コメントありがとうございました。

本当にゼンマイがなぜ生えてきたのか不思議です。

初めに造園を依頼した時、その辺りにクサソテツやクジャクシダも植え込みましたからそれらに付いてきたのでしょうか?

胞子が見られるのは短期間で、いつも見逃し、今年初めて見ることができました。

干しゼンマイの1本は大きな栄養葉の子供と思うとより大切に賞味できます。

by 夕菅 (2017-05-25 22:46)

ぜんまいののの字ばかりの寂光土 川端茅舎

ゼンマイがのの字に咲く夕菅さんのお庭・・・寂光土にいらっしゃるお母様への追悼文のようです。

by 703 (2017-06-03 23:15)

703さん コメントありがとうございました。

ぜんまいの句と共にこの引用、感服いたしました。

川端茅舎さんは画家を志されたこともあったとか。

前のブログ「春の庭」と順序が逆でしたね。

by 夕菅 (2017-06-03 23:50)

ゼンマイのワタをかぶった芽の写真を探していて、こちらに行きつきました。

昔は手鞠を作ったりしたことまで記事にあって、1900年新潟生まれの祖母が生前話してくれた事を思い出しました。

春先に総出で山のようにゼンマイを採り、手間暇かけて保存食として雪に埋もれる冬の間に食べたそうです。なまり節やニシンと煮てくれたのを私もいただいたことがあります。おいしかった。

女の子達はゼンマイの綿を乾かして、ギュッと丸めて芯にして、貯めておいたくず糸を工夫してできるだけ綺麗な手鞠に仕上げるのが楽しみだったそうです。

もちろん飾りではなく、ついて遊ぶため。

「ゴムじゃなくてもはずむんだよ。土の上より石の上のほうがはずむから、お寺の石段なんかでつくの。」と。

手鞠=飾りと思っていた子供の私には、とても驚きのお話でした。

他の記事もこれからゆっくり拝見させていただきます。

珍しい写真をありがとうございました。

by temari (2017-09-25 20:24)

temari さん 嬉しいコメントありがとうございました。

私はゼンマイの手毬を見たことがありませんが、お祖母様は実際にゼンマイの綿毛とくず糸で綺麗な手毬を作られたのですね。

「土の上より石の上のほうがはずむから、お寺の石段なんかでつく」なんてリアルで、絵になりそうな場面が想像できます。

綿毛の写真を撮っておいてよかった!

HNもそのものズバリの temari さん、ブログをなさっていらっしゃるのでしたら URL を教えていただければ幸いです。

by 夕菅 (2017-09-25 23:44)