メガネツユクサ [草花(夏秋)]

メガネツユクサ

ツユクサ科ケツユクサCommelina communis L. f. ciliata Pennellの園芸品種

別名:フクリンツユクサ

3年前Tさんから頂いたメガネツユクサの苗をオオバボダイジュの下に植えました。

1年草のため種がこぼれてそその後毎年周囲に生えてくるのですが、葉が虫に食べられ写真を撮る気になれません。

でも今年は北側の窓の下に偶々自生、こちらは虫も少なくのびのびと育ちました。

隣に毎年出てくるツユクサと並ばせました。

花の印象はメガネツユクサはふくよかで円く、ツユクサは面長でやや小さい。

ここのメガネツユクサの花の巾は25mm前後、ツユクサは18mm前後。

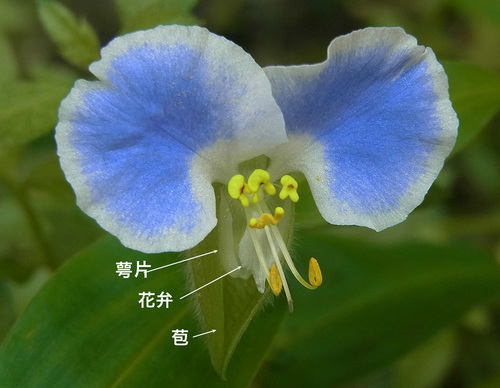

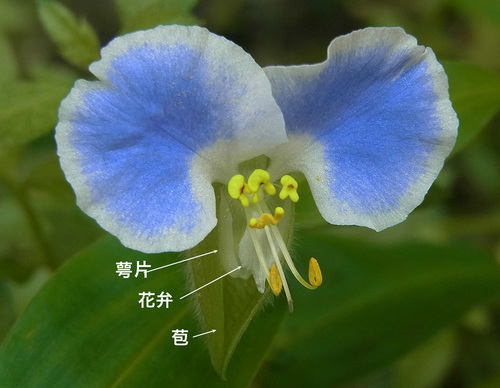

花弁は3枚。

2枚の大きい花弁は各々巾15mm弱、中は水色、周辺は白色の覆輪。

3枚目の白い小さい花弁は雄しべの下にあって目立ちません。

その後に半透明の萼片が2枚、萼片はもう1枚、後にあります。

ツユクサの特徴は華やかな雄しべですが、メガネツユクサも同じようです。

雄しべには3種類あります。

1段目 X字形( π 字形 ) 3個 花粉 ± メガネツユクサではキノコ形 仮雄しべ

2段目 Y字形(逆V字形) 1個 花粉++ メガネツユクサでは「人」字形の雄しべ

3段目 O字形 (楕円形) 2 個 花粉+++ 主たる雄しべ

ツユクサのY字形とO字形の雄しべの花粉からは果実が出来ますが、X字形雄しべの花粉は不稔性だそうです。Y字形雄しべはかっては仮雄しべかと思われていたのですが、なかなかさんの実験により正常な雄しべであることが確認されました( ※1 )。

メガネツユクサではX字形雄しべはキノコ形をしていて、肉眼では花粉は認められませんが、Y字形雄しべからはかなり花粉が出ています。

O字形雄しべはツユクサのようにすぐ褐色にならずより美しい。

メガネツユクサの雌しべはたいていX字形雄しべの陰になってよく見えません。

この画像では円い子房と長い花柱がよく見えます。

後姿もまた美しい。

花弁の間に小さい萼片がかすかに見えます。

大きな苞には白い毛がたくさん生えています。これはツユクサにはありません。

花の色が白っぽい。

もっと白い花が咲きました。よく見ると真ん中にうっすらと青い色が残っています。

白花ツユクサでは純白の花が咲くそうです( ※2 )。

今年の楽しみは一つの苞に二つ咲く花。これが2〜3組、見つかる日もあります。

苞を折り曲げてみると中に2本の軸がありました。

右は直立する主軸で1花、左は斜めに向かう側枝で花が1つと蕾が一つ。

ツユクサでも同じような咲き方をすることがあります。

主軸には花がつかないこともあり、ついても雌しべが不完全な雄花のことが多いそうです。

しかしもっと早い季節には主軸にも両性花が見られ、結実も観察されています( ※3 )。

これら3枚の1苞2花の画像の上の花には正常の雌しべは認められません。

重なると後姿もより華やかです。

右が主軸で直立して1個の花をつけるものと、花をつけないものがあります。

左は側枝で斜めに伸びて2〜3個の蕾をつけます。

この二つの蕾は同じ日に咲きそうですね。

昆虫がやってきました。

まずは明るい黄色が目立つX字形雄しべへ。

何と、このハナバチは2つのO字形雄しべを丸抱え!

想定ではY字形雄しべの花粉を食べながら、尾部にO字形雄しべの花粉をつけるはずだったのです。

でも全身に花粉が付いていますから花粉運搬には役立つのでしょう。

花は午前中でほとんど閉じます(半日花)。

12時すぎには花弁に黒いシミが入り、しべを包むように閉じてきます。

しべの方も花糸や花柱をくるりと巻き上げて花弁に包まれながら苞の中に納まります。

大きな果実が二つ並んでいます。

蕾は4〜5個できても苞におさまる果実は2個が多いようです。

ツユクサは先ず蕾の中で自家受粉、さらに昆虫による他家受粉と花糸の巻き上げによる自家受粉により多くの種子を作ります( ※4 )。

メガネツユクサも同様でしょうか? 蕾の中で自家受粉については確認していません。

右がメガネツユクサ、左がツユクサの果実です。

苞はメガネツユクサのは円く、ツユクサでは先端がやや尖っています。

共に主軸には実が付かず、側枝に2個づつ俵型の実ができています。

花はメガネツユクサの方が大きかったのですが、実はほとんど変わりません。

苞が褐色になり、中の種子が黒く乾燥して完熟です。

種子は1個の俵型果実の中に上下2個づつ、合わせて4個出来ます。

追加:葉は互生、披針形で、基部は鞘となって茎を取り巻いています。

鞘にも毛があります。

ツユクサについては多くの観察・研究がなされ、大変難しい植物として敬遠してきました。

でも今年はメガネツユクサが虫に食べられずに育ち、1つの苞に2花並んで咲く姿が多く見られたためブログに載せたくなりました。

この際また、なかなかさんの「花*花・Flora」の「ツユクサについて」 を参考にさせていただきました。( ※ )では参考ページをリンクしました。

"http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/tuyu-kusa-top.htm"

なかなかさんによればメガネツユクサの染色体数は関東地方以北に分布しているケツユクサと同じく 2n=48 のようです。( ※5 )

誤りが有りましたらどうぞお教えいただけますようお願いします。

ツユクサ科ケツユクサCommelina communis L. f. ciliata Pennellの園芸品種

別名:フクリンツユクサ

3年前Tさんから頂いたメガネツユクサの苗をオオバボダイジュの下に植えました。

1年草のため種がこぼれてそその後毎年周囲に生えてくるのですが、葉が虫に食べられ写真を撮る気になれません。

でも今年は北側の窓の下に偶々自生、こちらは虫も少なくのびのびと育ちました。

隣に毎年出てくるツユクサと並ばせました。

花の印象はメガネツユクサはふくよかで円く、ツユクサは面長でやや小さい。

ここのメガネツユクサの花の巾は25mm前後、ツユクサは18mm前後。

花弁は3枚。

2枚の大きい花弁は各々巾15mm弱、中は水色、周辺は白色の覆輪。

3枚目の白い小さい花弁は雄しべの下にあって目立ちません。

その後に半透明の萼片が2枚、萼片はもう1枚、後にあります。

ツユクサの特徴は華やかな雄しべですが、メガネツユクサも同じようです。

雄しべには3種類あります。

1段目 X字形( π 字形 ) 3個 花粉 ± メガネツユクサではキノコ形 仮雄しべ

2段目 Y字形(逆V字形) 1個 花粉++ メガネツユクサでは「人」字形の雄しべ

3段目 O字形 (楕円形) 2 個 花粉+++ 主たる雄しべ

ツユクサのY字形とO字形の雄しべの花粉からは果実が出来ますが、X字形雄しべの花粉は不稔性だそうです。Y字形雄しべはかっては仮雄しべかと思われていたのですが、なかなかさんの実験により正常な雄しべであることが確認されました( ※1 )。

メガネツユクサではX字形雄しべはキノコ形をしていて、肉眼では花粉は認められませんが、Y字形雄しべからはかなり花粉が出ています。

O字形雄しべはツユクサのようにすぐ褐色にならずより美しい。

メガネツユクサの雌しべはたいていX字形雄しべの陰になってよく見えません。

この画像では円い子房と長い花柱がよく見えます。

後姿もまた美しい。

花弁の間に小さい萼片がかすかに見えます。

大きな苞には白い毛がたくさん生えています。これはツユクサにはありません。

花の色が白っぽい。

もっと白い花が咲きました。よく見ると真ん中にうっすらと青い色が残っています。

白花ツユクサでは純白の花が咲くそうです( ※2 )。

今年の楽しみは一つの苞に二つ咲く花。これが2〜3組、見つかる日もあります。

苞を折り曲げてみると中に2本の軸がありました。

右は直立する主軸で1花、左は斜めに向かう側枝で花が1つと蕾が一つ。

ツユクサでも同じような咲き方をすることがあります。

主軸には花がつかないこともあり、ついても雌しべが不完全な雄花のことが多いそうです。

しかしもっと早い季節には主軸にも両性花が見られ、結実も観察されています( ※3 )。

これら3枚の1苞2花の画像の上の花には正常の雌しべは認められません。

重なると後姿もより華やかです。

右が主軸で直立して1個の花をつけるものと、花をつけないものがあります。

左は側枝で斜めに伸びて2〜3個の蕾をつけます。

この二つの蕾は同じ日に咲きそうですね。

昆虫がやってきました。

まずは明るい黄色が目立つX字形雄しべへ。

何と、このハナバチは2つのO字形雄しべを丸抱え!

想定ではY字形雄しべの花粉を食べながら、尾部にO字形雄しべの花粉をつけるはずだったのです。

でも全身に花粉が付いていますから花粉運搬には役立つのでしょう。

花は午前中でほとんど閉じます(半日花)。

12時すぎには花弁に黒いシミが入り、しべを包むように閉じてきます。

しべの方も花糸や花柱をくるりと巻き上げて花弁に包まれながら苞の中に納まります。

大きな果実が二つ並んでいます。

蕾は4〜5個できても苞におさまる果実は2個が多いようです。

ツユクサは先ず蕾の中で自家受粉、さらに昆虫による他家受粉と花糸の巻き上げによる自家受粉により多くの種子を作ります( ※4 )。

メガネツユクサも同様でしょうか? 蕾の中で自家受粉については確認していません。

右がメガネツユクサ、左がツユクサの果実です。

苞はメガネツユクサのは円く、ツユクサでは先端がやや尖っています。

共に主軸には実が付かず、側枝に2個づつ俵型の実ができています。

花はメガネツユクサの方が大きかったのですが、実はほとんど変わりません。

苞が褐色になり、中の種子が黒く乾燥して完熟です。

種子は1個の俵型果実の中に上下2個づつ、合わせて4個出来ます。

追加:葉は互生、披針形で、基部は鞘となって茎を取り巻いています。

鞘にも毛があります。

ツユクサについては多くの観察・研究がなされ、大変難しい植物として敬遠してきました。

でも今年はメガネツユクサが虫に食べられずに育ち、1つの苞に2花並んで咲く姿が多く見られたためブログに載せたくなりました。

この際また、なかなかさんの「花*花・Flora」の「ツユクサについて」 を参考にさせていただきました。( ※ )では参考ページをリンクしました。

"http://www.juno.dti.ne.jp/~skknari/tuyu-kusa-top.htm"

なかなかさんによればメガネツユクサの染色体数は関東地方以北に分布しているケツユクサと同じく 2n=48 のようです。( ※5 )

誤りが有りましたらどうぞお教えいただけますようお願いします。

2016-09-22 23:45

コメント(18)

メガネツユクサですね!

まだ見たことがなくて憧れています

随分たくさん咲いて遠目でも縁取りの白が目立ちそうです

爽やかな感じでふっくらしてすてきですね

苞をちょっとまげてみると2つの花の咲き方がよく分かります

2つ咲いていると野原で普通のツユクサを見ても感激しますがメガネツユクサならもっと心が騒ぎそうです。

花を閉じる前ってより美しく見えますね 色が凝縮されるみたい

ツユクサの奥の深さにはとても立ち入ることができませんが楽しみたい気持ちは大きいです

by とんちゃん (2016-09-23 10:13)

とんちゃん コメントありがとうございました。

メガネツユクサは園芸種なので個人の庭にしかないのでしょうか?

南国風の姿に見えますが、染色体数からは北方のケツユクサに近いとか。

午前中しか花がないため、公園でも敬遠されるかもしれません。

ツユクサはなかなかさんのHPを読むだけでも大変でした!

いざと思うと肝心なところが写ってないし、撮り直そうと思えば雨ばかり。

苦しくなってもうここまでとアップしました。

by 夕菅 (2016-09-23 10:40)

メガネツユクサですか!

何と愛らしい花!

白い縁取りがあるから余計にブルーが目立っていますね。(写真1枚目)

白とブルーの比率に個体差が大きいようですが、

それも見る楽しみですね。

by 703 (2016-09-23 23:17)

703さん コメントありがとうございました。

え? メガネツユクサはお庭になかったでしょうか?

なんでもありと思っていました。

白があるから青が目立つ、なるほどそうかもしれませんね。

秋になると白い花が増えるそうです。

今年はほとんど1年草を植えなかったので、自生の花が頼りです。

by 夕菅 (2016-09-23 23:37)

いただいたメガネツユクサは、なんの手入れもせずに毎年花を見せてくれます。一年草ですが、種を採って蒔かずとも、季節を迎えると咲く丈夫な花ですね。じっくりと比べたことはなかったのですが、苞に毛が、、、。

どの部分も色形の美しいこと、ブルーの色の美しさにじーっと魅入ってしまいます。ツユクサは友禅の下書きの染料につかわれますが、メガネツユクサはどんなでしょう。花びらで下絵、どれだけの量かと?そんな景を一度みたいものです。ちいさい頃、色遊びをした記憶がよみがえります。露のある間だけ咲くともかかれていました。

空のいろ 湖のいろとも露草は

露草は空が零した天の色

by 花咲かばあば (2016-09-24 10:11)

花咲かばあば さん コメントありがとうございました。

お庭でも毎年メガネツユクサが咲き続けているのですね。

友禅の下絵には花が大きいオオボウシバナが実用的のようですが、メガネツユクサは???

まずツユクサでお試しください(笑)。

ツユクサは万葉集の頃からたくさん詠まれてきたようですね。

メガネツユクサと隣に生えたツユクサを見比べるうちに、ツユクサの花粉は早く無くなってしまうことに気付きました。

by 夕菅 (2016-09-24 13:15)

夕菅さん、ありがとうございました。友禅の下絵は、。オオボウシバナ(大帽子花)が、使われるんですね。花の大きさが4,5センチほども。

過酷な作業で、地獄花とも呼ばれていたとか、、、、。メガネツユクサから横にそれました。ごめんなさい。

by 花咲かばあば (2016-09-24 13:45)

花咲かばあばさん 再訪ありがとうございました。

オオボウシバナを植えたかったのですが市販していません。

ふくよかな大きな花弁が見てみたいものです。

花咲かばあばさんがそれで下絵を描かれたら素晴らしい作品になると思います。

by 夕菅 (2016-09-24 15:48)

本日9時20分、エフ・エムさんからコメントを頂きました。

返信メールを送信後、一部訂正したくて書き直して再送信。

初めのメールを消去したつもりでしたが、誤って大切なエフ・エムさんからのメールを消してしまいました。

本当に申し訳ありません。

by 夕菅 (2016-09-25 14:36)

エフ・エムさん コメントありがとうございました。

「ツユクサ抄」を掲載されたのは2010.9.28. もう6年経ったのですね。

ここにご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。

http://michikusanojikan.at.webry.info/201009/article_4.html

エフ・エムさんのツユクサに対する深い思いが込められていて感激して拝読したものです。

なかなかさんの「花*花・Flora」紹介も共通でした!

フクリンツユクサの起源はまだ謎のようですが、庭に生えてもツユクサほどにはたくましくないようです。

by 夕菅 (2016-09-25 10:23)

by 夕菅 (2016-09-25 14:39)

メガネツユクサというのですか。

わたしはつゆ草のことよく知りませんが

雑草として扱っているツユクサは本当に強靭。

オオボウシバナという園芸品種もあるようですが

まだ育てたことはありません。

ブルーの色は好きなのですが。。。。

またまた勉強させていただkました。

by デスタントドラムス (2016-09-25 15:30)

こんにちは。メガネツユクサは見たことがありません。とてもお洒落な花ですね。当方では今年はマルバツユクサを調べたところでした。

by 多摩ニュータウンの住人 (2016-09-25 17:24)

デスタントドラムス さんコメントありがとうございました。

私はかってツユクサの深い青に魅せられ、庭に自生したものを抜かずに育てたことがありました。

翌春庭中にツユクサが芽生えて大変なことになりました。

それからは隅の方にだけ許可しています。

メガネツユクサはツユクサほどには暴れないようです。

by 夕菅 (2016-09-25 17:28)

多摩ニュータウンの住人さん コメントありがとうございました。

オオボウシバナは手に入りませんが、その雰囲気が少し感じられるような園芸種です。

マルバツユクサは見たことがありませんが、まず立派な葉に驚きますね。これは繁殖力旺盛で庭には無理なようです。

by 夕菅 (2016-09-25 17:43)

メガネツユクサは見たことがありませんが、ツユクサより、さらに優しげな感じがします。花の器官はツユクサと大体同じですね。花の構造は複雑ですが、3枚目と4枚目の画像で大変よくわかります。

O字型の雄しべを抱えているハナバチが可愛いですね。花粉が食べられなくて?、かわいそうな気がします。

私も、以前ツユクサについての拙文を書いたとき、なかなかさんに記事を引用させていただきました。懐かしく思い出しております。

by エフ・エム (2016-09-25 19:53)

エフ・エムさん もう一度コメントをお送りいただきまして本当にありがとうございました。

この頃、こうしたうっかりミスが増えてきました。

ご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。

メガネツユクサは花弁が大きいため巾が広く、またツユクサではO字形雄しべの花糸を長く伸ばしているの比べて、メガネツユクサでは花糸を上に曲げているので短く感じます。

ツユクサは万葉集のころから日本人の心に沁みやすい花だったことがよくわかります。それに比べてメガネツユクサはやや異国風かと思います。

by 夕菅 (2016-09-25 21:36)

今朝草取りをしていたらツユクサが。ゆうすげさんのツユクサのブログを参考に花をちぎって観察しました。今まで草としてよく花もみず抜いていました。こんな花だったんだとはじめてしっかり見ました。可愛い花ですね。今度からツユクサを抜くのに迷いそうです。このところの雨で屋敷の庭も畑も草だらけです。

by リンちゃん (2016-09-25 22:03)

リンちゃんママさん コメントありがとうございました。

草取り中に教材が出てきて楽しめてよかったですね。

庭の花は公園や植物園の花と異なり、手折って観察できるのでありがたいと思っています。

もう種が落ちているでしょうから来年も出るでしょうが、ツユクサは少しは残しておかれると季節感が出ます(?)。

長雨の後は草取り! 大変ですね!

by 夕菅 (2016-09-25 22:53)