フシグロセンノウ [草花(夏)]

フシグロセンノウ

節黒仙翁 ナデシコ科マンテマ属(←センノウ属)の多年草

学名:Lychnis miqueliana Rohrb.

花期:7〜8月(当地)

分布:本州・四国・九州の山地の林下など(日本の固有種)

高さ:数十センチ

広葉樹の下の半日陰の庭。

タカサゴユリと白花のユーパトリウムとの間に橙色の花が見えます。

これがフシグロセンノウです。

今年の一番花。

野草らしからぬ鮮やかな朱赤色の花は1輪でも人目を引きます。

そのため各地で絶滅が危ぶまれているのです。

咲いたばかりの花。花弁は5枚。直径約5cm。

中心に5個の紫色の葯が見えます。まだ花粉は出ていません。

(これから花の経過を追いますが、以下は同じ花ではありません。)

葯が開いて花粉が出ています。

はじめに出た雄しべが役目を終える頃、さらに5個の葯が現れます。

その周りの濃い朱赤色をしたものは鱗片と呼ばれ、花弁の基部に2個ずつあります。

この花では雄しべが10本のように見えますが、外側5本の葯は花粉を出しつつ花糸が伸びて退縮中。

遅れて出た内側の5個の葯は花粉真っ盛りです。

この花では初めの雄しべは花糸を長く伸ばして後退。

二度目の雄しべが出揃った後、おもむろに雌しべが現れます。

雄性先熟ですね。

雌しべの花柱は5本、先端の曲がっているところが柱頭です。

雄しべ計10本が鱗片の後ろに倒れた頃、花柱が伸び、柱頭が熟して他花からの花粉を待つのでしょう。

接写すると柱頭はやや彎曲し白く輝いていました。

この状態では花粉が付いているようには見えません。

人工授粉してみましょう。

小筆に他花の花粉を付けてから、この柱頭を撫でました。

その後接写すると柱頭は薄い紫色を帯びて見えますが、花粉までは見分けられません。

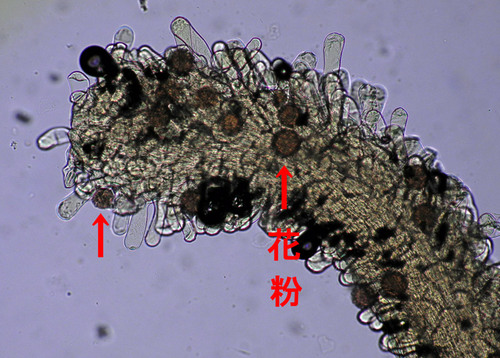

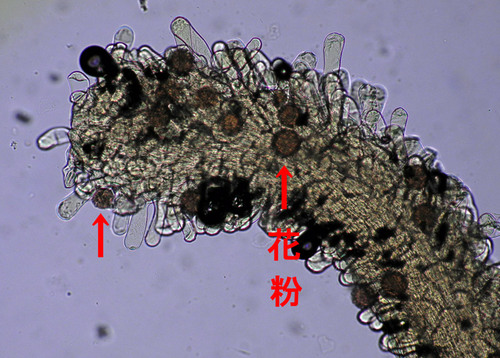

柱頭を1個採って顕微鏡で見ると、円い花粉10余個が突起の間に付着していることを確認できました。

開花直前の蕾、萼は約3 cm、先端が5裂しています。

花は3つ並んで咲くことが多い。

フシグロセンノウとは節黒仙翁、節が黒いことから、また「仙翁」は京都嵯峨の仙翁寺にちなむ花からの命名のようです。

本当に節が黒いかどうか、確認します。

上の方の葉は小さく長さ2cmほどで対生、節は確かにやや黒ずんでいました。

葉は下部にいくほど大きく卵形になります。

しかし節の色はあまり目立たないこともありました。

この節は膨れて暗紫褐色に染まっています。

茎や葉に白い軟毛が生えているのもみえます。

さらに下の方では葉が大きくなり、長さ10cmほどの長楕円状披針形。

そのまた下に明らかに「節黒」といえる節がありました。

左の節は特に色濃く、紫黒色です。

庭にはナミアゲハなどの蝶は時々見かけますが、フシグロセンノウを訪れた昆虫は確認できませんでした。

そのためか、結実は少なく、ほとんどの花が脱落していきます。

ここでは6花中1花だけ子房が膨らんでいます。

このところ当地は37℃に達する猛暑が続いています。

昨日は外出したため、今朝見に行くと葉の一部が萎れ、まだ咲いているはずの花が既に閉じていました。

すぐたっぷり散水したところ葉は元気になりましたが、このまま実が熟すかどうか心配です。

盗掘のみでなく結実率の低さや温暖化もフシグロセンノウの絶滅に関与しているのかもしれません。

節黒仙翁 ナデシコ科マンテマ属(←センノウ属)の多年草

学名:Lychnis miqueliana Rohrb.

花期:7〜8月(当地)

分布:本州・四国・九州の山地の林下など(日本の固有種)

高さ:数十センチ

広葉樹の下の半日陰の庭。

タカサゴユリと白花のユーパトリウムとの間に橙色の花が見えます。

これがフシグロセンノウです。

今年の一番花。

野草らしからぬ鮮やかな朱赤色の花は1輪でも人目を引きます。

そのため各地で絶滅が危ぶまれているのです。

咲いたばかりの花。花弁は5枚。直径約5cm。

中心に5個の紫色の葯が見えます。まだ花粉は出ていません。

(これから花の経過を追いますが、以下は同じ花ではありません。)

葯が開いて花粉が出ています。

はじめに出た雄しべが役目を終える頃、さらに5個の葯が現れます。

その周りの濃い朱赤色をしたものは鱗片と呼ばれ、花弁の基部に2個ずつあります。

この花では雄しべが10本のように見えますが、外側5本の葯は花粉を出しつつ花糸が伸びて退縮中。

遅れて出た内側の5個の葯は花粉真っ盛りです。

この花では初めの雄しべは花糸を長く伸ばして後退。

二度目の雄しべが出揃った後、おもむろに雌しべが現れます。

雄性先熟ですね。

雌しべの花柱は5本、先端の曲がっているところが柱頭です。

雄しべ計10本が鱗片の後ろに倒れた頃、花柱が伸び、柱頭が熟して他花からの花粉を待つのでしょう。

接写すると柱頭はやや彎曲し白く輝いていました。

この状態では花粉が付いているようには見えません。

人工授粉してみましょう。

小筆に他花の花粉を付けてから、この柱頭を撫でました。

その後接写すると柱頭は薄い紫色を帯びて見えますが、花粉までは見分けられません。

柱頭を1個採って顕微鏡で見ると、円い花粉10余個が突起の間に付着していることを確認できました。

開花直前の蕾、萼は約3 cm、先端が5裂しています。

花は3つ並んで咲くことが多い。

フシグロセンノウとは節黒仙翁、節が黒いことから、また「仙翁」は京都嵯峨の仙翁寺にちなむ花からの命名のようです。

本当に節が黒いかどうか、確認します。

上の方の葉は小さく長さ2cmほどで対生、節は確かにやや黒ずんでいました。

葉は下部にいくほど大きく卵形になります。

しかし節の色はあまり目立たないこともありました。

この節は膨れて暗紫褐色に染まっています。

茎や葉に白い軟毛が生えているのもみえます。

さらに下の方では葉が大きくなり、長さ10cmほどの長楕円状披針形。

そのまた下に明らかに「節黒」といえる節がありました。

左の節は特に色濃く、紫黒色です。

庭にはナミアゲハなどの蝶は時々見かけますが、フシグロセンノウを訪れた昆虫は確認できませんでした。

そのためか、結実は少なく、ほとんどの花が脱落していきます。

ここでは6花中1花だけ子房が膨らんでいます。

このところ当地は37℃に達する猛暑が続いています。

昨日は外出したため、今朝見に行くと葉の一部が萎れ、まだ咲いているはずの花が既に閉じていました。

すぐたっぷり散水したところ葉は元気になりましたが、このまま実が熟すかどうか心配です。

盗掘のみでなく結実率の低さや温暖化もフシグロセンノウの絶滅に関与しているのかもしれません。

2016-08-09 16:03

コメント(16)

毎日暑い日が続きますね。

体調のほうはいかがですか?

フシクロセンノウ、私にとってはとても懐かしい花。

子どもの頃庭の片隅に夏になると咲くオレンジの花に

心ひかれていました。

いつの間にか、なくなり

園芸店で見つけて1昨年植えました。

なかなか、大きくなりません。1株は1年で絶えてしまいました。

こうやってアップ写真で見せていただき勉強になりました。

全体の形をとらえても

ここまで見ることはありませんでした。

明日、じっくり観察してみますね。

美しい。。。。。花は本当に魅力的。

ありがとうございました。

by デスタントドラムス (2016-08-09 19:55)

デスタントドラムス さんコメントありがとうございました。

ここ数日、朝も早くから厳しい暑さ、いつまで続くかと案じられます。

センノウの仲間は1株あると庭隅が輝きますね。

でも何故か2〜3年で消えやすく悩ましい花でもあります。

今年は花付きが良かったのですが、倒れ込んできれいに撮れないので接写するとまた新鮮でした。

by 夕菅 (2016-08-09 21:36)

またしても詳しいレポート。夕菅さんの観察眼に恐れ入ります!

雄しべが2期に分かれて花粉を出して、

それだけ受粉率を高めようとしているのだろうと思われますが、

実を結ばないとは、不思議ですね。

マツモトセンノウというのを以前にもらって植えたことがありましたが、

枯らしてしまいました。

差し色にいいですね。白いユーパトリウムやタカサゴユリの間で、いい働きをしていますね。

by 703 (2016-08-09 23:08)

暑いですね。ここ二週間二人目の孫の誕生で上の孫を子守りしていて何もできず庭は草だらけ家の中はいろいろ孫の手の届かない所へと物の移動で大騒動でした。久しぶりにゆっくり拝見しました。細かい観察に感動します。小さくて淡い色合いがとても綺麗です。やっぱり色がついている花は可愛いですね。

by リンちゃんママ (2016-08-10 00:05)

703 さん コメントありがとうございました。

もう少し若い頃は園芸種の真っ赤なセンノウゲやガンピセンノウを地植えしたこともありましたが、やはり2〜3年で消えてしまいました。

今回柱頭のことを調べても資料に乏しく、自分で確認することになりました。

白い花の中で引き立て役になっていますが、本当は酷暑の当地には不適なのでしょうね。

by 夕菅 (2016-08-10 11:11)

リンちゃんママさん コメントありがとうございました。

お二人目のお孫さんご誕生だったのですね。

この暑さの中での幼児のお世話はさぞかし大変だったことでしょう!

草やパソコンどころではなく、てんやわんや!

お疲れが出ないようしばらく休養なさってください。

by 夕菅 (2016-08-10 11:17)

今回も素晴らしい写真と解説で、フシグロセンノウの花の咲き方がよくわかりました。顕微鏡写真も見事ですね。フシグロセンノウも繁殖のため、いろいろ工夫しているのに、虫があまり来ないとは。あまり暑いと虫も活動が鈍るのかもしれません。科学的ではなく、単に私の推測ですが。

by エフ・エム (2016-08-10 20:56)

エフ・エムさん コメントありがとうございました。

このところの猛暑は自宅の庭に出るのもためらわれるほどです。

そのため今回は居間のすぐ前に咲いたフシグロセンノウを見直しました。

確かにこの頃は蚊も少なくなっているようですし、昆虫も活動が鈍っているのかもしれませんね。

またこの季節はブッドレア(フジウツギ属)やヤノネボンテンカなどに惹かれてこちらまで来てくれなかったのかもしれません。

by 夕菅 (2016-08-10 23:14)

夕菅さん、フシグロセンノウに感激しています!

たまたま昨日フシグロセンノウを見てきたばかり!

本当にただ見てきただけだったのです。

車窓からフシグロセンノウはいっぱい斜面に咲いていました。

撮りたくて仕方なかったですがどうにもなりません

そんないきさつ後こちらで詳しく知ることができ目が覚めるようです!

複雑な営みがあのオレンジ色の花の中でひそかに行われているなんて想像しただけでもワクワクです

よく整った美しい花だったのですね

鱗片がついているんですか!これも飾りみたいで愛らしく見えます。

二段構えの雄しべが面白い!なにもかも段取りよくことは運ぶようでそれぞれの役割の不思議さにあっぱれって言いたくなりました。

by とんちゃん (2016-08-11 09:44)

車窓からでも見落とすことのない花ですが、育てたことも近くによって眺めたこともありません。こうしてくわしく説明していただいて、繁殖がむつかしいこともおそわりました。野生種は不明で、古い品種は絶滅してしまって、現存しているものは、育種されたものとの説明もありました。夕菅さんのお庭で、

なんとか実が熟すといいですね。美しい写真と、レポートにまた魅入りました。朱い草花は数少なく、車窓から見つけると、思わず感激の声、運転手さんをびっくりさせてしまったことも何度かありました。

朱いフシゴロセンノウを庭に植えたら、何年かすぎ、白色に変化したと、友達から聞きました。

by 花咲かばあば (2016-08-11 11:10)

とんちゃん コメントありがとうございました。

八ヶ岳方面走行中だったのでしょうか。

一度見たらもう遠目でもこの色でわかりますね。

白馬にもあるようですがまだ時期が早すぎたのでしょう。

私も何年か目にして初めて鱗片や柱頭を確認しました。

雄性先熟といっても、後半は花弁で包んで自家授粉したくさん種を作る植物が多いようですが、この花は純粋でした。

by 夕菅 (2016-08-11 11:19)

花咲かばあば さんコメントありがとうございました。

私も詳しいことはわかりませんが、京都嵯峨のお寺に中国から伝わったと記されているセンノウはフシグロセンノウではなく、「仙翁花」という古い園芸植物だったようでこれは絶滅したらしくその詳細は不明です。

一方、フシグロセンノウは日本固有種とされ、まだ絶滅危惧種に指定されてない県もあります。

近縁種にはセンジュガンピ、マツモトセンノウなど5種がありますが、さらに多数の園芸品種が作られているようです。

花咲かばあばさんのお庭だったら、フシグロセンノウが育つような気がします。

by 夕菅 (2016-08-11 12:19)

こんにちは。いつもすごい観察力ですね。感服です。当地ではあまり多くないですが、次に見た時に葯などをじっくり観察してみます。

by 多摩NTの住人 (2016-08-12 12:36)

多摩NTの住人 さん コメントありがとうございました。

自生のフシグロセンノウが見られたら感激でしょうね。

とにかく暑いこの頃、さらに身動きにも制限があり、至近距離の花を取り上げました。

花柱5本、ならば柱頭は? 分かってすっきりしました。

by 夕菅 (2016-08-12 14:13)

魅力的なオレンジ色の花が、緑の中に何輪も。

こんな風に咲いてくれると良いですね。

苗を地植えをしたのですが、日が当たり過ぎたのか夏の暑さで枯れてしまいました。

雌蕊が5本の花って珍しい。

顕微鏡写真で受粉しているのが良くわかります。

上手く実ができるといいですね。

by とんとん (2016-08-12 16:10)

とんとん さん コメントありがとうございました。

やはりフシグロセンノウを庭で保たせるのはかなり難しいようですね。

私も何年か前の株は枯らしています。

とりあえず今年の株を枯らさぬことと種子を採ることを課題に頑張ってみます。

by 夕菅 (2016-08-12 22:35)