青花ウサギゴケ [その他の植物]

新年早々、卯年に因んでウサギゴケという植物があることを知りました。

ネット検索すると、かわいい花が出てきて、何とこの寒中でも通販可能。

しかし、栽培には10度以上の気温と湿地環境を保たねばなりません。

迷った末にあきらめました。

ところが、さるべきにやありけん、翌日宅配便にて到着ということに相成りました。

但しふつうの白花は既に売り切れ、届いたのは青花ウサギゴケです。

苗は直径6cm高さ5cmのポット入り、水苔栽培品。

とりあえず、ガラス容器と有り合わせの植木鉢に入れました。

小さな花が2〜3個づつ咲いています。

小さなうさぎがスカートを広げてポーズをとっているよう。

花の大きさは縦横ともに7~8mmが多い。右は蕾です。

ウサギゴケ

タヌキモ科 タヌキモ属 ( ミミカキグサの仲間 )

学名:Utricularia sandersonii

南アフリカ原産 常緑多年草

この青花ウサギゴケは密生した葉の間から1~2cm立ち上がった花茎に1花づつ咲いています。白花種では1茎に2〜3花づつ咲くようです。

後に長い距があってしっぽのように見えますが、うさぎのしっぽは短かったですね。

左は蕾。

雄しべが覗いてます。

側面と後面。長い距が特徴です。

若草色の小さな円いへら状の葉は厚く艶やかで、糸のような茎が伸びて盛んに増殖しています。

驚いたことに、ウサギゴケは 食虫植物の仲間でした。

しかしモウセンゴケのように空中の昆虫を捕らえるのではなく、タヌキモやミミカキグサと同じく、水中の小さな生物を取りこむのだそうです。

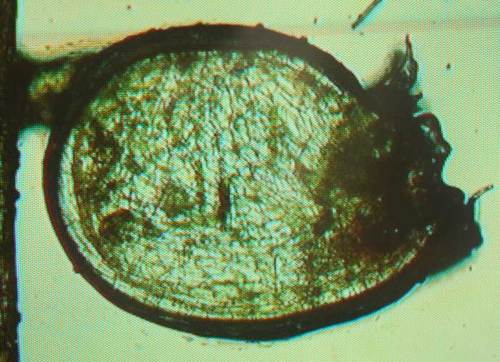

鉢から取り出して根の部分を見ました。

白い糸のような茎が水苔の中に伸び、そこに小さな袋がたくさん付いています。

この袋は捕虫嚢と呼ばれ、水を吸い込んでその中に入ったプランクトンなどを消化するのだそうです。

表面に近い茎を取り出して観察すると1本の茎から葉と捕虫嚢の両方が出ています。

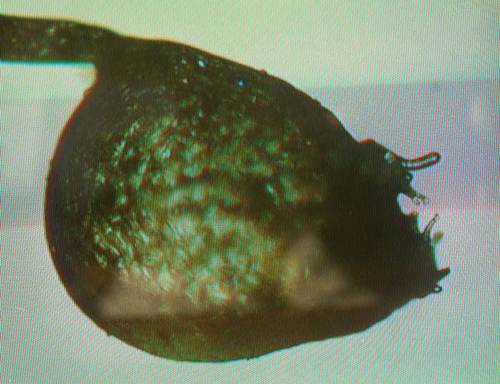

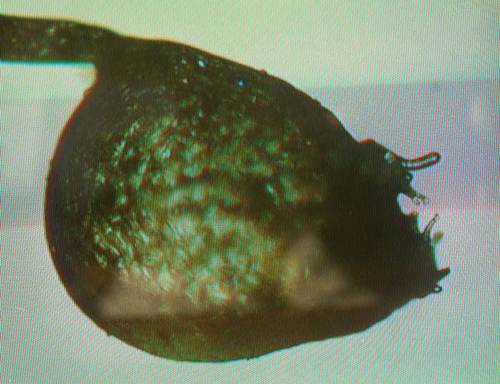

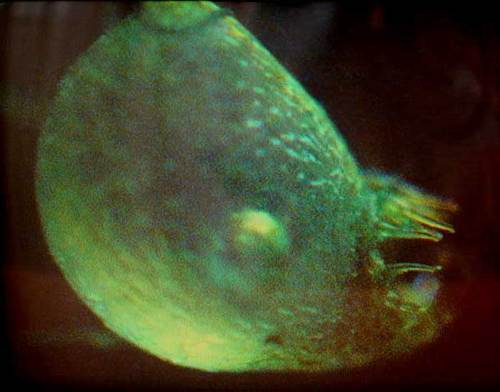

捕虫嚢を顕微鏡で見ました。水は右側の入り口から取り込まれます。

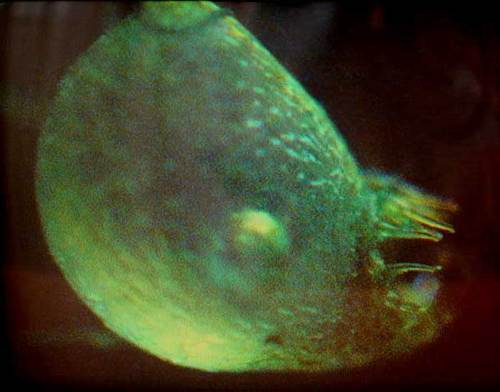

モニターの条件を変えると偶然こんな画面が得られました。

吸い込み口の毛状の突起が輝いています。

波田研HPのヒメタヌキモの項には「捕虫嚢は内部が陰圧になっており、先端には感覚毛がある。この感覚毛にプランクトンが触れると口が内側に開き、プランクトンを吸い込む仕組みである。」と書かれています。

ウサギゴケも同じような構造でしょうか。

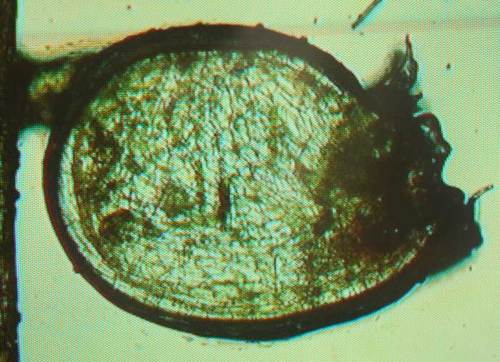

上から圧迫して袋から水を押し出しました。

3個試しましたが、この中に動いている生物を見つけることはできませんでした。

中には藻かと思われる細い線状構造物が目立ちました。共生かもしれません。

今年の干支に因む置物のつもりで購入した青花ウサギゴケはこんなにも奥の深い植物でした。

タヌキモやミミカキグサも未だ見たことがない私はこの10日間とりこになりました(笑)。

ウサギゴケは肥料もいらず、水と気温の管理をすれば良く育つそうです。

けれども当地の酷暑の夏が越えられるかしらとまた按じられます。

追記(2011.1.30.)

ちいさんからコメントをいただいたので、今一度地下茎の伸び方を見てみました。

かなり深くまで白い地下茎が伸びて捕虫嚢も新生されています。浸水しない部分では地下茎から円くはなくて長い葉が出て光の方へ伸びています。(画面をクリックすると大きくなります。)

一部にかなり伸びた長い葉を見つけました。

これは水中で生育するタヌキモ属を思わせますが、やはり葉は水中に向かわず上に伸びていくようです。

ウサギゴケの花はとても長持ちします。もう3週間経つのにまだ耳もピンピン。世話いらずのペットです。

宿題:ちいさんからのコメントに応じて葉の一部をたっぷりの水に浸してみました。さて?

ネット検索すると、かわいい花が出てきて、何とこの寒中でも通販可能。

しかし、栽培には10度以上の気温と湿地環境を保たねばなりません。

迷った末にあきらめました。

ところが、さるべきにやありけん、翌日宅配便にて到着ということに相成りました。

但しふつうの白花は既に売り切れ、届いたのは青花ウサギゴケです。

苗は直径6cm高さ5cmのポット入り、水苔栽培品。

とりあえず、ガラス容器と有り合わせの植木鉢に入れました。

小さな花が2〜3個づつ咲いています。

小さなうさぎがスカートを広げてポーズをとっているよう。

花の大きさは縦横ともに7~8mmが多い。右は蕾です。

ウサギゴケ

タヌキモ科 タヌキモ属 ( ミミカキグサの仲間 )

学名:Utricularia sandersonii

南アフリカ原産 常緑多年草

この青花ウサギゴケは密生した葉の間から1~2cm立ち上がった花茎に1花づつ咲いています。白花種では1茎に2〜3花づつ咲くようです。

後に長い距があってしっぽのように見えますが、うさぎのしっぽは短かったですね。

左は蕾。

雄しべが覗いてます。

側面と後面。長い距が特徴です。

若草色の小さな円いへら状の葉は厚く艶やかで、糸のような茎が伸びて盛んに増殖しています。

驚いたことに、ウサギゴケは 食虫植物の仲間でした。

しかしモウセンゴケのように空中の昆虫を捕らえるのではなく、タヌキモやミミカキグサと同じく、水中の小さな生物を取りこむのだそうです。

鉢から取り出して根の部分を見ました。

白い糸のような茎が水苔の中に伸び、そこに小さな袋がたくさん付いています。

この袋は捕虫嚢と呼ばれ、水を吸い込んでその中に入ったプランクトンなどを消化するのだそうです。

表面に近い茎を取り出して観察すると1本の茎から葉と捕虫嚢の両方が出ています。

捕虫嚢を顕微鏡で見ました。水は右側の入り口から取り込まれます。

モニターの条件を変えると偶然こんな画面が得られました。

吸い込み口の毛状の突起が輝いています。

波田研HPのヒメタヌキモの項には「捕虫嚢は内部が陰圧になっており、先端には感覚毛がある。この感覚毛にプランクトンが触れると口が内側に開き、プランクトンを吸い込む仕組みである。」と書かれています。

ウサギゴケも同じような構造でしょうか。

上から圧迫して袋から水を押し出しました。

3個試しましたが、この中に動いている生物を見つけることはできませんでした。

中には藻かと思われる細い線状構造物が目立ちました。共生かもしれません。

今年の干支に因む置物のつもりで購入した青花ウサギゴケはこんなにも奥の深い植物でした。

タヌキモやミミカキグサも未だ見たことがない私はこの10日間とりこになりました(笑)。

ウサギゴケは肥料もいらず、水と気温の管理をすれば良く育つそうです。

けれども当地の酷暑の夏が越えられるかしらとまた按じられます。

追記(2011.1.30.)

ちいさんからコメントをいただいたので、今一度地下茎の伸び方を見てみました。

かなり深くまで白い地下茎が伸びて捕虫嚢も新生されています。浸水しない部分では地下茎から円くはなくて長い葉が出て光の方へ伸びています。(画面をクリックすると大きくなります。)

一部にかなり伸びた長い葉を見つけました。

これは水中で生育するタヌキモ属を思わせますが、やはり葉は水中に向かわず上に伸びていくようです。

ウサギゴケの花はとても長持ちします。もう3週間経つのにまだ耳もピンピン。世話いらずのペットです。

宿題:ちいさんからのコメントに応じて葉の一部をたっぷりの水に浸してみました。さて?

2011-01-16 17:47

コメント(22)

ウサギゴケ、まだ見たことがありません。

タヌキモ属なのにウサギとはおもしろいです。

タヌキモの花も見たことがないので、

検索したら黄色い花で、かたちもウサギゴケとはかなり違いました。

ウサギゴケの方が可愛らしいですね。

食虫植物というのは、昆虫レベルの虫を食べるものと思っていましたが、

プランクトンを食べるものもあったのですね。

勉強になりました。

by エフ・エム (2011-01-17 12:02)

エフ・エム さんもウサギゴケ初対面だったのですね。

調べてみると、このかわいらしさから愛好者は多いようです。

「タヌキモ属栽培種閻魔帳」という本も出版されていて130種も紹介されているようですが、さすがにこれは買いませんでした。

通販を申し込むと、こんな水々しいポット苗がいとも簡単な包装で、すぐ翌日配達されたことにも驚きました。

by 夕菅 (2011-01-17 17:49)

ウサギゴケ、はじめて見ました。アップするとウサギのようで可愛らしい花ですね。生態は興味深いです。

by satton (2011-01-19 19:22)

ウサギの耳がちゃんとついてて可愛いです。 真っ白だったらほんとに白うさぎを連想しますね。

こんな冬にも花を咲かせるなんて驚きです。 タヌキモなどは夏に花を咲かせますので、夏を乗り切るのは冬を乗り切るより簡単なように思いますが・・・外国産ですからどうでしょうか。

by なかなか (2011-01-19 21:42)

satton さんもやはり、初めてでしたか。

今週はウサギのようなかわいい花の写真を撮れば完了かと思ってましたのに何のその、捕虫嚢に捕らえられて深入りしてしまいました。

花は意外に長持ちしてまだウサギのダンスが続いています。

by 夕菅 (2011-01-19 21:44)

夕菅さん こんばんわ~~

ウサギゴケ可愛いお花

初めて見ます、ホンマに可愛いわ~~

観察会でタヌキモに出合ったことがありました

http://blog.goo.ne.jp/mn1944/e/826e412dc8603d84b9ee90160f38f466

お花の色も形も全然似てないけど

育ちはソックリなんだ・・・と妙に感心しながら

夕菅さんのレポート(写真つき)を読み切りましたよ。

顕微鏡も登場してトコトン・・・なところがスバラシイです。

by わんちゃん (2011-01-19 22:09)

なかなかさん

そうなんです。耳の中が赤っぽくて本物のウサギの耳のようです。

気温15度なら常緑四季咲きということですが、日本では普通春秋2回開花するようです。

今年の干支を意識して園芸店では1月に開花するよう調節したのでしょうか?

冬は霜よけをすれば屋外でも可という記載もありましたが、やはり屋内の方が無難でしょうね。

夏は水が腐敗しないよう注意すれば、栽培は思ったより容易そうです。

上手に育ったらまたご報告します。

by 夕菅 (2011-01-19 22:32)

わんちゃん

観察会でタヌキモに出合えれば詳しく説明していただかれたことでしょう。

タヌキモの花は黄色できれいなようですね。

私は全くの初めてでしたから、わからないことが一杯でついまた顕微鏡までいってしまいました。

でも本当は捕虫嚢の中の生物を見たかったのですが確認できませんでした。

by 夕菅 (2011-01-19 23:11)

夕菅さん こんにちは。

ウサギちゃんGetしたのですね。

私はこの子と相性が悪くて絶やす一方です。

好きな分野の植物ではあるのですけど育てるのが下手なんです。

ほっといても爆殖するのがオオバナイトタヌキモで凍っても大丈夫、増えすぎで処分しても、チミっとの切れ端で増えてシーズンに必ず開花してます。

外来種で貴重性はまったくないですけど可愛いですよ。

水に浸かっていれば問題なく生息してます。

もし、宜しければオオバナイトタヌキモお送りしましょうか?

というより、もし構わなければ送らせて頂いても構わないでしょうか?

顕微鏡の画像が見てみたいです(笑)

ウトリキュラリア、陸に上がったウサギちゃんと水に沈んだタヌキちゃんですよね。

まさしくイメージは 『かちかち山』 です~。

by ちい (2011-01-21 11:46)

先程は勝手な押しつけ失礼しました。

そして、情報をありがとうございます。

顕微鏡写真も大変面白く、また種類の情報が細かくて良いですね。

おぉ~!タヌキモはボウフラも発生したてのオタマも食べちゃうらしいです。

てことは発生したてのメダカも食べられているのかも。

結構、貪欲に何でも食べちゃうようですね。

もちろんミジンコとか食べやすそうなのが優先で補食されると思われますが興味深い新たな情報が知識としてインプットされました。

キッカケをありがとうございます。

それから、ウサギちゃんは絶やしてしまうので大先輩じゃないです・・・。

by ちい (2011-01-22 13:46)

夕菅さん、お邪魔いたします。

前の記事も見せていただき、全て科学的に深く探求されたブログで、とても勉強になり素晴らしいと感心しております。

「葉っぱの不思議」という本などを買って私も勉強するのですが、なかなか身につきません。

タイムリーなウサギゴケ、ウを取るとサギゴケかな~なんて。^^

雰囲気が似ていますが、やっぱりうさぎさんですね。

食虫植物って、ほんとに不思議ですね。

庭の四季折々の変化を見続けると、深く植物のことが分かっていいものですね。

by とんとん (2011-01-23 16:36)

とんとん さん ブログの大先輩にお越しいただいて光栄です。

パソコンもカメラも生物もど素人のブログ、ぶっつけ本番ばかりでお恥ずかしいことです。

「葉っぱの不思議」というご本も知りませんでした。

それから、ウぬけのサギゴケ、確かに拡大してみると小さな耳までありますね〜。他人のそら似っていうのでしょうか。

さすが、面白い見方です!

これからもどうぞよろしくお願いします。

by 夕菅 (2011-01-23 21:48)

夕菅さん ありがとうございます。

補食シーン、貪欲でとっても楽しかったです。

その後すっかり食虫植物トラップにハマってしまってます。

年末くらいから陸上植物として水草を扱うことに興味を覚えていたのですがウサギちゃんは水没するとウォーターローンという水草として扱われている事に先程、気が付きました。

「ウォーターローンという変な名前の水草があるなぁ」とは知っていたのですが、まさかここに結びつくとは。

このところ発見が沢山あって面白いです。

雪の中のメジロ綺麗ですね。

うちでもビワの花の蜜を吸いにメジロちゃんが訪れてくれますよ。

可愛い姿と動きに癒されています。

by ちい (2011-01-24 18:06)

ちいさん

あの補食シーン良く撮れてましたでしょう。

そして初めて出会った単語、ウォーターローン。

「ウサギちゃんは水没するとウォーターローン」というところが?で検索してみました。

水槽の中に緑豊かに生い茂った美しい画像が出てきました。

ウォーターローンは学名 Utricularia graminifolia

和名アミメミミカキグサ ?

同じくタヌキモの仲間ですからウサギゴケとは近縁ですがその水没型という文献には当たりませんでしたが.........?

メジロはビワの花の蜜も好物ですか。

いろんな情報ありがとうございました。

by 夕菅 (2011-01-25 14:00)

夕菅さん こんばんは。

先日、ウトリキュラリアを詳しく知る友からミミカキグサ類をウサギちゃんと呼ぶのはサンダーソニィだけにしてくれ~と指摘を受けました・・・。

ヘレボルスをニゲル以外もクリスマスローズとまとめて差すのと同様にミミカキグサ類をウサギと称してしまって誤解があったかもしれません。

サンダーソニィはウォーターローンのように水草になるかならないかは分からないです。

ウォーターローンの自生を紹介しているブログhttp://theequator.blog56.fc2.com/blog-entry-5.html

日本で水草販売されているものを陸生栽培している販売店

http://suishoen.net/?mode=cate&cbid=758174&csid=1

を見付けましたよ。

by ちい (2011-01-28 01:29)

ちいさん

恐れながら 2011-01-25 14:00 の返信コメントではそのことを申し上げたかったのです。

私は全くの初心者ですからお友達のようにはっきりとは申し上げられませんが、直感的にはウォーターローンとウサギゴケは同じタヌキモから水中と地上とに分かれた別種ではないかと思っています。

ですから、ウサギゴケを水中に沈めたらウォーターローンになるかどうかの実験はウサギが不憫でしたくないのです...........。

by 夕菅 (2011-01-29 22:55)

夕菅さん こんにちは。

しつこくコメントすみません。

ウォーターローンは水草としての呼び名ですが、graminifoliaなどをはじめミミカキグサ類は調べてみると沈下性があるものがあるようです。

bominiferaを添付先のブログで見て水中葉を常に持って陸上に這い上がってる姿に驚きました。

このように岩に這う姿は多分、着生になるのかと思います。

長年sandersoniiが栽培されていて水草報告はないけれどsandersoniiも着生らしいので、もしかしたら・・・とか思ったりしています。

graminifoliaは自生の様子は分からないですが水草屋のウォーターローンとしての姿と青花を咲かせる陸の姿があるので同時にその様子が観察できる栽培などをしてみたいと思っています。

タヌキモ類は水生、ミミカキグサ類は陸生と私の固定観念で決めつけていたので発見したときは嬉しくてコメントさせていただきました。

また、sandersonii(ウサギ苔)の鉢から取り出した補食嚢の姿を夕菅さんのブログで見てオオバナイトタヌキモ(gibba)にそっくり!と再認識出来たんです。

そのお陰でそれまで同じUtriculariaなのにタヌキモ類とミミカキグサ類が別物に見えていたのが重なったんですよ。

ですから沢山のキッカケを頂いて、今はドップリとUtricularriaをはじめ食虫植物系にハマっています。

楽しいワールドですよ~。

だから、本当にありがとうございました。

by ちい (2011-01-30 13:19)

綴りミスなど・・・すみません(恥)。

by ちい (2011-01-30 13:20)

ちいさん

素人の私がいうのはへんですが、ちいさんの説ではタヌキモ類とミミカキグサ類は同一だということになるのでしょうか?

一般にはタヌキモ属は湿地に生息するミミカキグサ類と水生のタヌキモ類に2大別されると記載されています。

今、栽培中のうちのウサギゴケの地下茎の伸び方をブログに追加しました。さらに観察してみますね。

by 夕菅 (2011-01-30 18:00)

恐れ入ります・・・。

私も素人です。

けれど素人なりの観察もしますし追求もします。

研究者としての細かい観察は到底できませんので研究者さんの報告は内容の研究を疑似体験できて楽しいものです。

ウォーターローンはミミカキグサ類です。

タヌキモ類は浮遊性のものですが私がここで比較にしていたのはオオバナイトタヌキモの形容についてです。

その形容はミミカキグサ類の補食嚢の部分そのものなのです。

私は今までミミカキグサ類を地上の部分でしか見ておらず同じ属のウトリキュラリアなのに繋がりをイマイチ掴めていなかったところを今回その繋がりを発見させて頂いたのです。

また、陸生としてのミミカキグサ類ですが水草ウォーターローンとして水中葉を持ち沈水するものもあると学ばせて頂きました。

同じ属間のタヌキモ類とミミカキグサ類は似ていることを再認識しただけで同じ物と言っている訳ではありません。

誤解をさせてしまって言葉足らずで失礼致しました。

先程、glaminifoliaを予約注文の際にお店の方からお急ぎで水草使用としてご入り用でしたらウサギゴケやクリオネは水草になるので如何でしょうかとご返答がありました。

どうやらウサギゴケは想像の通り水中葉にもなれるようですよ!

by ちい (2011-01-30 22:48)

そうそう、ウサギゴケがどうやって水中葉になるのかな?と思って考えてました。

ワーブルギー(クリオネ)の記載で花が終了した後は沈水傾向にあると見たのを思い出しました。

ウサギゴケではネットで探れる範疇には水中葉の報告が見当たらなかったので、多分水中葉には他のものよりなりにくいのだと思いますが多分、同じ傾向にあるのでは?と考えました。

水草報告はお店の顧客さんからなので上手に育てる人が出来る技なのかもしれないです。

私は栽培自体ヘタクソでリベンジな訳ですから、まずは存続をさせねばと思います。

by ちい (2011-01-30 23:12)

ちいさん タヌキとウサギとクリオネ、賑やかになりますね〜。

そのクリオネって Utricularia warburgii というミミカキグサのことなんですね。

今後の追求を期待しています。

確かにウサギゴケの水中葉については検索しても見当たらず、今のところうちのにも確認できませんが、花の後どうなるのか楽しみに見ていきたいと思います。

いろいろ教えていただいてありがとうございました。

by 夕菅 (2011-01-31 22:22)